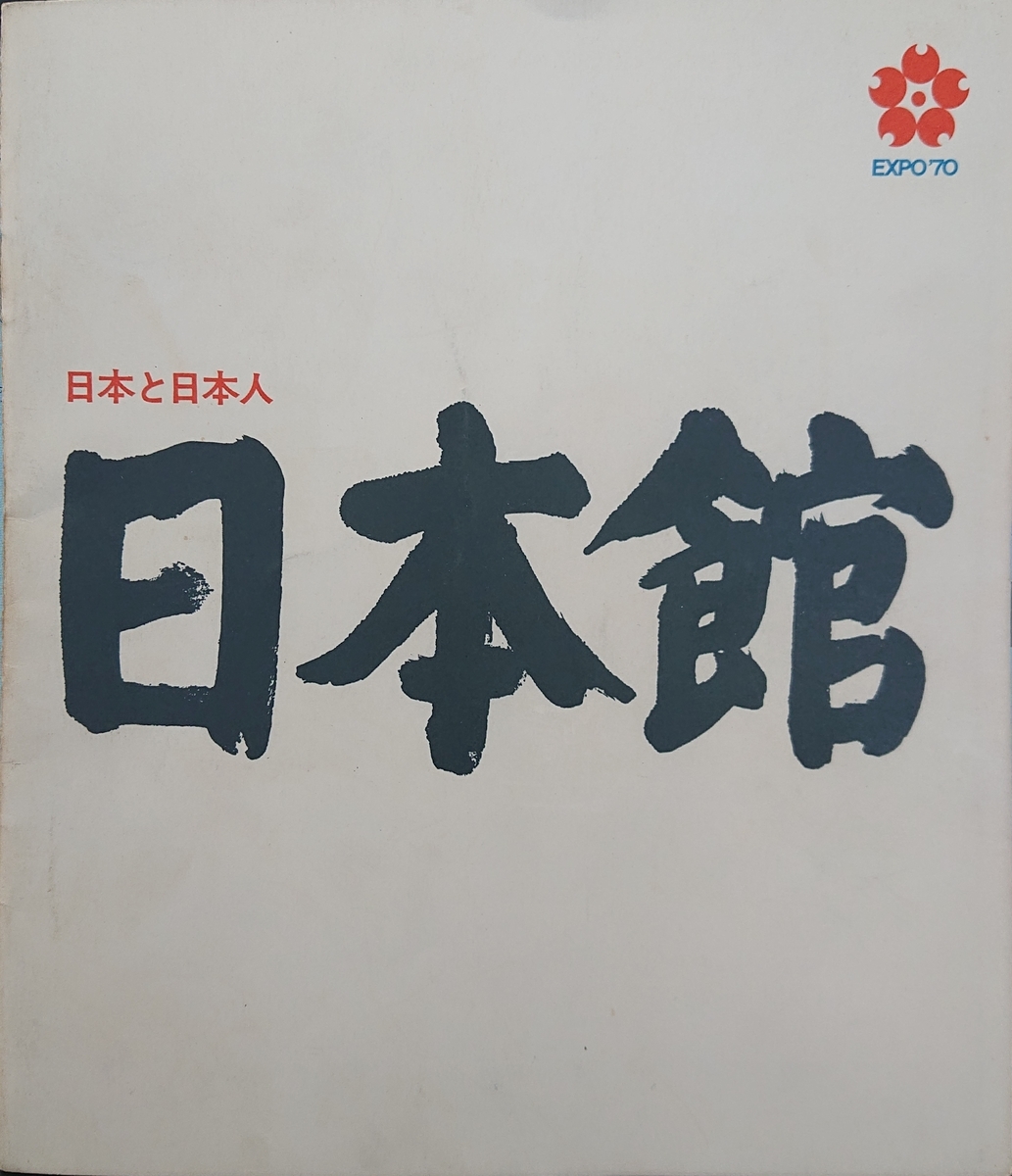

大阪万博期間中の人気投票では『国内パビリオン52館中、一位が松下館、二位が古河パビリオン、三位が日本館、四位が三菱未来館』となりましたが、ここでは三位に選ばれた日本館(日本政府館)の日本史展示について。

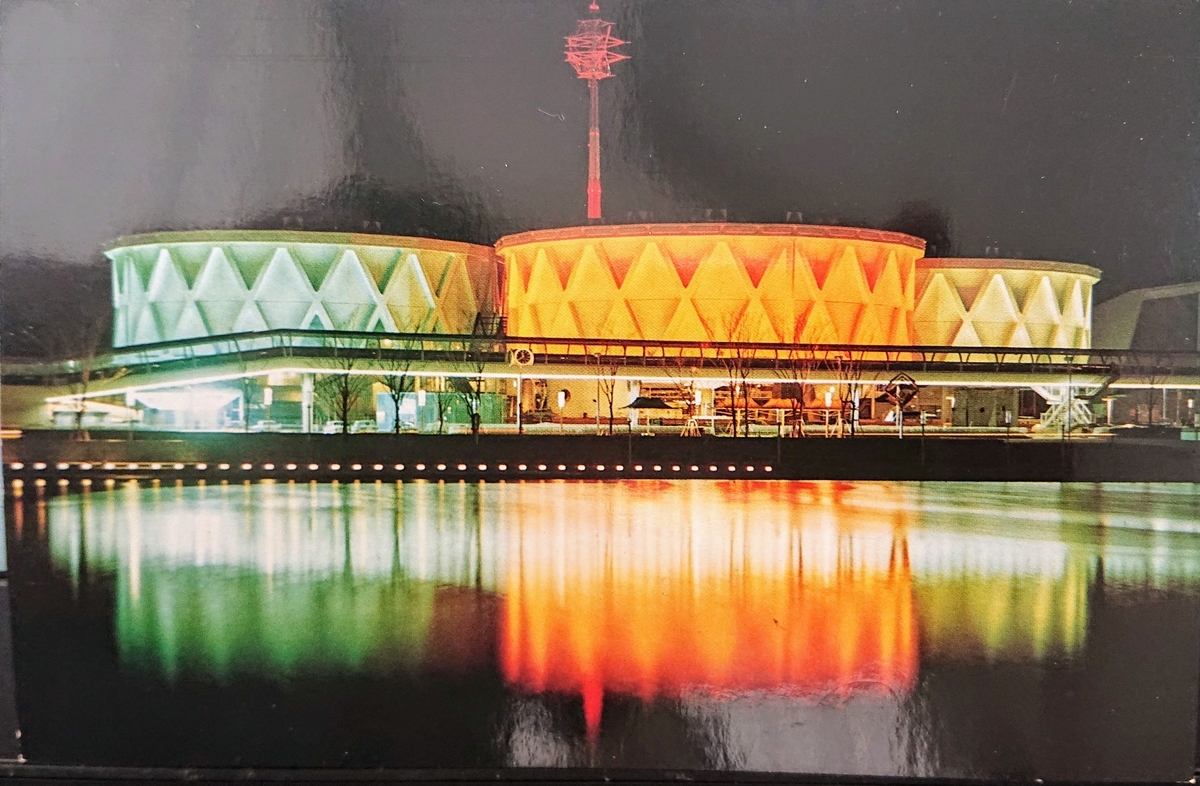

シンボルマークの桜の花びらデザインの建物で1~5号館の5つの建物で構成されていました。

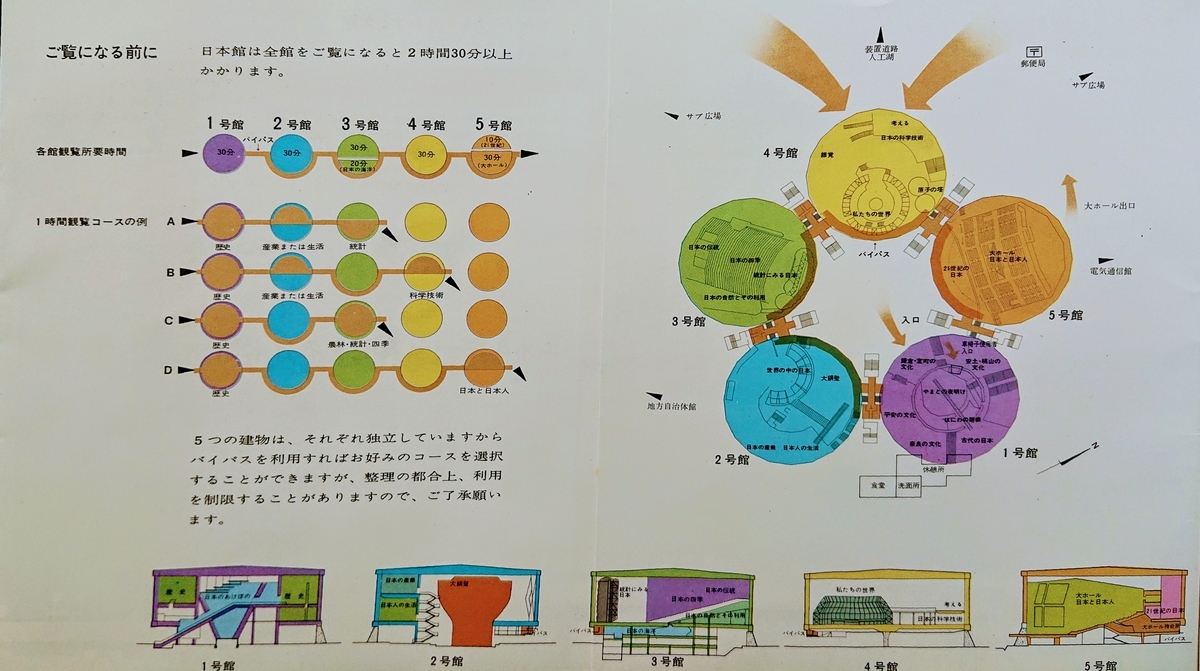

それぞれの関心と所要時間に合わせてコースを選べるスタイルで、当時としては新しかったと思います。

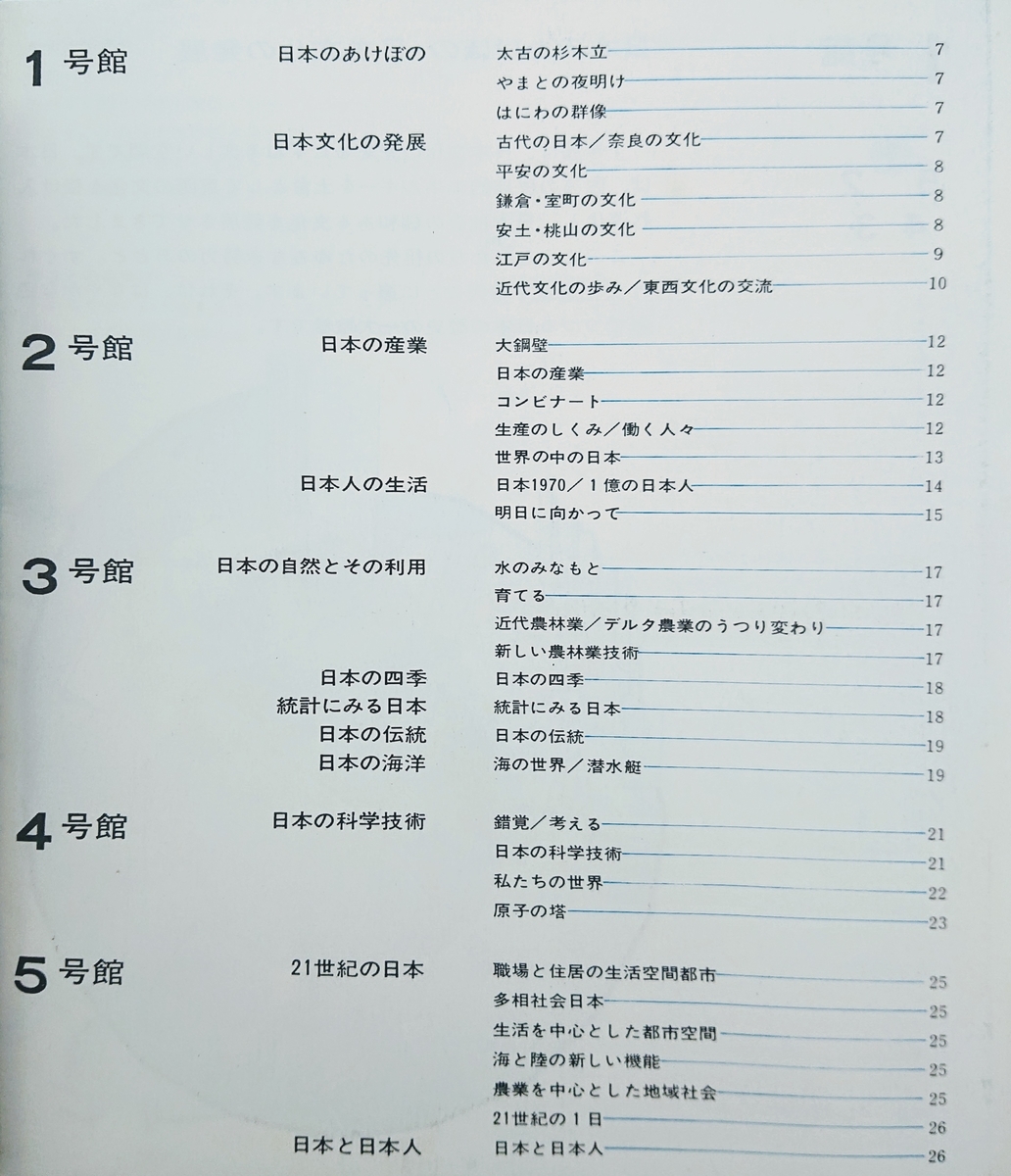

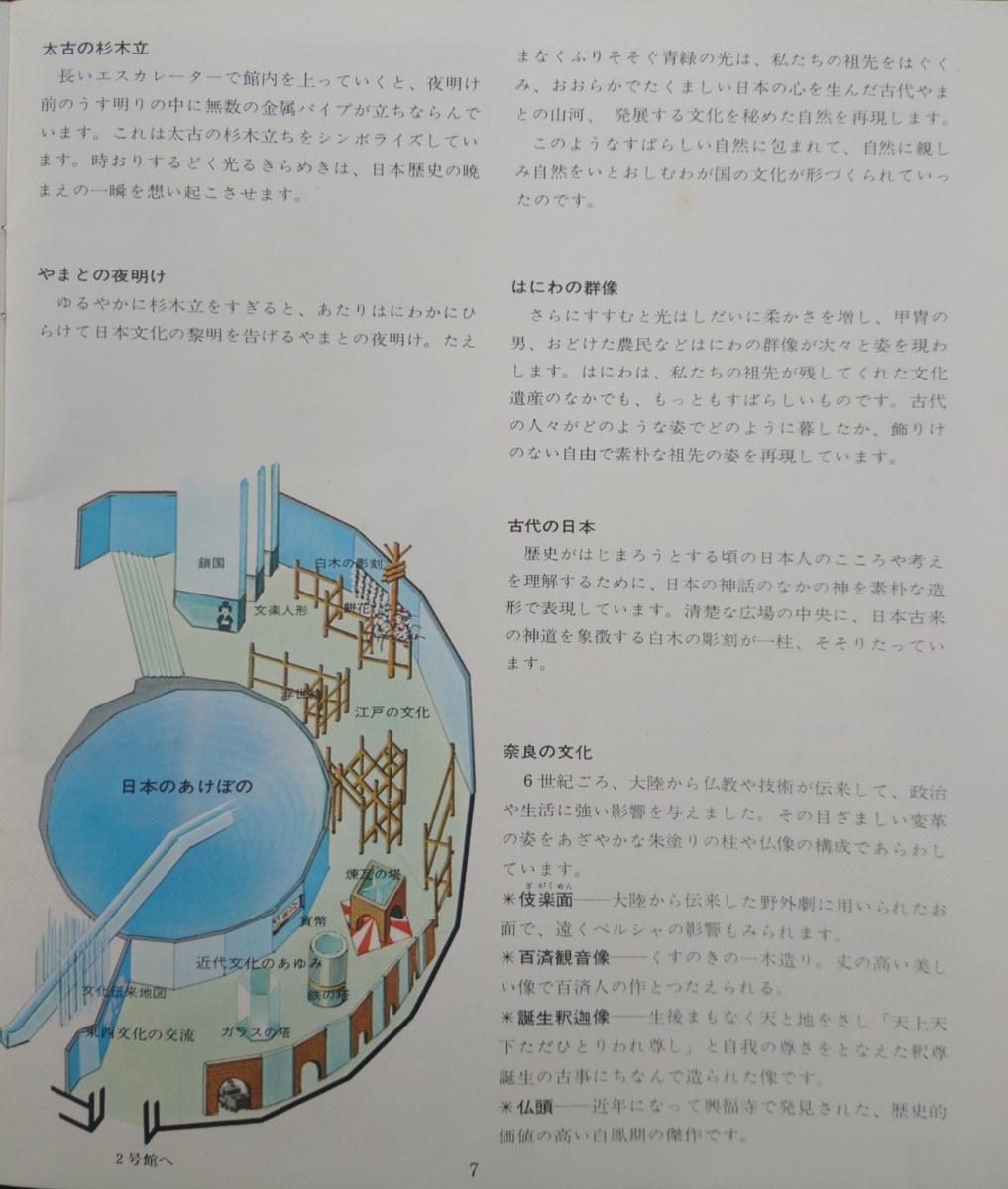

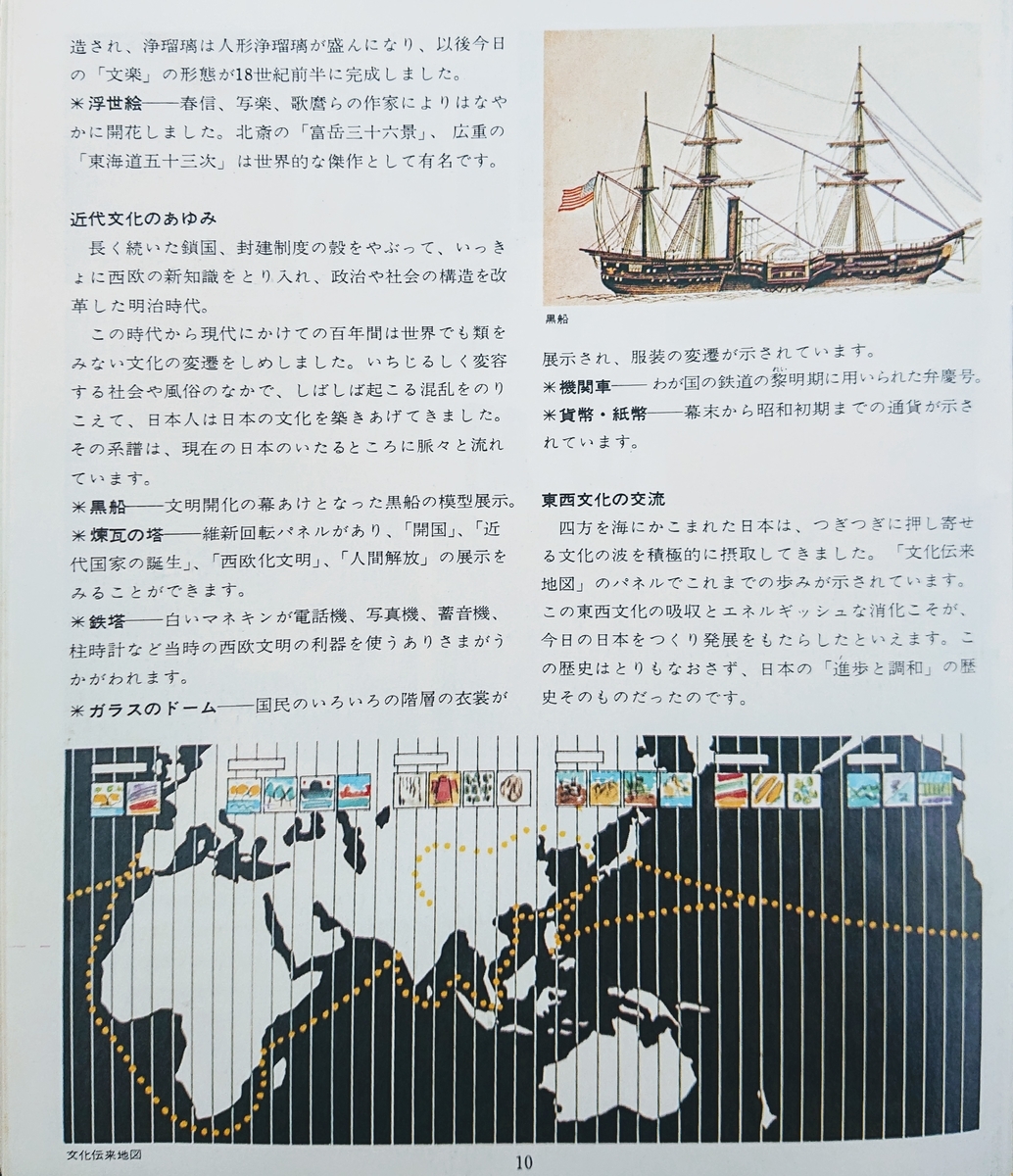

1号館:日本の歴史の紹介(パンフレットのページ順)

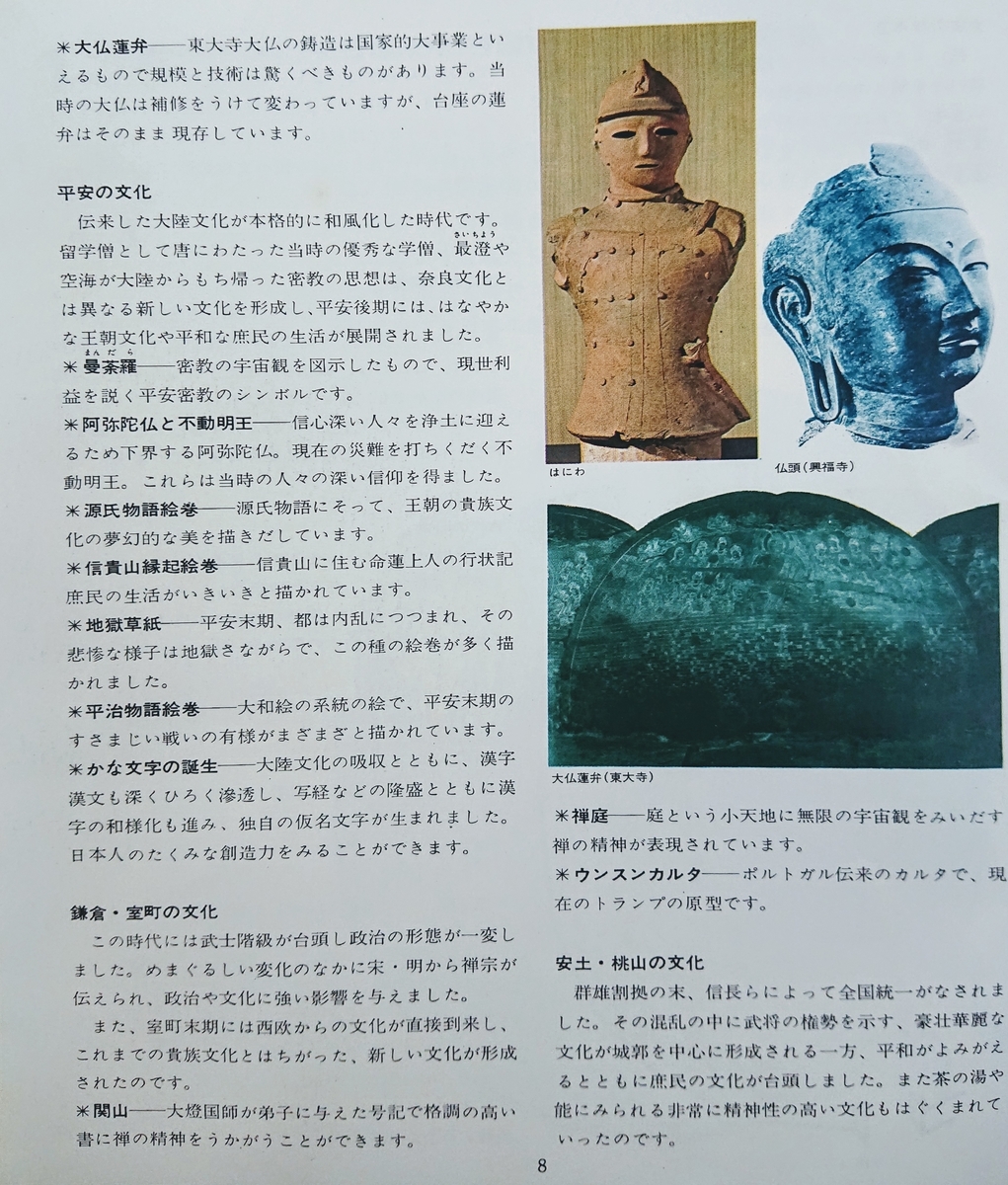

縄文・弥生時代の紹介がなく、古墳時代のはにわの展示だけだったようです。

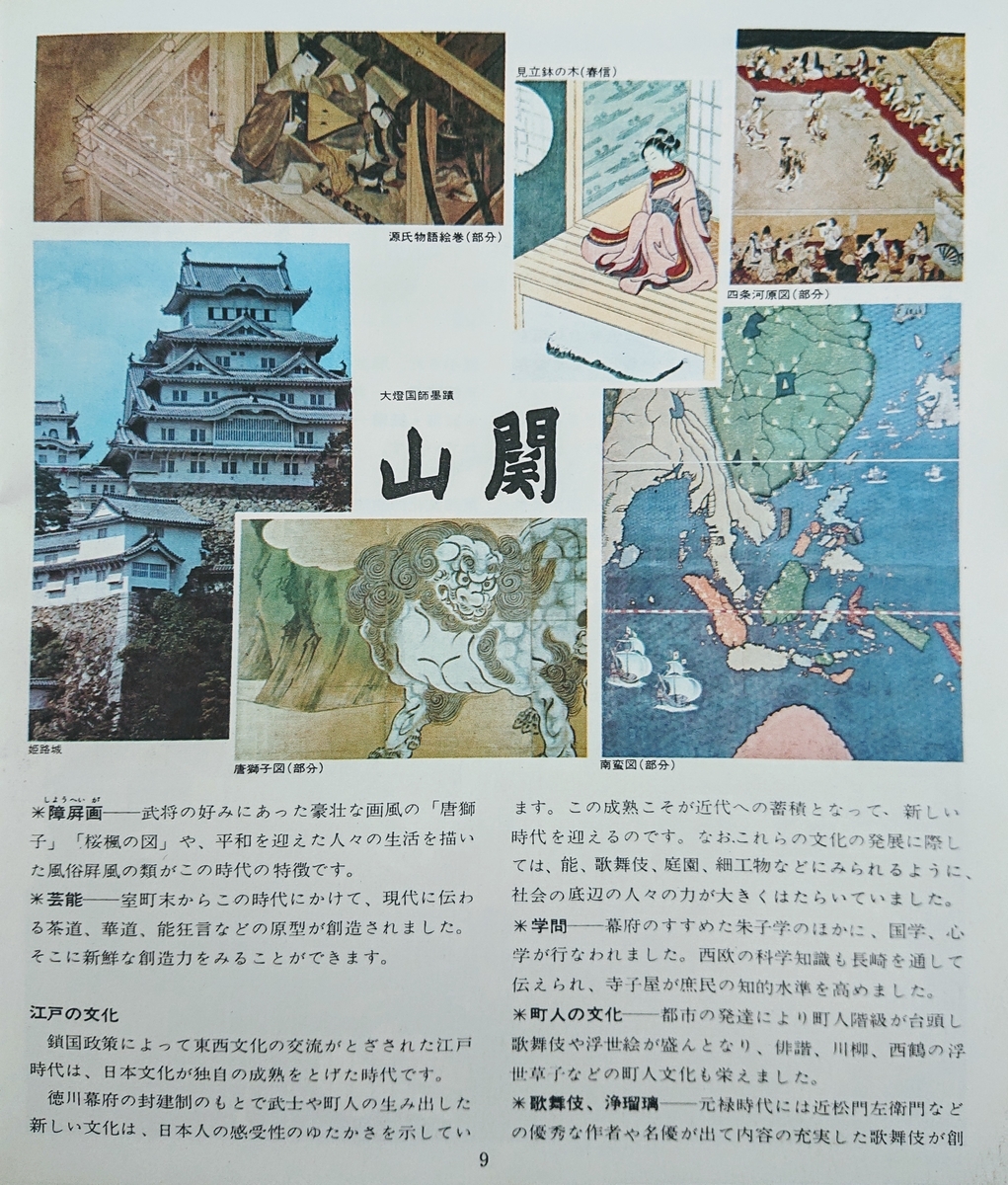

画像(6ページ)右の方。奈良の文化の紹介の中。朱塗りの柱群。

そのひとつが、法隆寺の百済観音(くだらかんのん)像。たいへんスタイルの良い仏様。

父親が撮影したものです。女性のファッションも当時らしいですね。

武人の埴輪は、見覚えがあります。

興福寺の仏頭は、元々、飛鳥山田寺(天武天皇が亡き蘇我倉山田石川麻呂のために造った)にあった本尊像の頭部です(興福寺HPより)

例えば縄文時代の紹介

う~ん。やはり縄文時代の展示が無いのがさみしいですね~

当時は、岡本太郎さんが火をつけた縄文ブームの一方、考古学では地道に研究が進んでいましたが、まだ文化文明のレベルで紹介できるほどのコンテンツではなかったことがうかがえます。

さて、近代史に至るまで、今なら何を紹介しましょうか?

例えば、数々の縄文土器・土偶も、芸術として魅せるのか、文化文明の史料として見せるのか。

後者の場合は、全方位的な考察と、ストーリーが必要なことは言うまでもありません。単に『祭祀、信仰の道具(もの)』というだけでは、世界にアピールするには弱すぎると思います。

縄文の人々は、リアリストだったという前提に立てば、もっと面白い考察ができると、常々考えています。なぜなら、我がご先祖さまたちの生活は、海に山に、日々命がけだったはずですから。