はじめに

佐渡島の北西、最果ての二ツ亀。「二の字」の二つの島が、砂州で繋がります。「エの字」になった姿は、いわば本体の佐渡島のミニチュア版のようです

目次

本文

先日、紹介した大野亀よりも北、佐渡の北西、最果ての二ツ亀。

佐渡島 最果ての二ツ亀

なぜ、そんな名が付いたかと言いますと、二つの島が「二」の字に仲良く並んでいるからです。南の大野亀の方から見るとよくわかります。

実は、二つの島は真ん中で繋がっていて、地図で見ると「エ」の字になっているのがわかります。

冬に消え春にあらわれる汀線

干潮には、はっきりと海面に顔を出す汀(みぎわ)を歩いて、手前の亀に渡ることができます。

見学した時間帯が干潮で亀にタッチしに行きました。

この「汀ロード」は、冬には北からの大波に洗われて消え、

潮の流れがかわる春に新しく作られて、夏は海水浴客で賑わう、が毎年のバターンだそうです。

傾いた地層を見せる亀の斜面。

「君が代」で詠われる「さざれ石」は神社でよく見かけますが、自然な状態で見たのは始めて。

小石が泥とともに、強い圧力を受けて、石のように固まったものですが、小石もたくさんで固まれば、大きくて硬くて丈夫な巌(いわお)になるというわけです。

ざっくり地学 日本列島のでき方

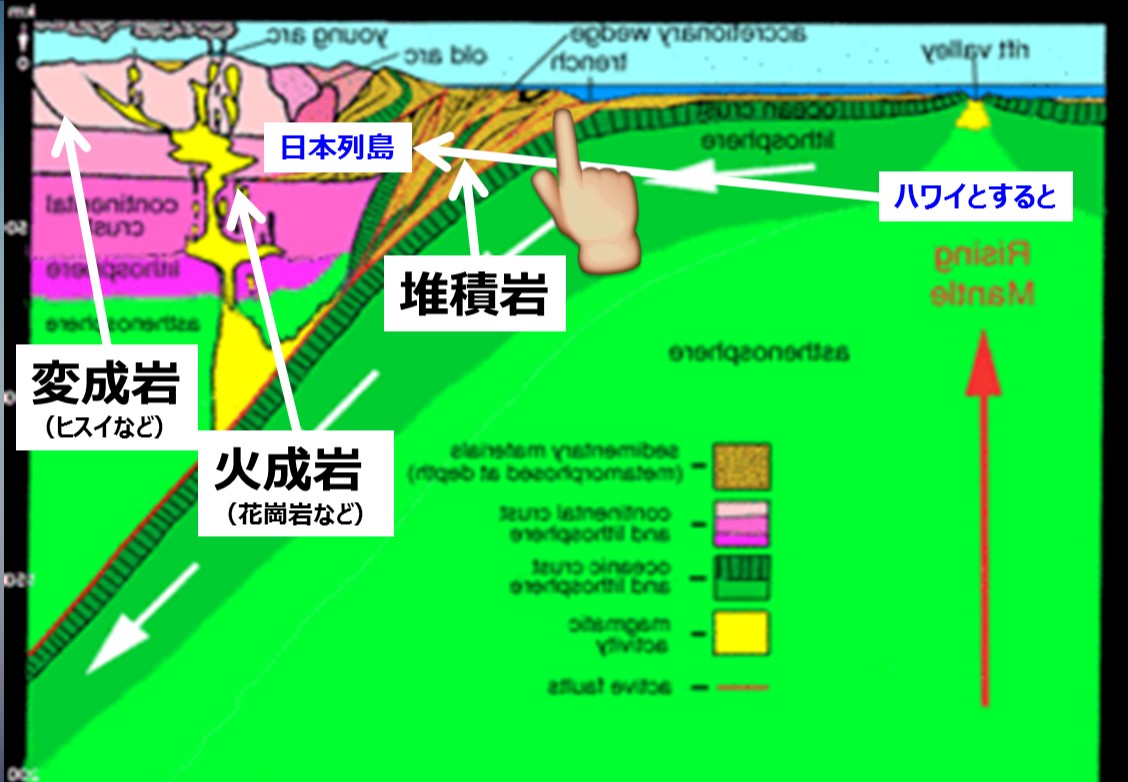

太平洋(右)からプレートが移動してきて、ユーラシアプレート(左)とぶつかって沈みこみますが、その時にプレートの表面の皮(地層)をベリベリベリと剥がして沈んでゆきます。

残った皮が日本列島の素で、専門的には「付加体」といいます。付加体は右から左に、ちょうど扇子のように、太平洋側では「ヨコからタテ」に積み重なり、日本海側では「タテからヨコ」に倒れてゆきます。

西の最果ての佐渡島・二ツ亀は「タテからヨコ」に倒れた地層が二つ、海上に現れた姿(二の字)で、間隔が狭いですから、砂州でエの字に繋がりました。

遥か昔、佐渡島も二島

それじゃ佐渡島もそうか!と思った人はスルドイ。

佐渡は北西の大佐渡、南東の小佐渡、遥か昔は二つの島(二の字)で、それが弥生期の海退、プラス、二島からの土砂の堆積で「エ」の字に繋がりました。

国仲平野はクニウミ、クニビキの姿そのもので、縄文時代、山麓に住んでいた人々が、弥生時代(海退期)に、新しくできた平野に住み、玉を作りました(新穂玉作遺跡群)

膨らむ古代妄想

実はこれ日本海側のあちこちで起きています。

衛星写真地図で見ると、よくわかります。

これらの地域を繋ぐと古代の海上ルート(日本海ネットワーク)が見えてきます。

そして、古代妄想が膨らみます。(´▽`)