はじめに

飛鳥資料館 企画展 #飛鳥の考古学2020。3月14日まで。#飛鳥寺西方遺跡 #石神遺跡 過去10年間の調査成果の報告・展示。#古代の土管 #ドビ #素焼きの土管 #両槻宮

目次

本文

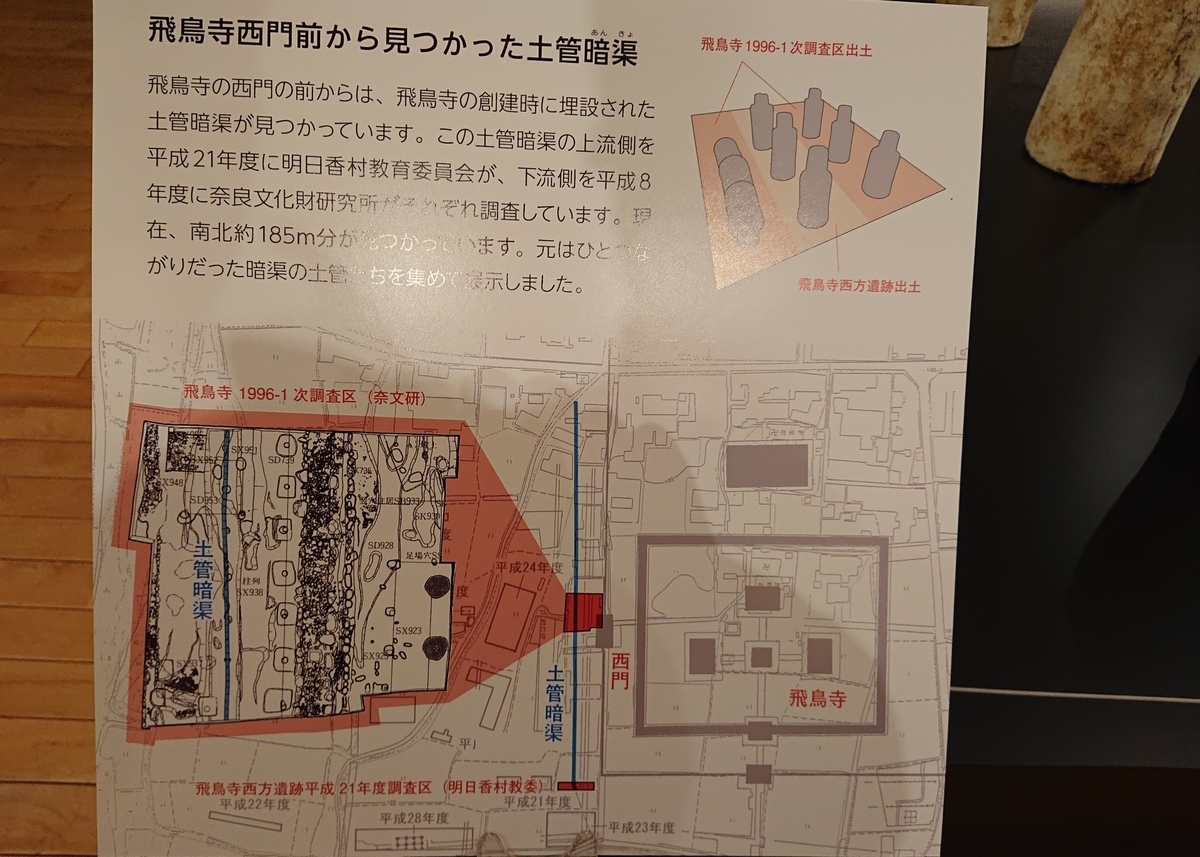

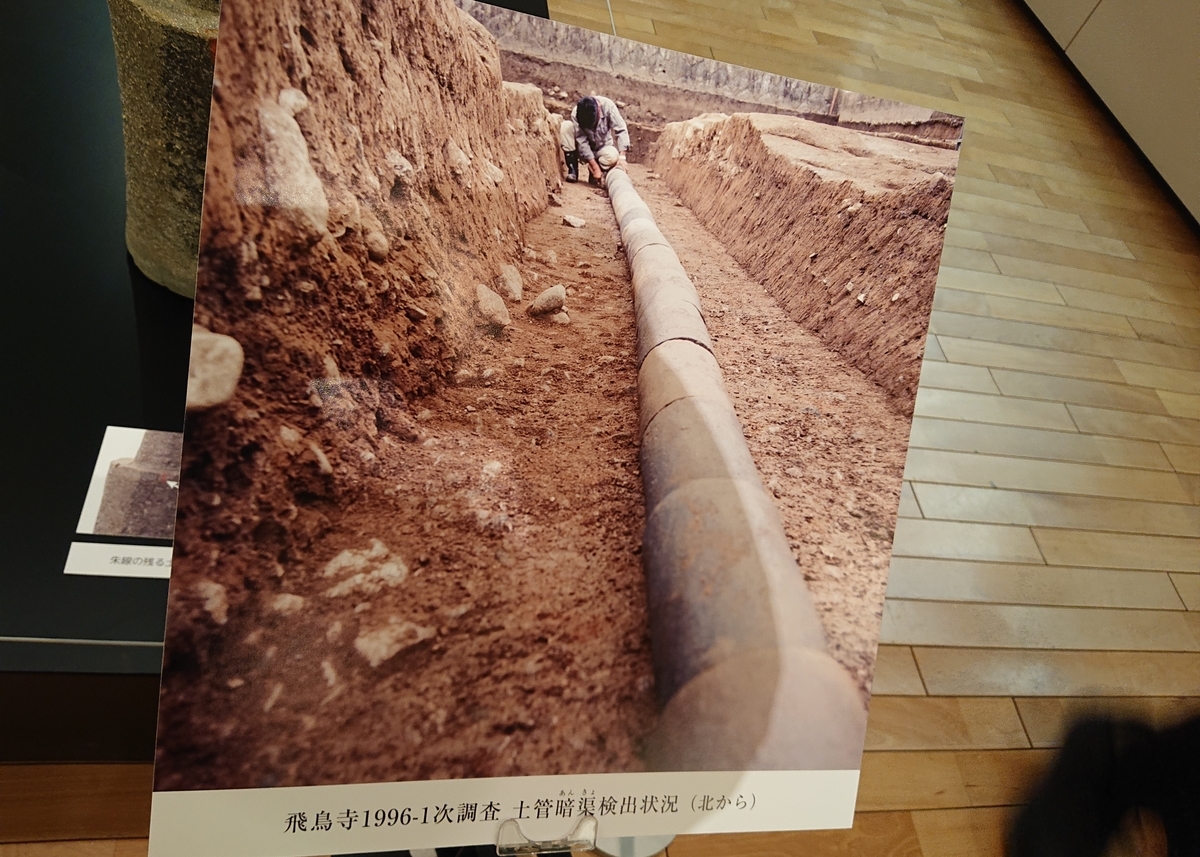

企画展「飛鳥の考古学2020」飛鳥資料館(3月14日まで)

飛鳥寺西方遺跡や石神遺跡の、過去10年間の調査成果の報告・展示の企画です。

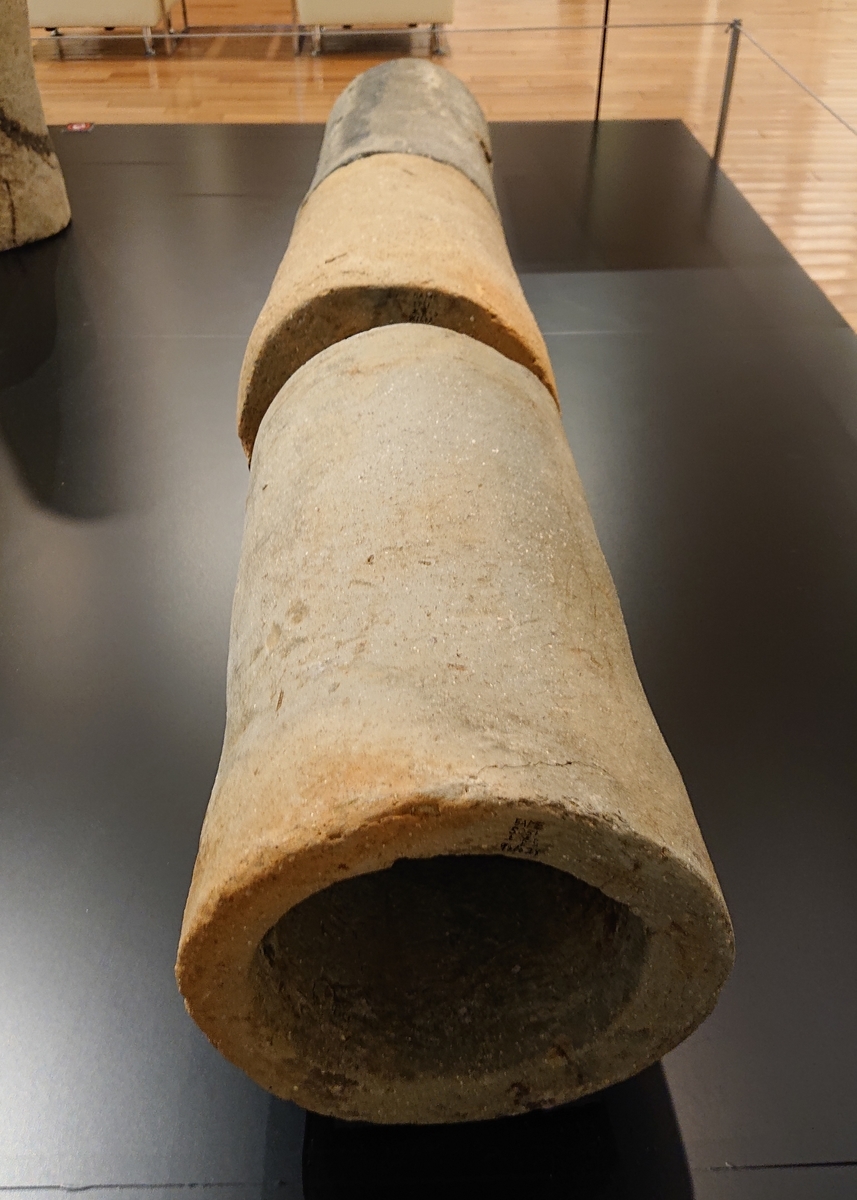

何よりも見たかったものが 古代の土管

古代の土管

ドビ(素焼きの土管)の話

以前、ボランティアさんにいただいた私の力強い参考書になっている『明日香村の大字に伝わるはなし(明日香村文化協会)』

明日香村の大字ごとの伝承(採集された昔の話)が紹介された貴重な史料(非売品)ですが、110ページ、大字・岡のところに書かれていたことが気になっていました。

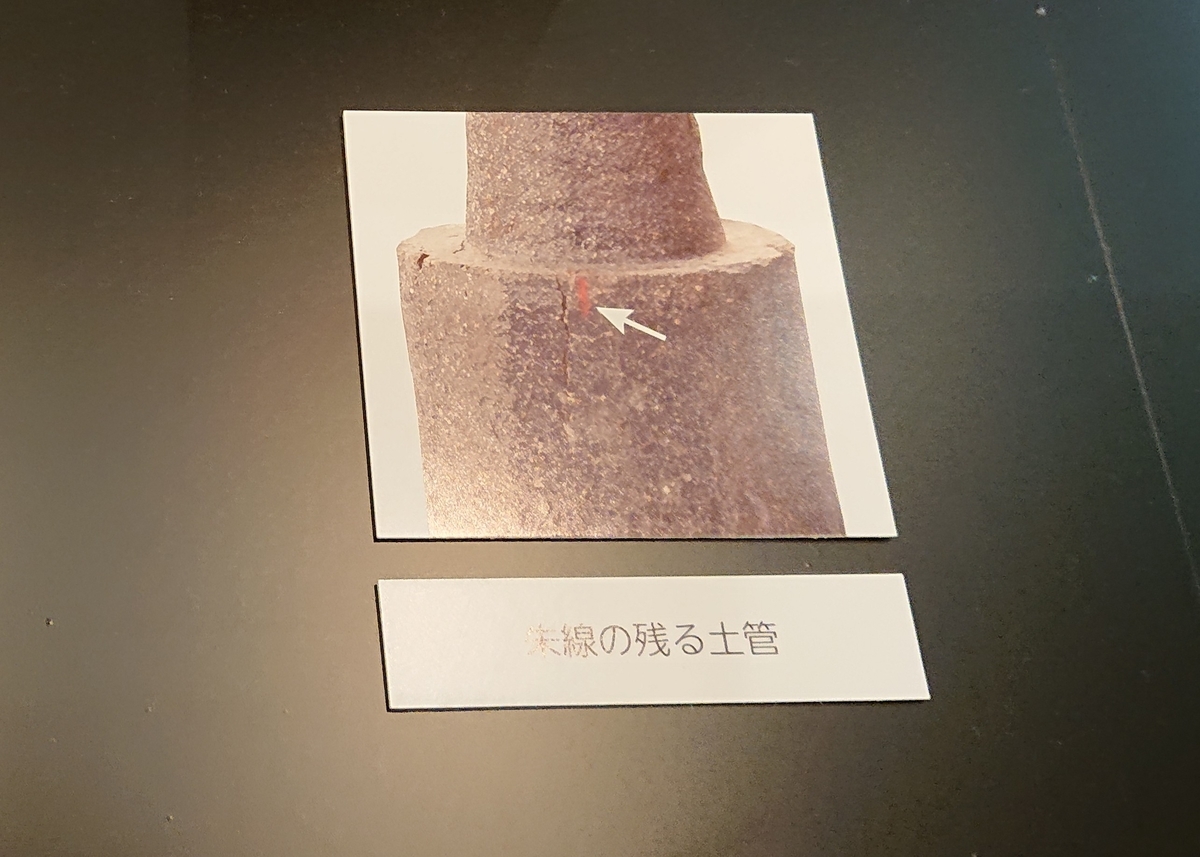

その昔、あすかに都があった頃、上居にある平尾池から両槻宮(ふたつきのみや)(現在の酒船石のある丘一帯)まで水を引いていた。その頃のドビ(土管・素焼き)が出土している。ドビの型は筒状で片方は太く片方は細い形状の土管でこれをつないで水を通していたようである。(原文ママ)

展示には書かれていませんが、おそらく目の前にある土管のカタチは、まさしく『ドビ』(と考えても良いかと思います)

両槻宮(ふたつきのみや)は、斉明女帝時代の幻の宮。

日本書紀の記述では、斉明女帝は飛鳥京を水の都とすべく、東の丘(岡)から飛鳥川の流れる低地まで、大規模水路事業を行ったことが書かれています。

ただ、おそらく計画が未熟で、規模や工期に対する人手、特に熟練工が不足したのか、結果的に失敗したようで、日本書紀にさえ『狂心渠、たぶれごころのみぞ』と揶揄されるほどの書かれようでした。

その一端を目にすることができる貴重な展示です。

ポチっとお願い

ポチっとお願い