はじめに

桜井市 #外山(とび)。大量の #水銀朱 で真っ赤に染められた石室で有名な #桜井茶臼山古墳(前期古墳時代、大型前方後円墳)。初瀬川が大和川に名を変える #磯城邑 伝承地。#宇陀 からヤマトに #辰砂 を供給する交通の要衝でした

目次

本文

外山(とび)桜井茶臼山古墳

(34.512020400728154, 135.85691032000585)/奈良県桜井市外山647/近鉄・JR桜井駅から徒歩約10分/駐車場はありません

大量の水銀朱で真っ赤に染められた石室 で知られる外山(とび)の桜井茶臼山古墳に登ってきました

墳丘長207m、高さ23mの大型。西暦300年初頭、つまり、古墳時代前期に築造された前方後円墳(竪穴式石室)。その規模や大量の水銀朱を消費できるパワーから考えて、外山(=磯城、しき)に君臨した首長級(大王級?)の古墳と考えられます。

結論から申しますと、後円部上はヤブで、視界が狭く なぁ~んにもありません でしたが、

世の中には古墳と見るや登りたがる方々もおられますので、本記事(前半)は後円部への登頂案内ということでお読みいただければと思います。

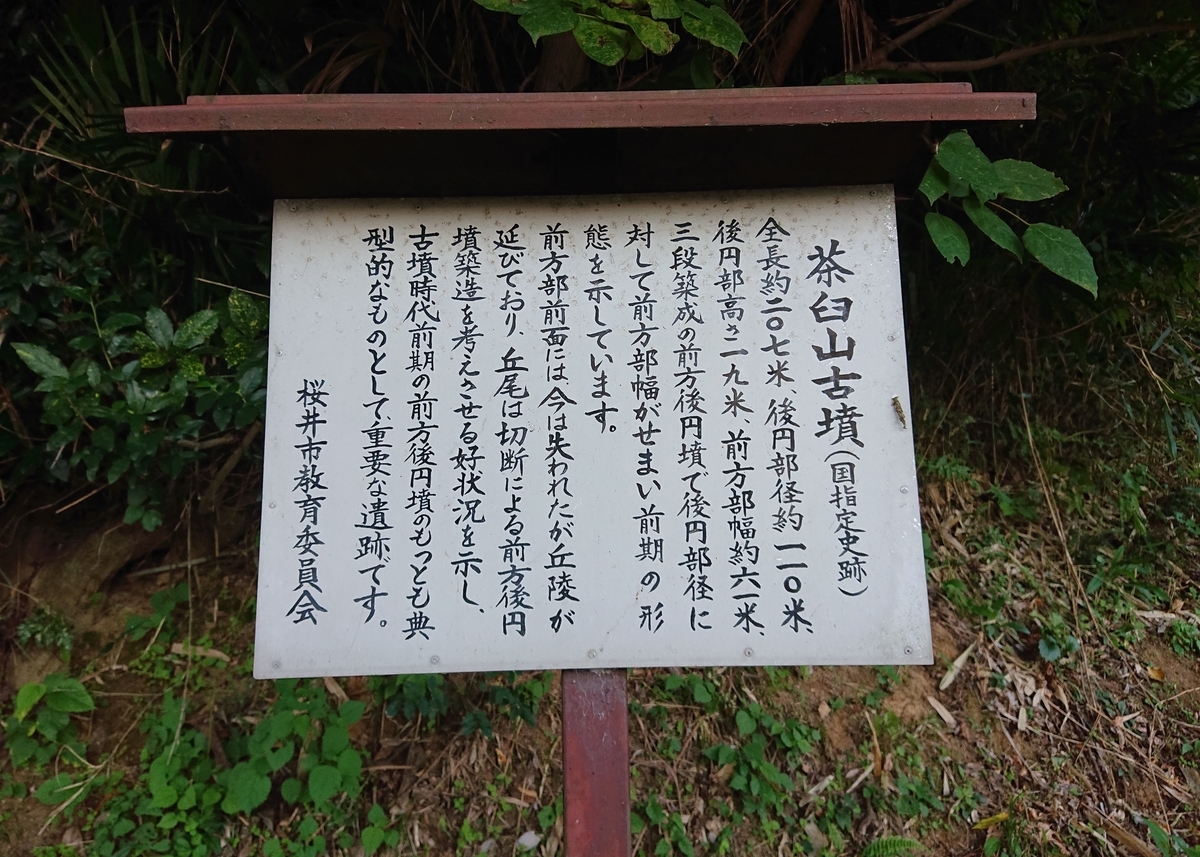

国道165号線沿いに案内板がありますが、南側のここ(前方部)からは登れません。

外山(とび)桜井茶臼山古墳・後円部へのコース

案内板のある前方部からですと、古墳沿いの細い道を西回り(反時計回り)で進むと、写真のところにやって来ます。

ここにも、後円部(北側)の案内板があります。(写真ブルーの点が、写真撮影時の私の位置。)

案内板のところから後円部の縁に沿ってさらに進むと、樹林の間から三輪山を望むスポット。

さらに進むと、やがて後円部東側(北東部)くびれの付け根のところにやってきます。柵のカーブしたところが登り口。

左写真が登り口。少しわかりにくいですが、シュロの葉っぱの向こうに登り口(寒い時期だと雑草が減ってわかりやすいと思われます)

登り道はこんな感じです。

おぉっと!クモの巣🕸に顔を突っ込むところ。近ごろ、こういう道を歩くことが多く、だいぶん慣れてきました。笑

5分ほどで上ります。

写真右。おそらく石室部分、上を歩く時に少し段差がありましたので、つまづいたり、足をぐねったりしないようにしてください。

以上、実際の帰り道から逆に登頂の案内をさせてもらいました。(実は)当日は紹介した登り口とは違うルートで登ってしまい、途中藪の中で道を失い、藪こぎ。苦労して登りました。汗。

古代 水銀朱のルート(宇陀~狛道~出雲~初瀬~「外山・磯城・磐余」)

桜井市外山は初瀬川が大和川に名前が変わる辺り。古代の 磯城邑(しきのむら)があったところで、神武天皇がヤマトに入場した地・磐余(いわれ)にも隣接しています。

初瀬川上流の桜井市出雲には大量の水銀朱が流れ出たとの伝承が残る野見宿禰の塚跡(古墳跡?)があります。

桜井市出雲は、南の宇陀(うだ)からの狛道(こまみち)が接続するところ。

宇陀は 中央構造線 に近く、周辺の山々の採掘場から辰砂(水銀朱)が集められたところで、狛道を経由し、出雲からは初瀬川の水運でヤマトに水銀朱が運ばれたものと推定されます。

水銀朱は(日本だけでなく中国でも)不老不死の仙薬 として珍重された時代もあり、桜井茶臼山古墳の主は、その生産と物流を担った(出雲系ヤマトの)古代勢力の首長級、いや、大王級であったかも知れませんね。

ポチっとお願い

ポチっとお願い