はじめに

当ブログでは #アラハバキ #ミシャグジ など古い信仰のこん跡を追いかけることもテーマ #須弥山石 #マラ石(明日香) #出雲幸乃神社(京都)

目次

本文

今井野菊さんが踏査したミシャグジのリスト

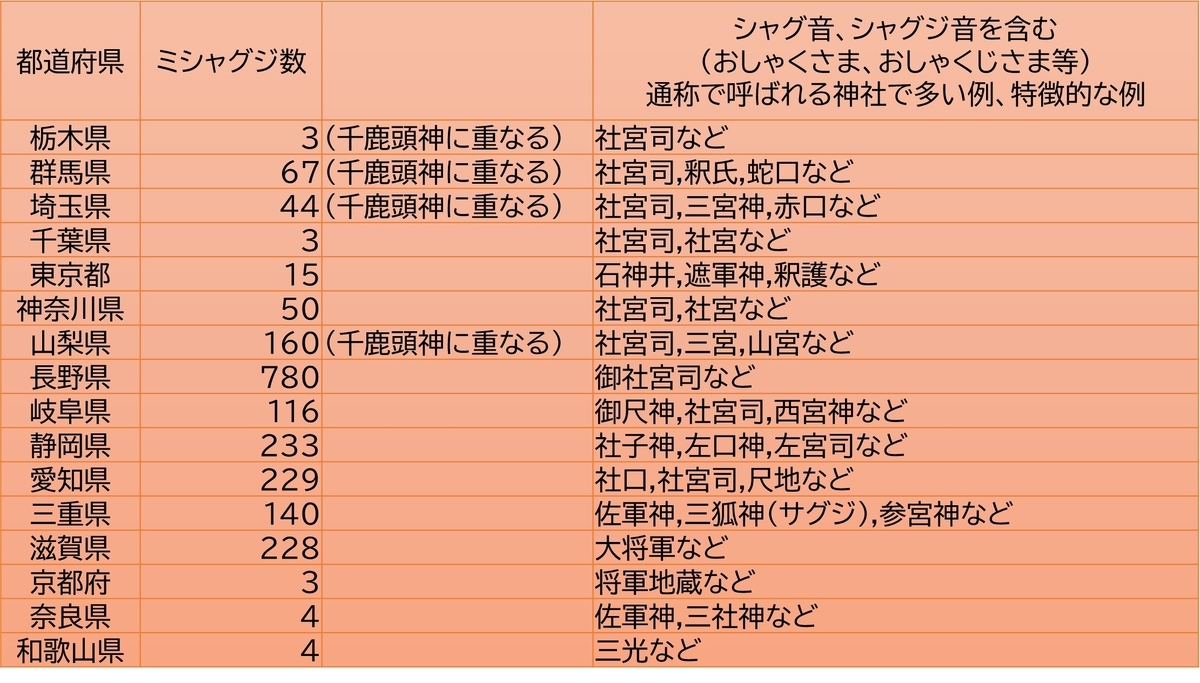

前回、紹介した今井野菊さんが踏査した、各地のミシャグジ社の数を、都道府県別にカウントしてみました。(文庫「古代諏訪とミシャグジ祭政体の研究」より)

大元の長野県を中心に、東は関東から、西は京都・奈良・和歌山まで数えられています。

石神 の表記を中心に各地域の人たちに「シャグジ」「シャク」などの音入りで通称されたり、あるいはそれに当て字がされた社(個人宅のものも含む)のリストで、

御神体が隠されたり、失われたりしたケースも多く、すべてで縄文の石棒が確認された訳ではないと思われますが、

将軍地蔵(京都)や三光(和歌山)など、大元の諏訪から離れるほどに、元の名から遠く、暗示の程度が強くなるのが面白いですね。

私が住む上町台地(大阪市内)には両方あります(三光神社は大阪市中央区、将軍地蔵は大阪市天王寺区)

三狐神(サグジ、三重県)は稲荷信仰に通じます。

個人的には 赤(セキ・シャク) がつく名もアヤしいと感じています。

列島各地に登場する石神。例えば飛鳥

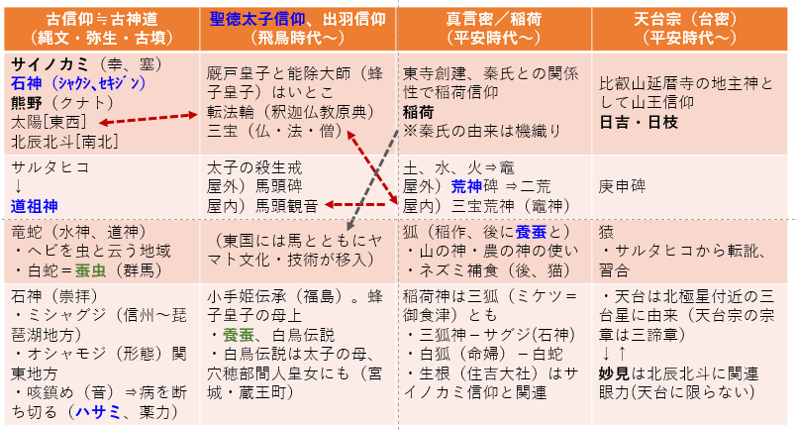

当ブログで、古代のアラハバキ信仰を紹介する時に、その範囲を定めるためにキーワード表を作って紹介していますが、中でも 石神 は最重要ワードで、ミシャグジはもちろん、サイノカミ(塞の神、幸の神)や道祖神にも関連して登場します。

(安曇野の男女一対の夫婦道祖神は比較的新しい。もともとは男根像)

例えば飛鳥(明日香村)。

有名な須弥山石(しゅみせんせき)は、その名の通り 石神遺跡(明日香村飛鳥)から出土したのをはじめ、飛鳥にはサイノカミや道祖神に関連する奇妙な石造物が多く見られます

ちなみに、フグリ*1山の麓、マラ石のある明日香村祝戸(いわいど)は、かつて物部祭祀に関わる一族が住んでいたと考えられる地域(字、あざ)で、ゆえに「祝、いわい・ほおり」の文字が残されています。

彼らは、丁未の乱(587)で物部守屋が討たれ、古墳時代の物部支配が終わり、飛鳥時代が始まるとともに、集団で何処かへ消えたという伝承が明日香村に残されていますが、私はそれが当時のヤマトから見ての辺境 諏訪 だと推理しています。

今秋、諏訪に行って調べたかったことのひとつが、祝戸の祭祀集団の「その後」だったのです。

【諏訪大社上社はいつ造られたのか?】

【伊那の守屋姓。茅野・諏訪大社上社の神長官守矢家】

【鹿食免(かじきめん)のビジネスモデル】

例えば京都

京都御所の鬼門、北西の 石薬師(いしやくし)御門。

今井野菊さんがもしご存命なら、ぜひリストに入れていただくようお願いしたいのが、シャグジ音を持つ石薬師と石神さん。

この御門の北に出雲幸乃神社(いずもさいのかみのやしろ、サルタヒコ神)があり、境内に石神が鎮座しています。

アラハバキのキーワードを理解していれば、石神さんの「せき」から「咳鎮め」そこから「石薬師」に繋がっていると解読できます。

縄文の石棒に由来する男根の陽石をたてまつる古い信仰は、今井野菊さんも言うように、特に明治時代に、恥ずかしいものとして隠され、場合によっては破棄されたケースも多かったと思われます(特に都市部)

ゆえに現代では大変見えにくくなっていますが、しかし、そこを理解しないことには、日本の古代(神代)の歴史は、いつまでも謎だらけ不思議だらけ。

隠されているがゆえに、見えにくい日本の古代史…

新年も引き続き、まず妄想し、理解できたところから、紹介してゆきたいと考えています。

*1:タマタマのこと