はじめに

京都の東の #岡崎神社。境内のあちこちに #神使のうさぎ。御祭神が多産の夫婦神で、一帯が生息地であったことから、方位(卯)と縁結び・子授けの信仰とともにウサギが崇敬されるようになりました

目次

本文

岡崎神社

(35.017517245793115, 135.78874229122795)/京都市左京区岡崎東天王町 51番地/京都市営バス32系統東天王町下車すぐ

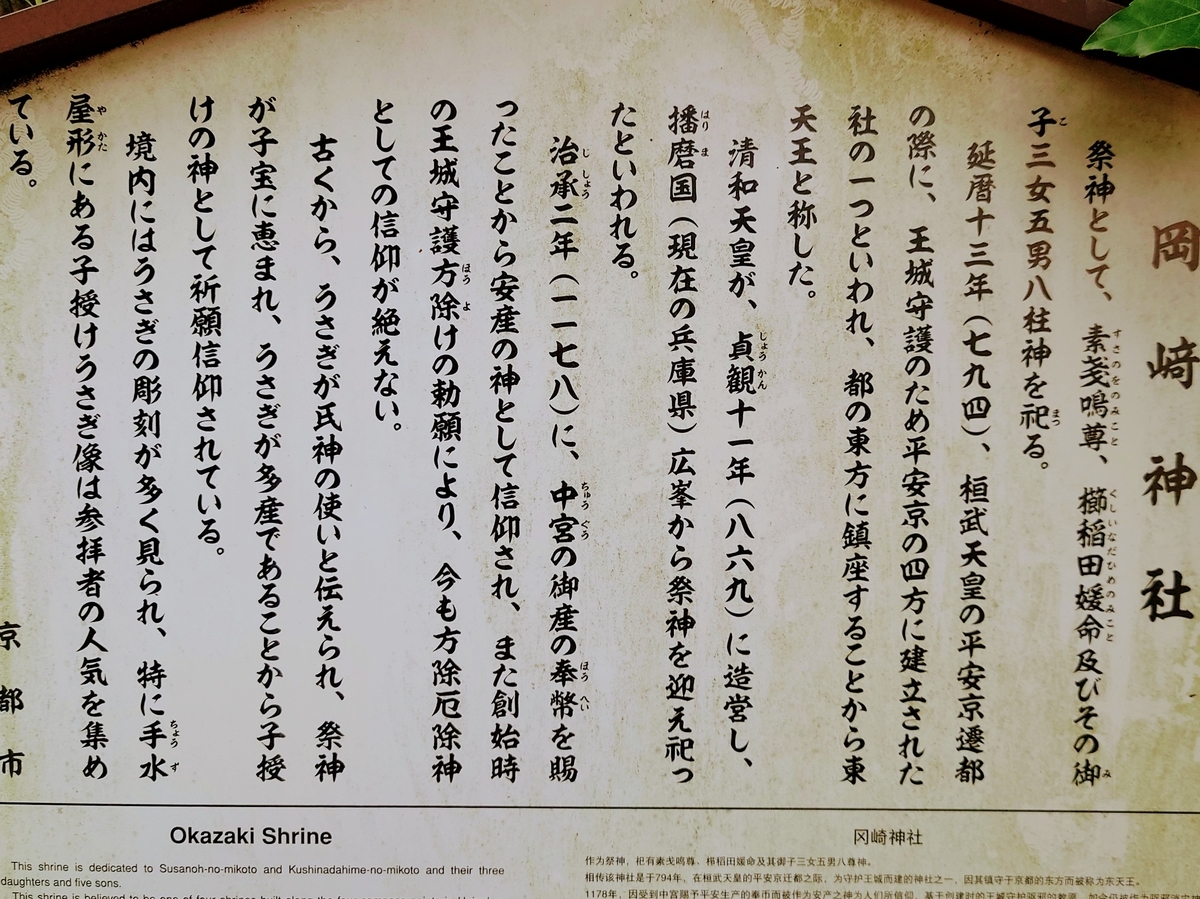

御祭神: 速素盞鳴尊(すさのおのみこと)、奇稲田姫命(くしいなだひめのみこと)、三女五男八柱御子神

御由緒によると、桓武天皇の平安京遷都の年、延暦13年(794年)創建。

平安京の四方のうち、東を守護する社として、東天王 とされたのが始まり。

清和天皇の貞観年間*1に造営されるとともに、播磨の国広峯から、疫病退散の牛頭天王を迎え祀った歴史から、後の時代に(おそらく明治に)スサノオとクシイナダヒメが御祭神とされたと考えられます。

子宝と多産の信仰 使いのウサギ

御祭神が子宝に恵まれ(多産の夫婦神)、また昔、岡崎一帯は多産のウサギの生息地であった(神社HP)ことから縁結びと子授けの信仰とともに、氏神の使い(神使)としてウサギが崇敬されるようになったといいます。

十二支方位で、東は「卯」にあたり、そのことも関係しているように思います。

ポチっとお願い

ポチっとお願い