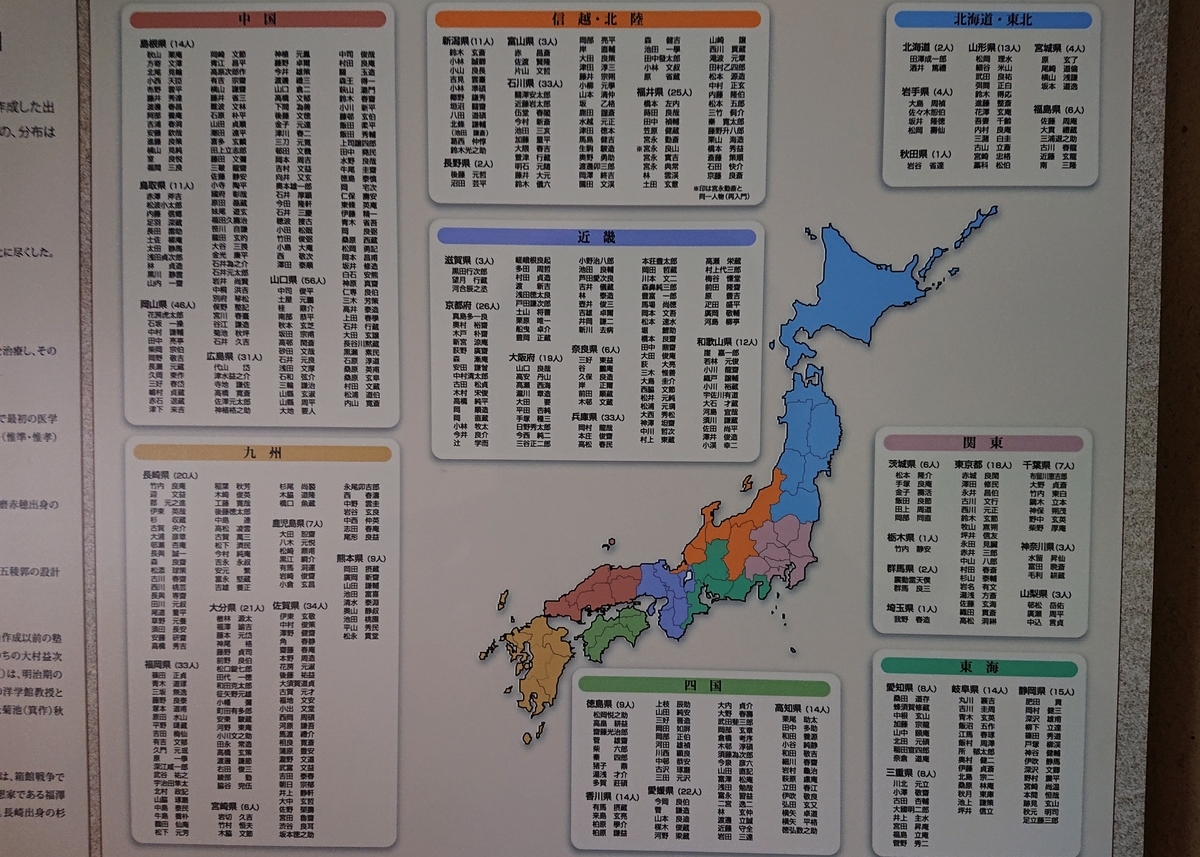

洪庵先生が適塾を開いた1838年(天保9年)から閉鎖される1868年(明治元年)の30年間に、636名(門人帳・姓名録記載)の塾生が適塾で生活した(門人帳に記載のない塾生も多く、実際は3千名程だったという)

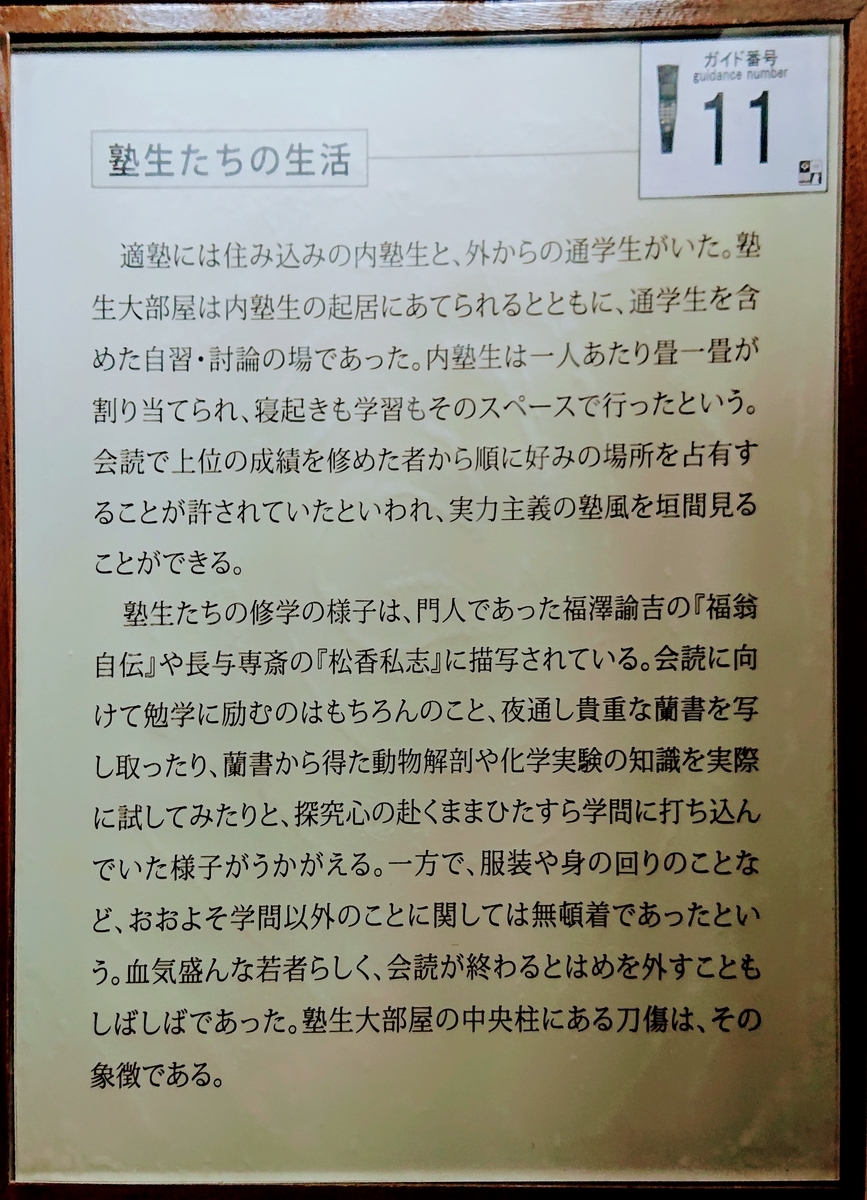

適塾の塾生大部屋

二階の大部屋(30畳)で塾生たちは寝起きし勉強した。塾生は常時30名ほど。つまり1人1畳にそれぞれ机、寝具、生活用品一式を置いて生活した。

福沢諭吉によると『夏は真実の裸体(はだか)、褌(ふんどし)も襦袢(じゅばん)も何もない真裸体』だったという。

まさに芋の子を洗う状態で、塾生たちはひしめき合って起居を共にし、それこそ何年間の裸の付き合いを通じて、刺激し合い、学問ととともに中身を磨いていった。

メルティングポット(るつぼ)のような生活環境から多数の人材を輩出した。

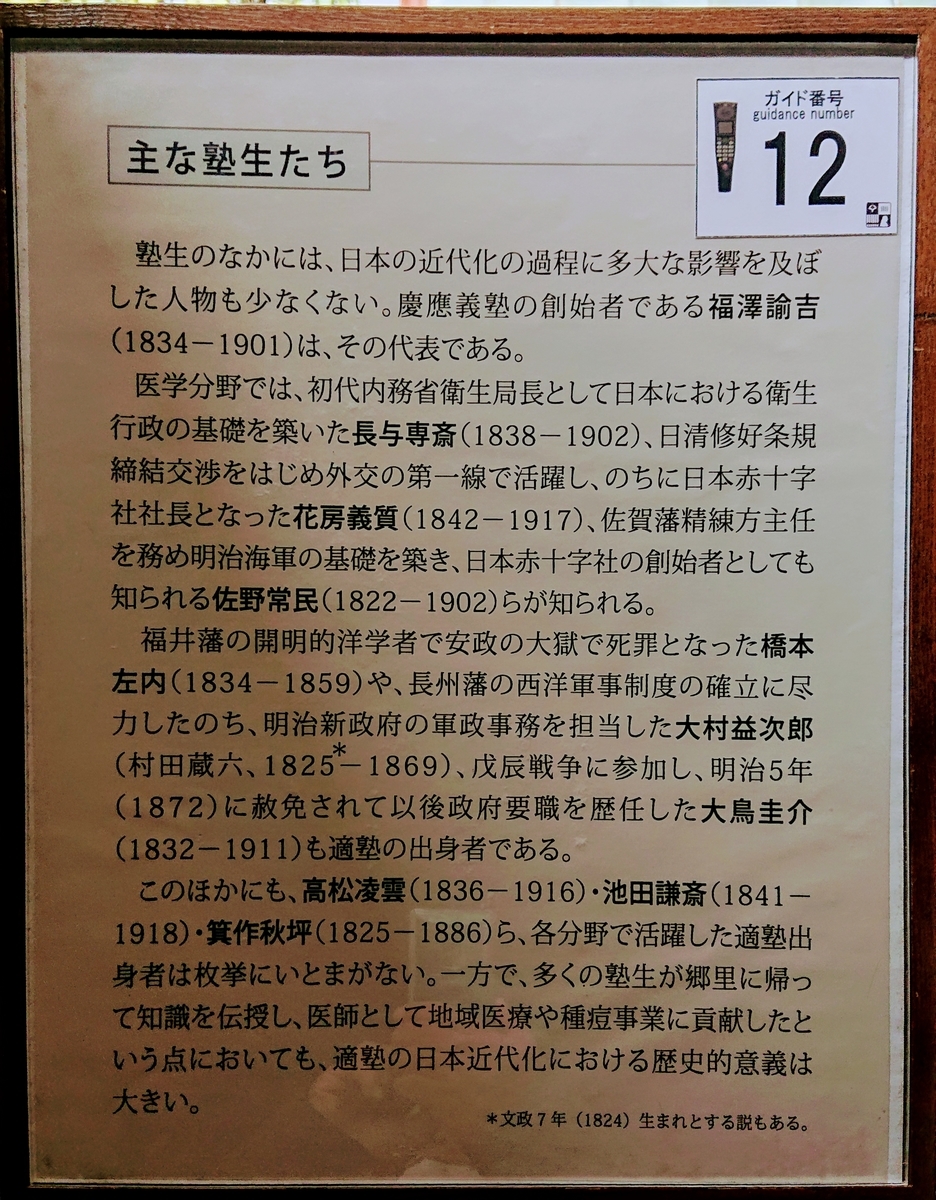

中でも、兵術(戦略戦術)に明るく明治陸軍を創設したケミストリー(化学)の専門家・大村益次郎、適塾で蘭学・翻訳を学びやがて西洋思想を紹介した慶應義塾大学の創立者・福沢諭吉が筆頭だ。

二人に共通する点を考えてみると、適塾の卒業者が優れていたのは『多面的な才能』だろうか。今風にいうなら文系能力と理系能力をあわせ持った『ゼネラリスト』

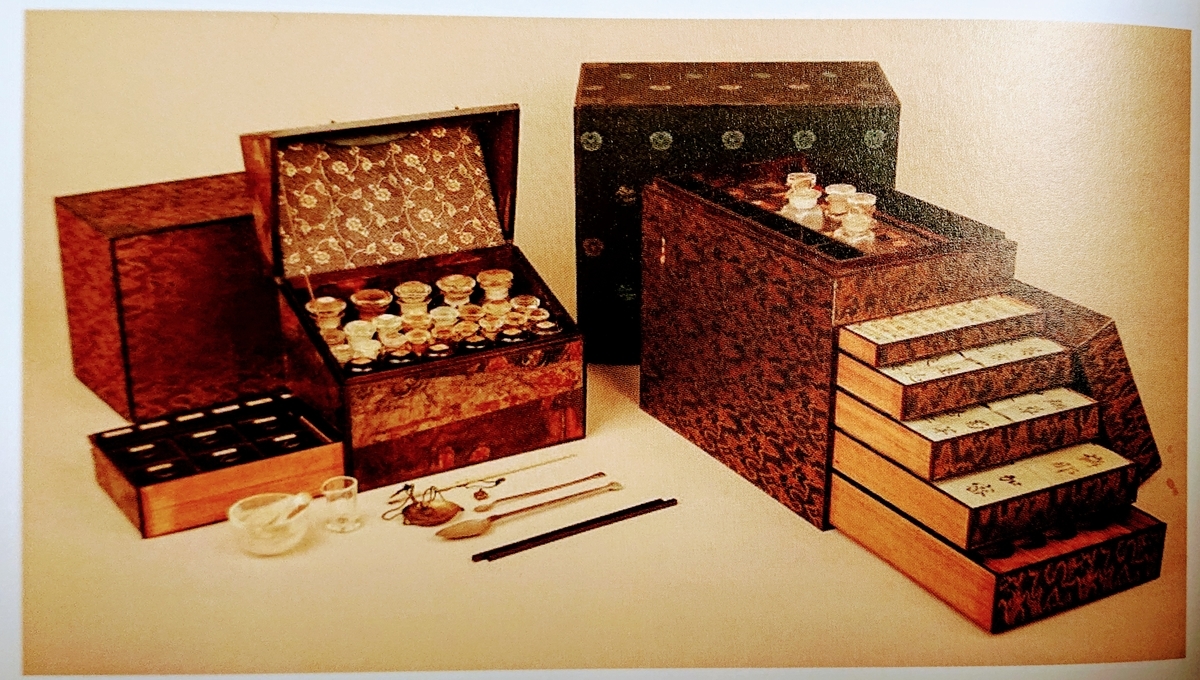

洪庵先生のスタイル(西洋医学と生薬、翻訳の姿勢)

ゼネラリストの育成は、洪庵先生の教育、物事への対処のスタイルに根差している。

例えば、洪庵先生は、患者さんに対する最適な治療の選択という観点から、専門の蘭方だけでなく、生薬もミックスした医療を実践した。

翻訳に対する洪庵先生の姿勢については、福沢諭吉が師の言として紹介している。

『翻訳というものは原書を読むことができない人のためにするものである。にもかかわらず、訳書には、難解な言葉を並べ、一度、二度、読んでも理解できないものがある。これは、原書にこだわり、無理やり漢字の訳語を使おうとすることによるものである。果ては、訳書と原書を対照させねば理解できないということになるが、これは笑止千万の極みである』

ご存知の通り、福沢諭吉は、西洋思想を紹介するにおいて、様々な翻訳を行ったが、特に難しい抽象概念の日本語化について、洪庵先生の意訳スタイルを踏襲したに違いない。

例えば「society」を最初に「人間交際」と訳し、後に「社会」という造語が創られるきっかけをつくったりしている。

明治とは、このような近代化の指標となる言葉が、深い思索のメルティングポットの中から生み出された時代でもある。

その起点となったのが洪庵先生。

大村益次郎(1824年~1869年)

その生涯は、司馬遼太郎さんの「花神」に詳しい。花神とは花咲か爺さんのこと。

明治二年、京都で襲われ、長闘病したが、治療のため転院した大阪の病院(後の国立大阪病院、現在の大阪医療センター)で、蘭医・ボードウィン、洪庵先生の息子・緒方惟準らの治療を受けつつも帰らぬ人となった。

村田蔵六さん(大村益次郎の通称)、軍制を整えるという大仕事をした後は、洪庵先生を見習って一人の町医者に戻ろうと考えていたようだが、時代がそんな生き方を許さなかった。

大阪仮病院跡の碑。国立大阪医療センターから南約1キロ・大福寺境内。ボードウィン、緒方惟準の銅板。