はじめに

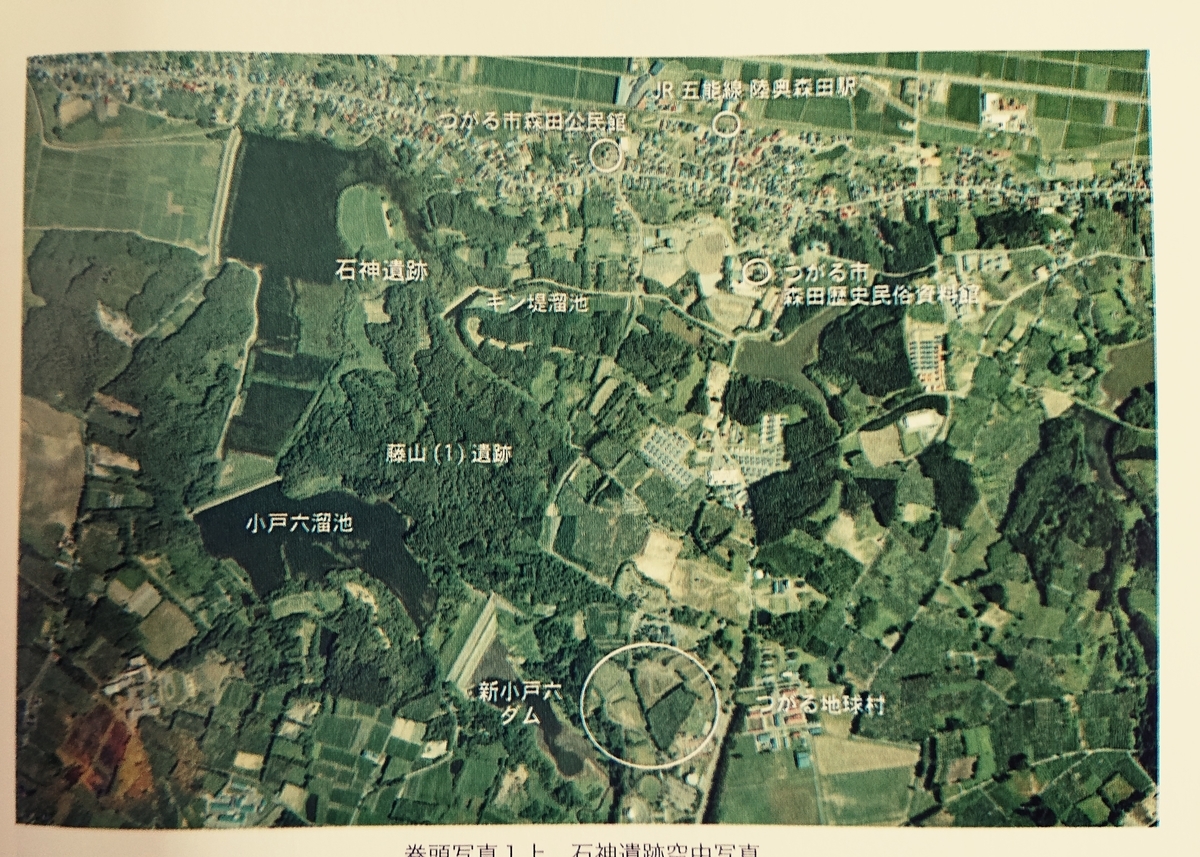

約5500~4500年前の『縄文前期中葉~中期』に造られたバケツのような形の #円筒土器。青森県を中心に南北海道から東北北部にかけて分布することから大きな文化圏が形成されていたと考えられています。#石神遺跡(つがる市森田町)#森田歴史民俗資料館

目次

本文

岩木山、岩木川、津軽平野

岩木川は白神山地を源流域として岩木山の麓を通り、津軽平野に流れ込みます。

火山性地層の岩木山の山域に降った雨が地面に染み込み、伏流水からたくさんの川となって岩木川に注ぎ込むことで、大量の土砂を運び平野をつくってきました。

こういった地域には、標高の高いところ(丘陵・台地)から低いところ(平野)に向かって、縄文各期から弥生以降の各時代の遺跡が連続して残されています。

森田歴史民俗資料館(開館日注意)

つがる市森田町森田月見野340−2、0173-26-2201、毎週水曜・土曜・日曜、各9時~16時開館。JR五能線森田駅から徒歩15分、弘南バス森田駅前停留所から徒歩10分)(2020年10月14日訪問)

*****

森田歴史民俗資料館では、資料館の西約1キロに位置する 石神遺跡 から出土した円筒土器や石器など219点(国重要文化財に指定)が収蔵・展示されています。

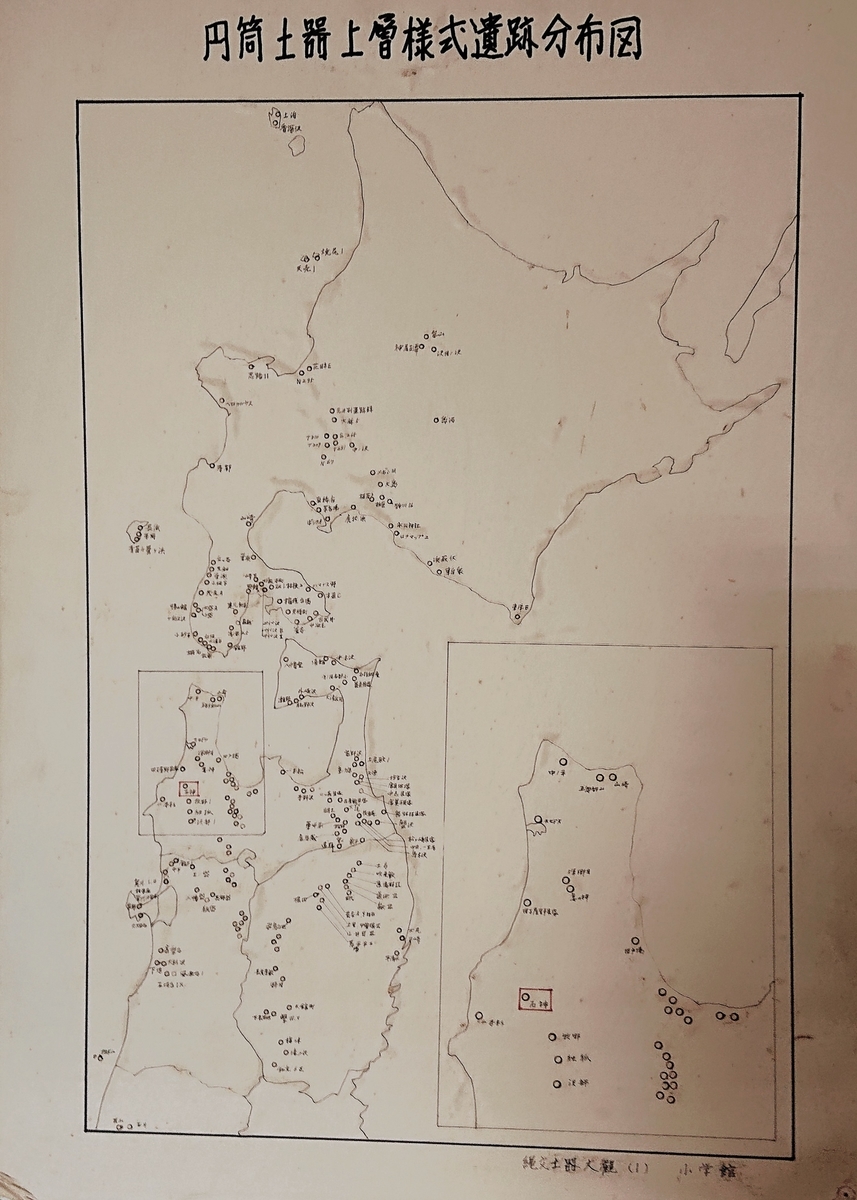

円筒土器の文化圏

約5500~4500年前の『縄文前期中葉~中期』に造られたバケツのような形の円筒土器。青森県を中心に南北海道から東北北部にかけて分布することから大きな文化圏が形成されていたと考えられています。

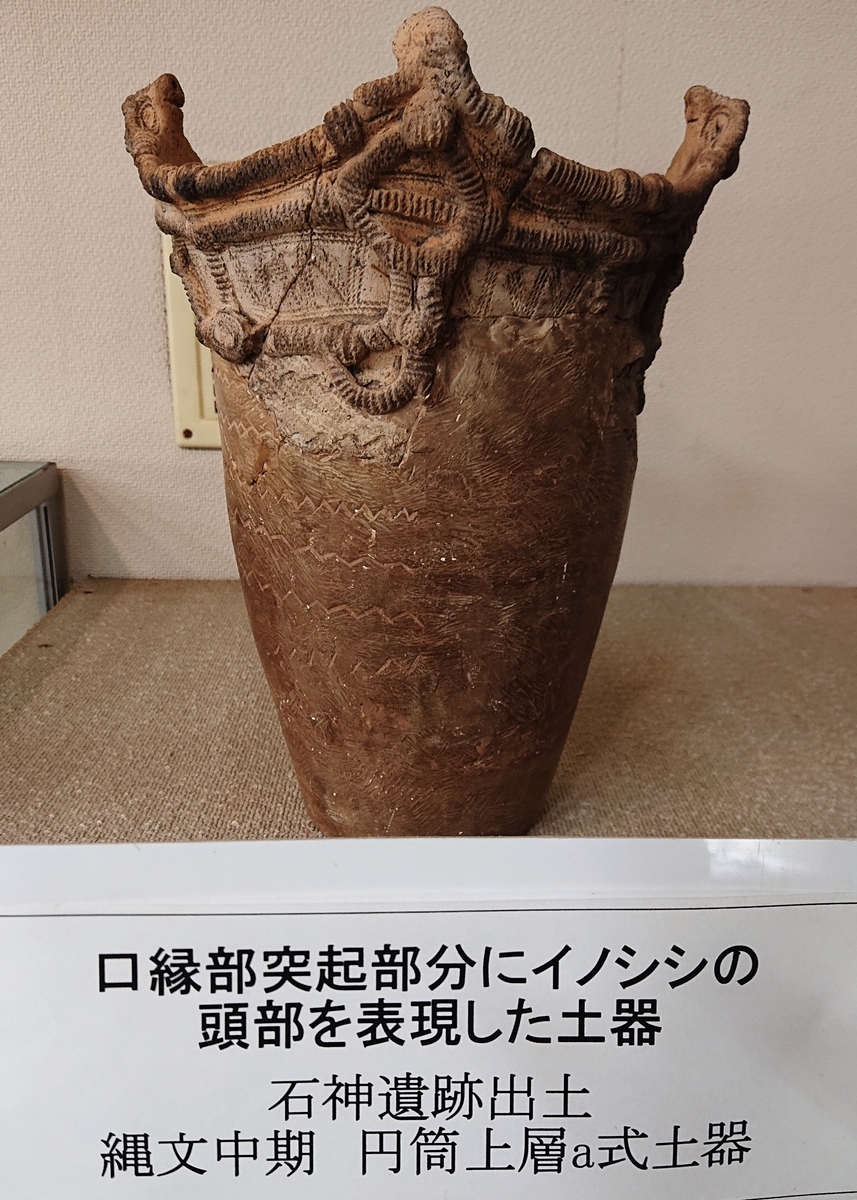

装飾が施された円筒土器(人面、イノシシの頭部)

石神遺跡の出土品では有名なものに「人面土器」の名で呼ばれるものがあります。縄文土器のひとつの特徴である上部(口縁)の4ケ所の突起部分に人面を模した装飾が付いたものです。

「人面」とは云われていますが、見え方は人それぞれ。さて何に見えるでしょうか。それにしてもこの細かな造作。土の芸術、職人技です。

装飾土器は縄文の女性が造ったと考える専門家もいます。

ムンクの叫びに似ています。

この円筒土器。説明パネルには「イノシシ」と書かれています。

上から見て、鼻の穴。なるほど~。でも、ブタといってもオカシクないような。。。

美しくて優しい、ほぼ完全対称のフォルム。ろくろのない時代の「作品」。古さを感じさせない造形のセンス、バランス感覚ですね。