はじめに

古代中国では天帝を象徴する #紫微星 を支える #三台星 という考え方があり、#伝教大師・#最澄 が仏教を学んだ #天台山 はその霊山と考えられました。三台星はどの星をさすのでしょうか。陰陽師・安倍晴明に繋がる土御門家に伝わっていた #格子月進図 で探してみました

目次

本文

唐の天台山

平安時代の遣唐使の同期生で終生のライバル、弘法大師・空海(真言宗の開祖)は長安、伝教大師・最澄(天台宗の開祖)は天台山で、それぞれの仏教を学びました。

最澄が学んだ天台山は、天帝を象徴する紫微星(しびせい)を支える 三台星 の真下にある山であるという伝説により、仏僧・道士・神仙がともに崇める霊山、修行場でした。

紫微星は北斗の星々(王朝)という説もありますが、実質的に北極星のことでしょう。

日本神話(古事記)で一番最初に登場する(あめのみなかのぬし)は、北極星であると考えられます。

三台星とは

さて 天帝を象徴する紫微星を支える三台星 とは、どの星のことをいうのでしょうか。

三ツ星っぽい名前ですので、オリオン座の三つ星をイメージしますが違います。

そもそも私たちが知っているギリシャ神話をベースにした西洋の星座では見つけることは難しいと思います。

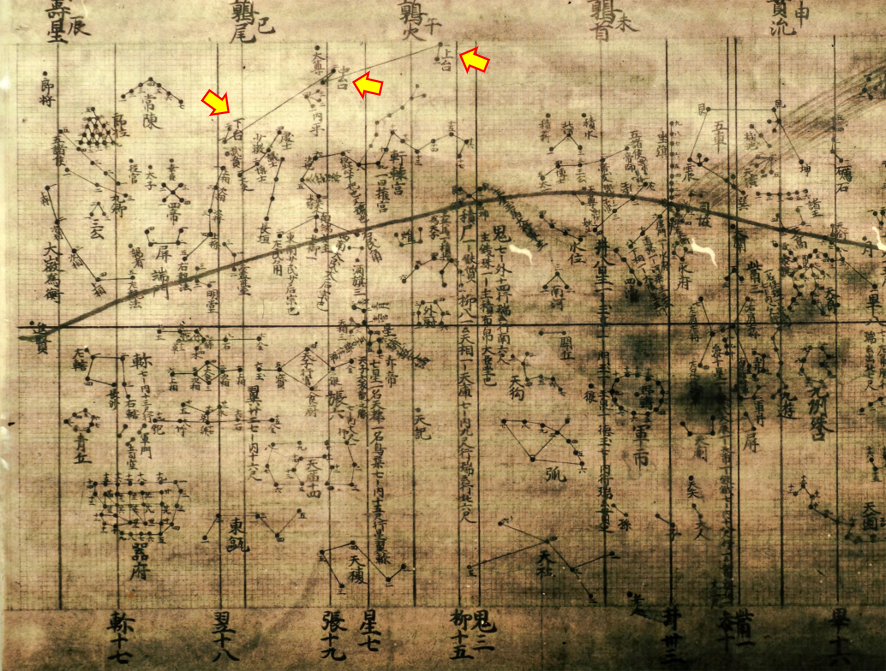

そこで格子月進図(こうしげっしんず)という古代日本で使用されていた星図をご覧ください。陰陽師・安倍晴明と繋がる、暦に携わる土御門家(つちみかどけ)に伝わっていた星図です。

月進図に矢印で描きこんでみましたが、三台とは『上台』『中台』『下台』という二ツ一組、合計六ツの星を指します。

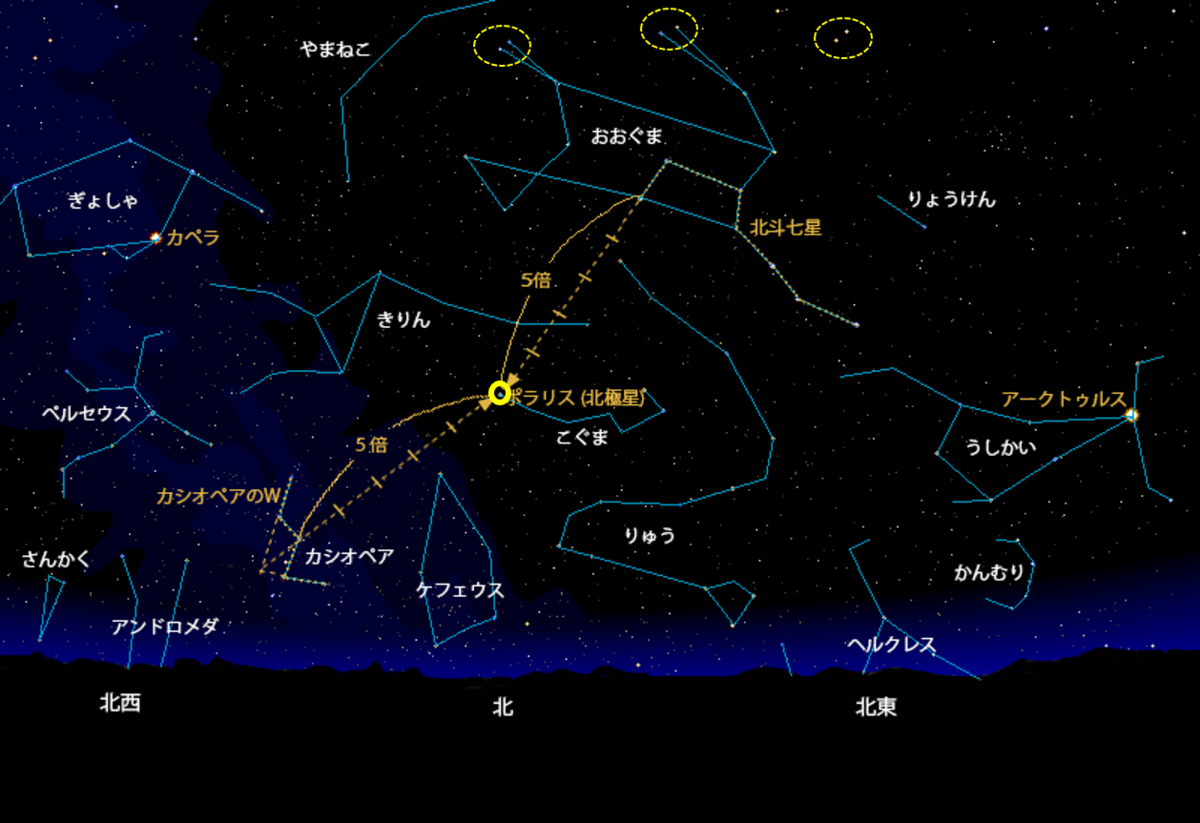

現在の星図では黄色い太い丸印が北極星ポラリス。三台星は点線の丸印で示したところです。北極星を探すときの目印にもなったことでしょう。

たしかに北極星の回りを車輪のようにグルグル駆けまわる位置にあります。

なお、天台宗の三諦章(さんたいしょう)は、上台・中台・下台を表していると思われます。

少し専門的になりますが、地球の自転軸はコマのように約25,800年をかけて一回転します(歳差運動)ので、 北極点 は正円上を移動します。

最澄が天台山で学んだ頃の北極点は、きりん座の長い首のあたりにありました。つまり、北極点はありましたが、明らかな北極星はなく、よって紫微星はひとつの星を指し示すのではなく、星々あるいはその領域だった可能性があるのです。

したがって日本神話の天之御中主神も 確かに存在はするけれども姿が見えない神 として崇められていたというわけ。

今から二千年後には、北極点はケフェウス座あたりに移動します。

ポチっとお願い

ポチっとお願い