京都 #下鴨神社(賀茂御祖神社、御祭神は玉依姫命・賀茂建角身命)。古代山背の弥生時代に賀茂の氏神として創建されました。出雲の #賀茂氏 の神器は #銅鐸。#糺の森 の祭祀場 #奈良殿神地(#舩島)で厳かに鳴らされていました

目次

本文

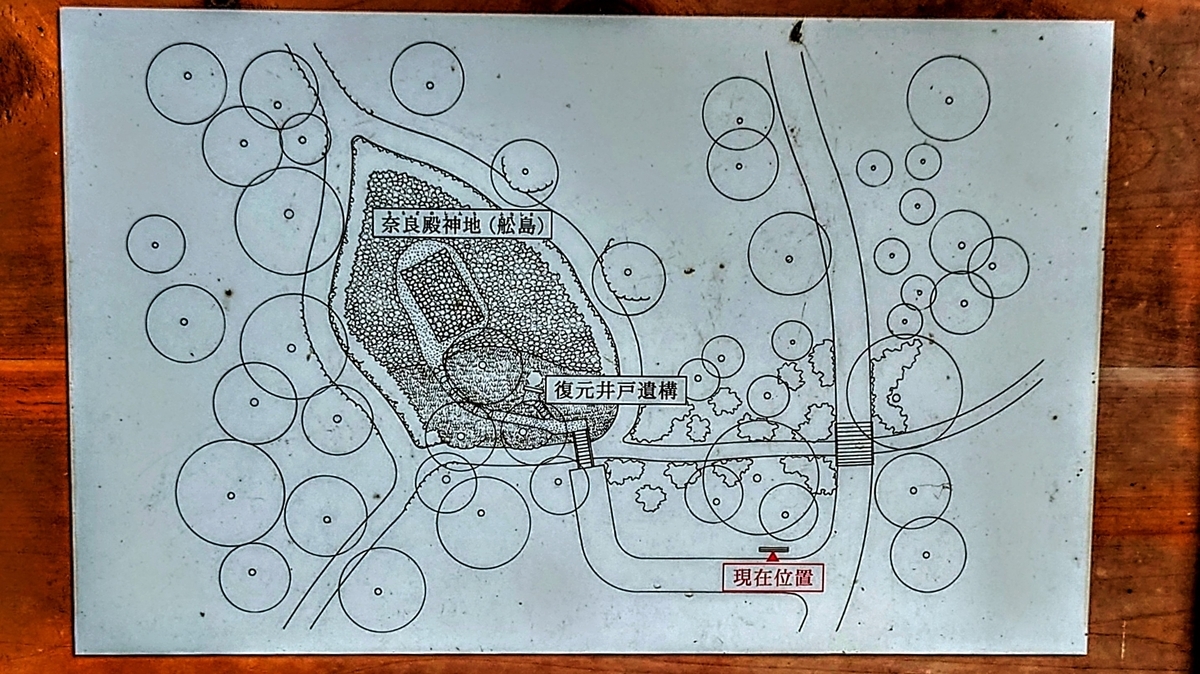

奈良殿神地(ならどののかみのにわ)舩島(ふなしま)

下鴨神社、糺の森(ただすのもり)を進むと、目が醒めるような朱い楼門。

楼門手前の杜の中に、奈良殿神地(ならどののかみのにわ)舩島(ふなしま)があります。

船型の周囲を、糺の森の水の流れが取り囲んだ「シマ」になっていて、古い水の祭祀場らしい、神なびた雰囲気が漂っています。

周囲東西18m先、南北25m、高さ1.6mの小島である。島の東西を流れるのは、みたらし池からの湧水、南側は泉川からの支流、二つの流れが合流する所で、常に清浄であるようととのえられており、水ぎわの祭祀場として理想的な場所となっている。本宮祭神が天鳥舩(あまのとりふね)に乗り降臨されたとの神話伝承 があり、島の形状が舩(ふね)に似ているところから「舩島」と呼ばれる。島の成立は古く〇〇時代にほぼ今のような形状をしていたことが発掘調査によって確認された。また周囲から平安時代後期の土器がたくさん出土したほか、西対岸からは 烏縄手、からすのなわて と称する細長い参道が発掘された。神地中南部からは、石組の井戸が発見された。古代は木枠の井戸でったのを江戸時代に造り替えたとも考えられる。当神社では「続日本後紀」承和3年(836)丙辰、旱(ひでり)による雨乞いのため、朝廷より使いを遣わし奉幣された記録があり、以降、たびたび雨乞いの祭祀が行われている。この井戸では江戸時代に雨乞いの祭祀が行われたことが史料より明らかになっている。

賀茂氏の水の祭祀場で「奈良殿」という古名から、ここで出雲の神器・銅鐸(どうたく)を「鳴ら」していたのかもと想像しています。

湧水の湿地を好むヤブミョウガの花が静かに咲き乱れる様子は神秘的ですらあります。

奈良殿神地 舩島 への参道を「烏の縄手、からすのなわて」と言います。

下鴨神社の銅鐸

下鴨神社にも銅鐸があったのではと考え、調べていましたら、歴史家・梅原猛氏(1925〜2019)の「葬られた出雲王朝−古代出雲の謎を解く、2010年」(文庫本あり)という著作に、そのような記述があることを知り、

以前持っていたのですが引っ越しで処分してしまい、あらためて買うのも何だかシャクだし、図書館で読もうと考えて数年が経っていました😅

そんな折に、奈良ソムリエのクマ子さん(id:xnorico/Xアカウント @xkumaco)とXでやり取りさせていただく機会があり、彼女が同書を読み始めるというので「下鴨神社の銅鐸」のことが書かれたページを教えてくださるようお願いいたしました。

こころよくお受け頂いたうえに、該当ページの写真まで送って下さいました。

クマ子さん、誠にありがとうございます!🙆m( )m

ちなみにクマ子さんはただ今、室生寺あたりを丹念に調べているらしく…チラッと書籍が映ってますね😀

「最近、下鴨神社の宮司、新木直人氏から聞いた話であるが、下鴨神社にも銅鐸があり、重要な神事、例えば葵祭の神事を行う時には、この鐸を鳴らすというのである。銅鐸を鳴らさないと神事は始まらない。このような風習は他の神社にはないが、もともと出雲の加茂の出身ではないかと思われるカモ氏が祀る下鴨神社には、あるいは古い出雲の祭の名残があるのかも知れない。下鴨神社は昔からこの銅鐸を大事にしてきたという。」