見頃には少し早かったですが #貴船神社 に #紅葉狩り。御神木 #桂の木 を見上げていると大地から噴き出す #龍神さん の力強いエネルギーを感じます。当社は #絵馬発祥の古社 でもあります #双葉葵 #龍神信仰

目次

本文

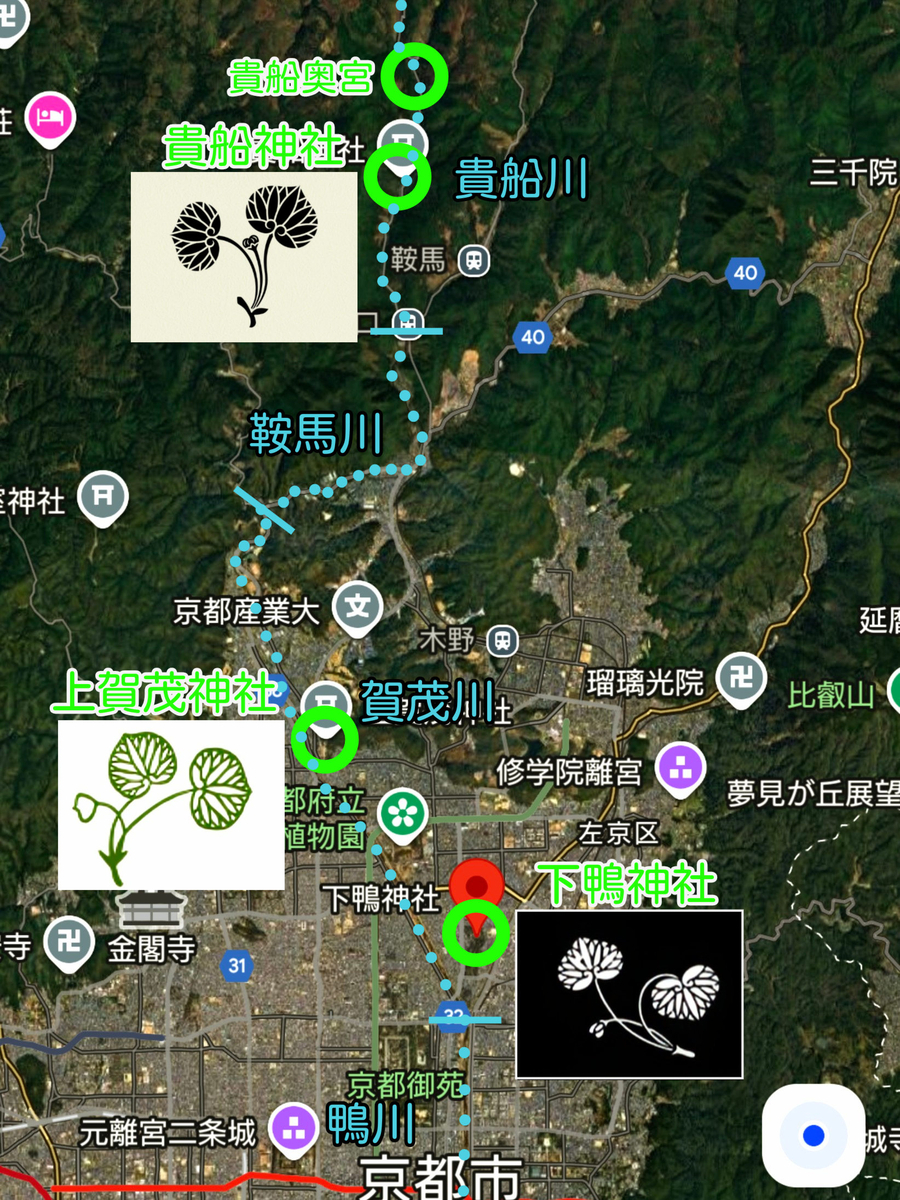

川の流れが繋ぐ双葉葵の御神紋

稲作弥生時代以来、日本人は川の流れを龍にたとえ、龍神(龗、おかみ)を水や雨を司る神として信仰してきました。

貴船神社−上賀茂(賀茂別雷)神社−下鴨(賀茂御祖)神社。

双葉葵(ふたばあおい)を御神紋とする古社は、ひとつの水の流れ…一体の龍神の背骨に沿って並んでいます。

ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの「名」にあらず

貴船神社の前を流れる貴船川は、合流地点から鞍馬川、賀茂川になり、さらに京都の中心部で鴨川に名を変え、最後は淀川になります。

下鴨神社の神官の家系に生まれた鴨長明は「ゆく河の流れは絶えずして、しかももとの水にあらず」と方丈記を書き始めましたが、

この河(龍神)の流れは、もとの「名」を変えながら京都の街を下ってゆきます。

貴船奥宮の標高は340m、貴船神社300m、上賀茂神社90m、下鴨神社60m。

京都は「南北に大きな斜面の上にひろがる都」という認識は、平安京に始まる「水の信仰(龍神信仰)」と歴史を理解する上で大切なポイントとなります

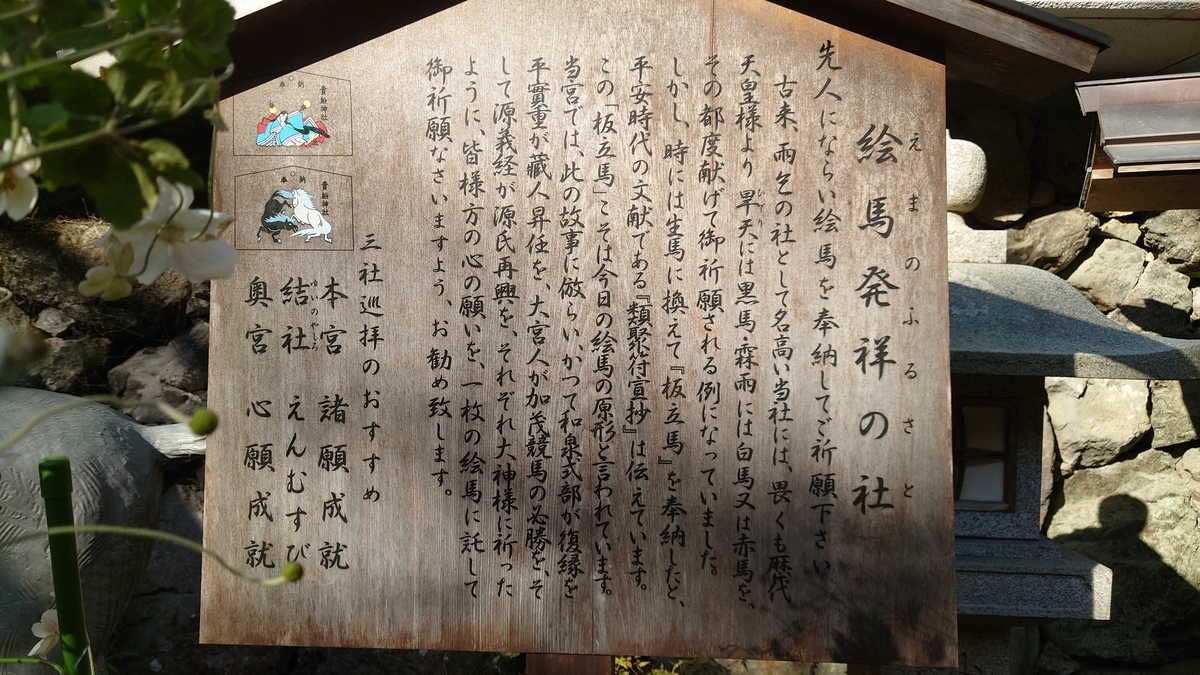

干ばつの黒馬、長雨の白馬

龍神は、時に隠れたり暴れたりします。

干ばつでは雨を祈り(祈雨、きう)、氾濫洪水では雨が止むことを祈ってきました(止雨、しう)。

祈雨止雨の祈りで黒馬・白馬を奉納するという飛鳥時代(飛鳥京)に始まった様式は、平安時代に絵馬が奉納される形に変わりました。

このあたりは「無用な殺生(肉食)」を禁じた仏教の影響によるものでしょう。

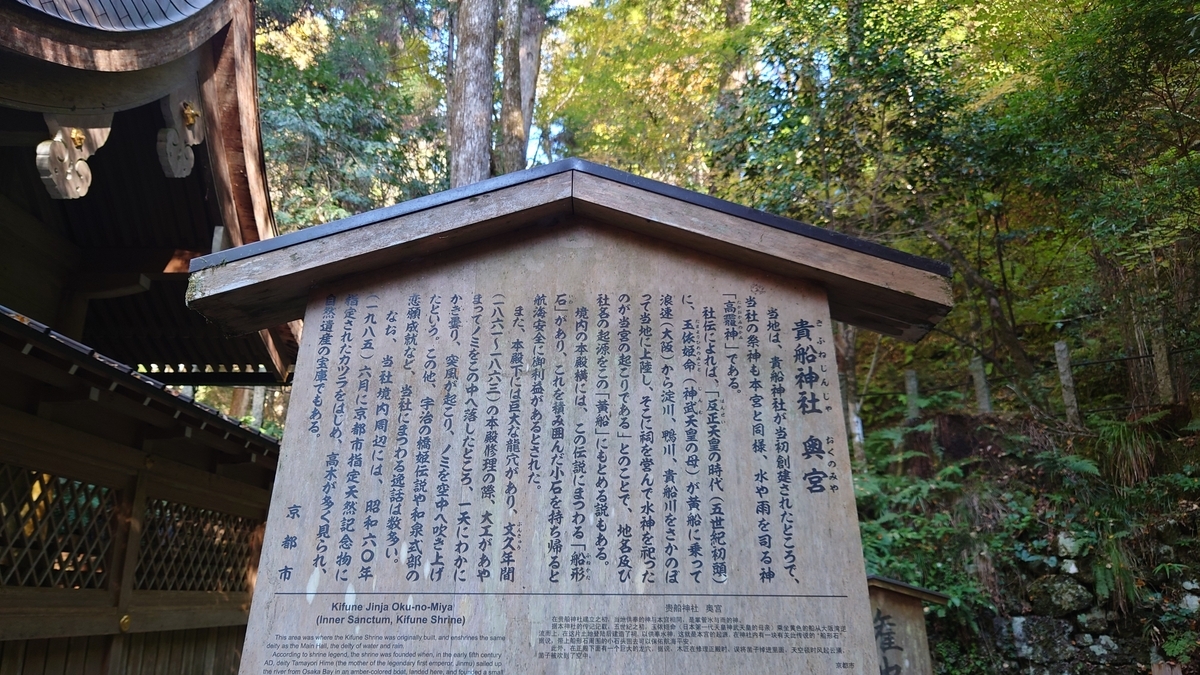

「きふね」の由来

貴船という名の由来については、主に次の二つがあります。

- 龍穴があると云われる奥宮の「黄船」石を由来とする奥宮の由緒説

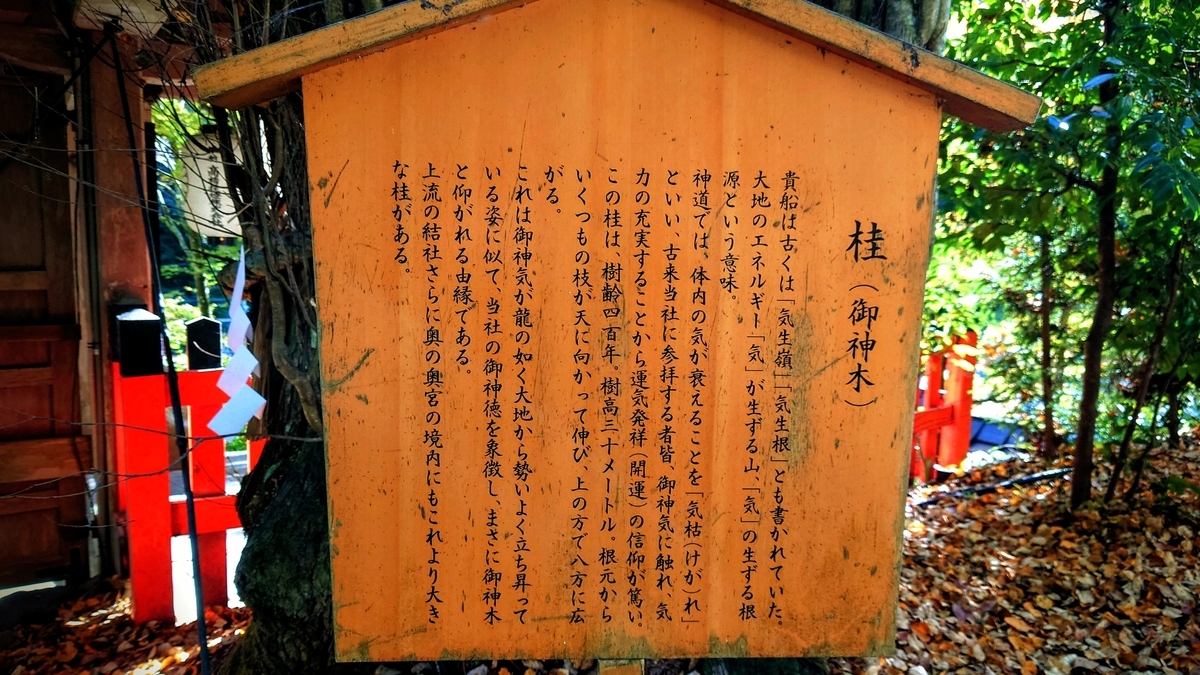

- 気生嶺・気生根とも書きますが「大地のエネルギーが生ずる根源の地」であることを由来とする説

どちらも貴船の発祥を考える上で重要なお話ですね。

御神木の桂を見上げていると、大地から噴き出すエネルギー、

龍神が大地から立ち上がるような力強さを感じますね。

ちなみに下鴨・上賀茂の斎王代(さいおうだい、葵祭の主役)は行列の際に、御神紋・葵の葉に似た桂の葉(ハート形)を身につけます。