古代妄想レベル:★★★=MAX ★★=MEDIUM ★=MIN or A LITTLE

前回記事(玉祖神社)

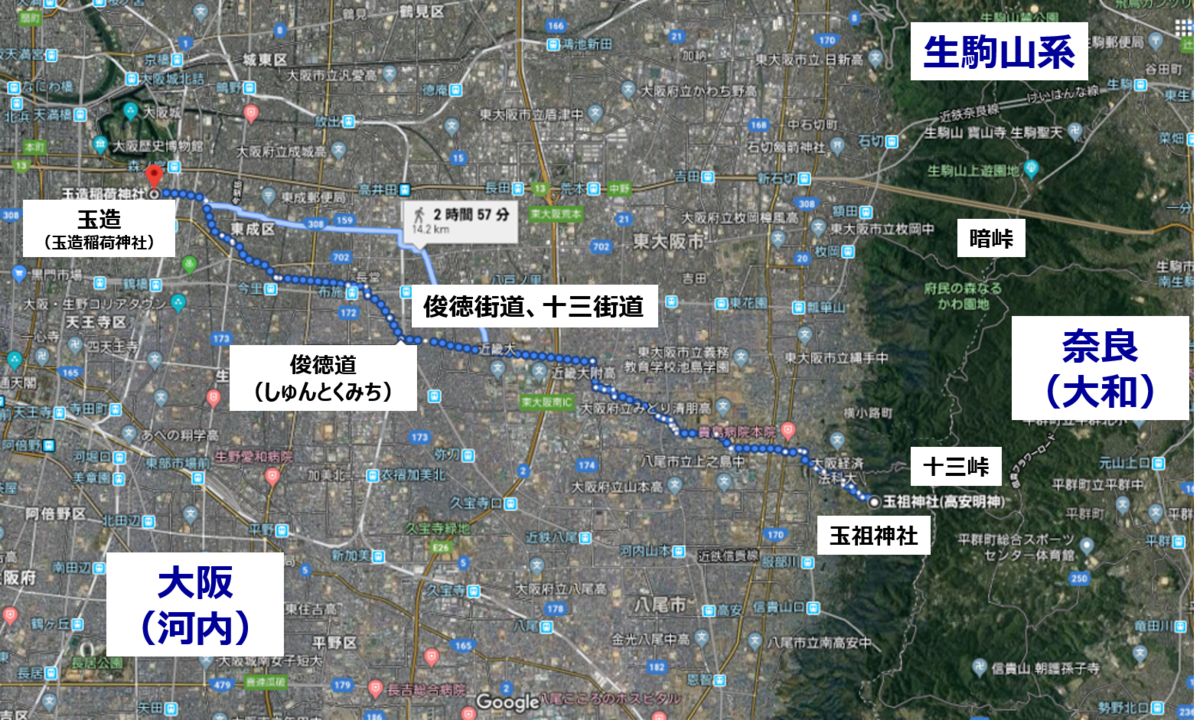

玉祖神社は八尾市神立(こうだち)の山腹に鎮座し、境内から見下ろす周辺で確認されている前方後円墳は4つ。

中でも心合寺山古墳(しおんじやま、八尾市大竹)は航空地図でもはっきりと形がわかる全長160メートルの5世紀初頭(西暦400年頃)の大きな前方後円墳。

心合寺山のほか、西ノ山・花岡山・向山(むかいやま)などは、まとめて「楽音寺・大竹古墳群」に含まれる(ほかに中ノ谷・鏡塚など)

前方後円墳をモノノベ様式と見れば、勾玉を信仰の対象とする玉祖神社とあわせて、一帯は物部氏の勢力圏であったと推察できる。

なお、前方後円墳は、クニのサカイ(際、サイ・キワ)に造営されるため、水越の集落(遺跡)は「クニの中」に位置する。円よりも大きな規模だったかも知れない。

都夫久美神社(河内・高安郡の式内社、物部祖神が御祭神)

今回は、古墳には寄らず、エリア案内板に名前が見えた麓の都夫久美(つぶくみ)神社址(八尾市水越)に向かった。

址にはなっているが、新しい社殿が建てられていた。

石板には、都夫久美神社は西隣の水越遺跡とセットで、物部氏との関連が推定されることが書かれている。

八尾市観光データベースには「明治40年に神社統合で玉祖神社へ移され、旧社殿は佐麻多度神社の境内末社・天満宮本殿として移築、その後昭和49年10月、65年ぶりに社殿を新築、復興し、ご神体も玉祖神社から帰った。この神社にも力石が2つ残っている。」とある。

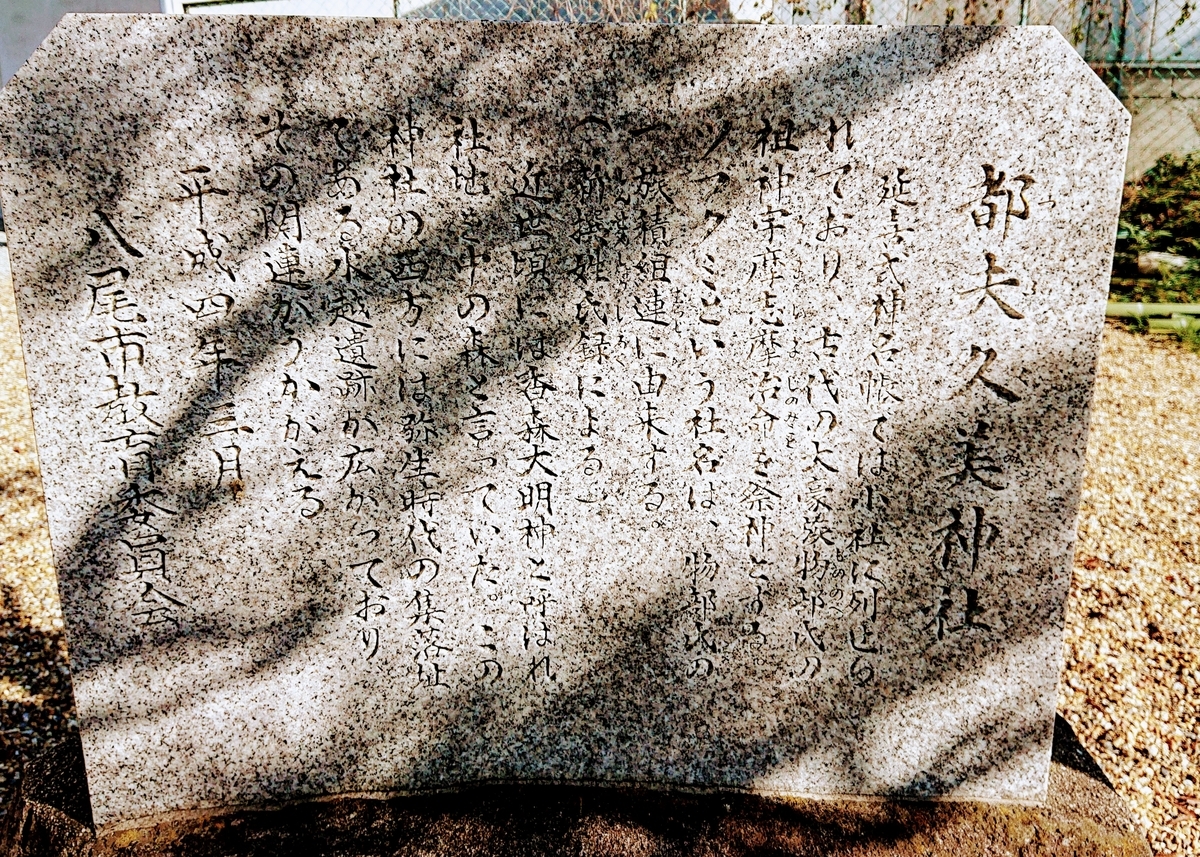

都夫久美神社・石板(文字起こし)

延喜式神名帳では小社に列せられており、古代の大豪族物部氏の祖神 宇摩志摩治命(うましまじのみこと)を祭神とする。ツブクミという社名は、物部氏の一族積組連(つぶくみむらじ)に由来する(新撰姓氏録による)

近世頃には香森大明神と呼ばれ、社地を中の森と言っていた。この神社の西方には弥生時代の集落址である 水越遺跡 が広がっており、その関連がうかがえる。平成四年三月 八尾市教育委員会

水越遺跡あたり(八尾市水越)

八尾市立歴史民俗資料館のパネルには「弥生集落」の表示や展示はなく、境内の石板で弥生集落の存在を知った。

糸魚川・縄文~弥生時代の長者ヶ原遺跡、また、佐渡・新穂玉作遺跡群では、分業(専門化)が進むとともに、加工・仕上げ工程ごとの集落が形成されており、水越あたりはおそらく、そのような性格の集落のひとつであったと考える。

水越遺跡あたりは住宅地の空き地のような所で、域内には柵や案内板などもなかったので「この辺り」ということで撮影。

また本記事を書いている段階で「水越遺跡」の情報や資料に触れておらず、物部氏領地のヒスイ加工集落は仮説(★)として書いた。