はじめに

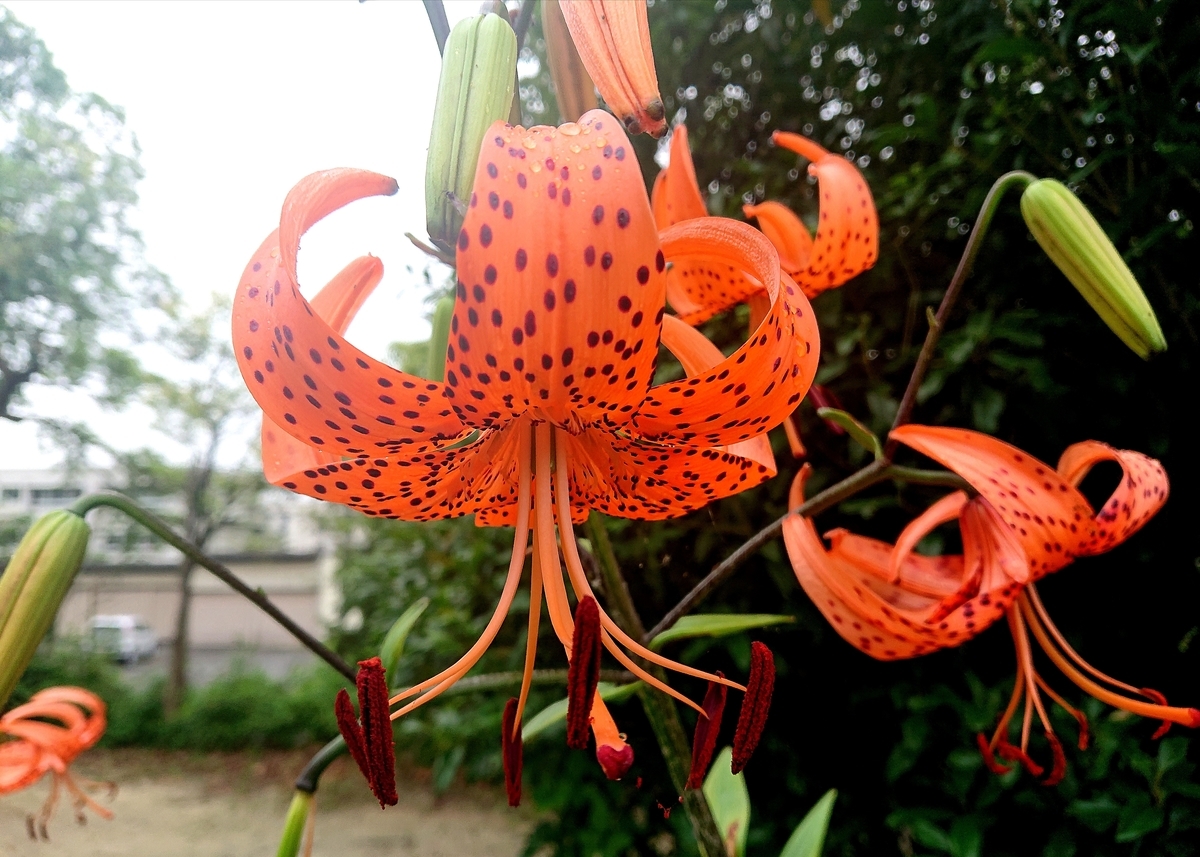

機物神社 本殿横に #カジノキ(梶の木)。平安時代に、葉に墨で詩歌を書いて織女星と牽牛星を祭ったことが #七夕 #短冊 の起源。古くはカジの繊維で衣を織りました #織姫 #栲機千々比売 #天棚機比売 #オニユリ

目次

本文

カジノキに架けられた説明札)カジノキは神聖な樹木のひとつ で、古代より神木として神社の境内などに植えられ神事に用いる供物の敷物に使われました。平安時代には七夕(乞巧奠、きっこうでん)に、カジの葉に墨で詩歌を書いて二星(織女星・牽牛星)を祭った といわれます。七夕には願い事を書いて短冊の代わりとして用いられました。タラヨウ(ハガキの木)とともに当神社のシンボルとなっております

三又に分かれた葉っぱのカタチは末広がり(子孫繁栄)で縁起がよさそう。それにしても不思議な自然のデザインですね。

カジの葉に墨で詩歌を書く平安時代の祭事が、七夕の短冊になったようです。

カジノキは諏訪大社の御神紋でもあります。

タラヨウの木は、葉っぱの裏をひっかくように書くと、文字が浮き出て『ハガキの木』と言われますが(なんということでしょう!)撮り忘れました。お手数ですが検索で調べてください。

織姫の手仕事。機織りとカジノキ

織姫のモデルになった機物神社の御祭神は天棚機比売大神(あまのたなばたひめおおかみ)と栲機千々比売命大神(たくはたちちひめおおかみ)の二柱。

栲機千々比売命の 栲(たえ)はカジノキの繊維で織った布のこと。

カジノキはコウゾに近い仲間で、神衣(カミソ、カムミソ)がコウゾ(楮)*1の語源になったという説もあります。

つまり古い時代には区別されず、カジノキもコウゾと称されていたと考えられます。

コウゾは紙漉き和紙の原料としてもよく知られていますね。

栲(たえ)の糸を機織りして美しい衣(たえ)をつくる -栲機千々比売命- 神代(かみよ)の姫様の手仕事が、以来、この国の姫たちの伝統になりました。

(養蚕-和衣(にぎたえ)-小手姫伝説(福島県川俣町)。飛鳥時代。崇峻天皇の后・蜂子皇子(出羽三山の能除大師)の母上)

歴史を紡ぐ機織りの系譜が、姫様たちの「織姫」の物語となり、母であり妻であり娘である数々の織姫の想いや祈りが、天棚機比売(あまのたなばたひめ)として神格化されたのかも知れませんね。

*1:葉っぱにはカジノキの葉と同じく切れ込みがあり三又状のものと、切れ込みがないものがあります

ポチっとお願い

ポチっとお願い