はじめに

祇園祭 #山鉾 はそれぞれに由緒(縁起)を持ちます。#鈴鹿山 は東海道の難所・伊勢国 #鈴鹿権現 の伝説。御神体 #瀬織津姫神 は金の烏帽子(えぼし)をかぶり左手に長刀(なぎなた)右手に中啓(ちゅうけい)を握ります。#ちまき #祓い

目次

本文

謎の多い瀬織津姫(せおりつひめ)

名前をよく聞きますが、謎の多い瀬織津姫(せおりつひめ)。

記紀*1にはなく、飛鳥~奈良時代に成立した中臣の大祓詞(おおはらえのことば)に登場する女神様。(Wiki)

大祓詞では、祓戸(はらえど)四神*2の一柱として「(葦原中津国の)もろもろの禍事、罪、穢れを川から海へ流す」神格とされています。(Wiki)

ゆえに水神・瀧神、川の神、あるいは海の神(九州)とされたりしますが、一説には天照大神(アマテラス)の荒御魂つまりアマテラスと同一神とする捉え方もありますが詳しい正体は不明です。

御祭神とする神社は全国に多数存在し、汎日本的な信仰の対象であったといえるでしょう。

祇園祭(祇園御霊会)の各山鉾は、それぞれが神社仏閣と同じような由緒(縁起)を持つのですが、そのうちのひとつ、鈴鹿山は伊勢国の国境・鈴鹿山の鈴鹿権現の伝承を伝えています。

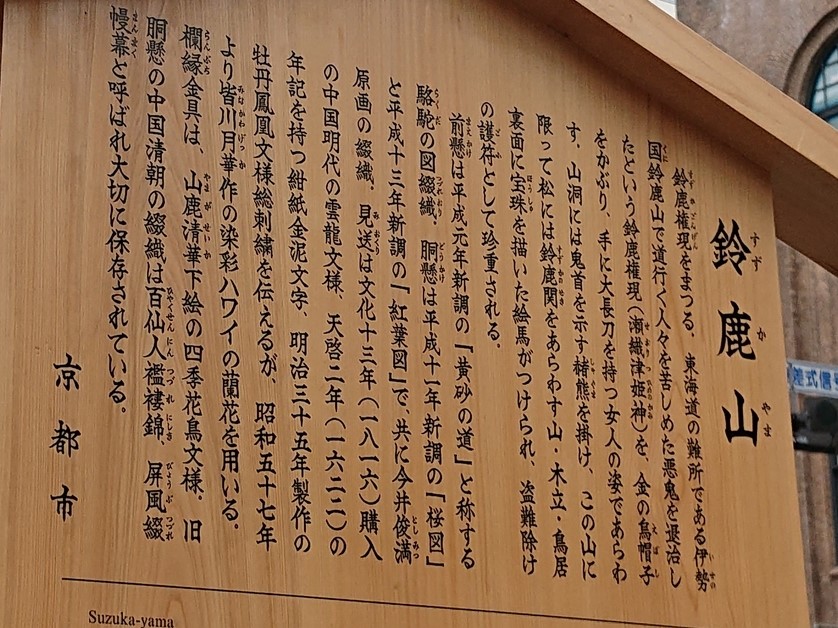

鈴鹿山。文字起こし、途中まで)鈴鹿権現をまつる、東海道の難所である伊勢国鈴鹿山で道行く人々を苦しめた悪鬼を退治したという 鈴鹿権現(瀬織津姫神) を、金の烏帽子(えぼし)をかぶり手に大長刀を持つ女人の姿であらわす。山洞には鬼首を示す赭熊(しゃぐま)*3を掛け、この山に限って松には鈴鹿関をあらわす山・木立・鳥居裏面に宝珠を描いた絵馬がつけられ、盗難除けの護符として珍重される(以下省略)

鈴鹿山の御神体・鈴鹿権現(瀬織津姫神)は、金の烏帽子(えぼし)をかぶり、左手に長刀(なぎなた)、右手に中啓(ちゅうけい)を握ります。

中啓とは、末広がりの、いわゆる、扇子の骨だけのような形をした神具(仏具)です。

瀬織津姫神が持つということは、長刀も中啓も『祓い』の意味と考えるべきでしょう。

長刀は薙ぎはらう もの。

中啓はおそらく荒神箒(こうじんほうき)に似た ハバキ が起源で、もともとは助産の道具として、出産後の蟹(かに、胎盤)をはらう ものが、後の時代に、身を清め祓う神具(仏具)になったものと考えられます。

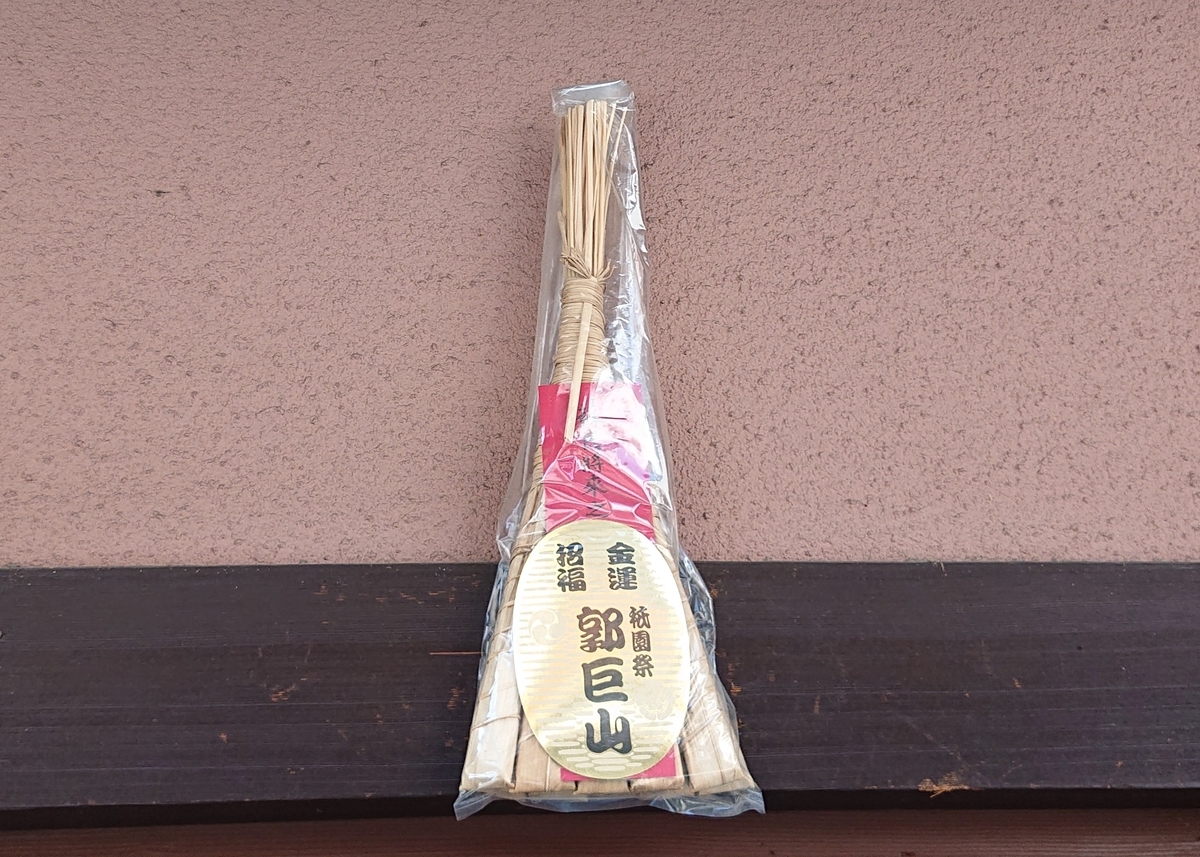

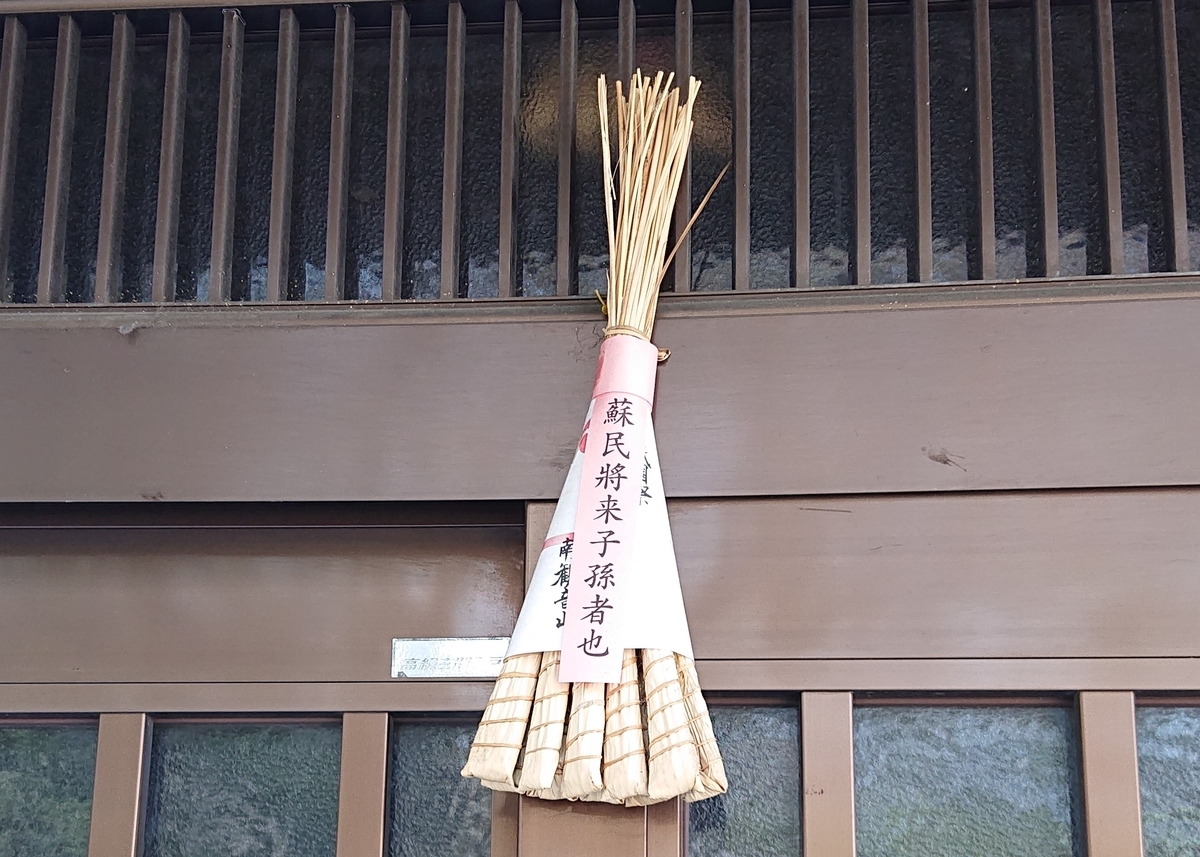

それぞれの山鉾では ちまき(粽) を授与し、京都の人は一年の無病息災のお守りとして玄関に飾る習慣があります。

中啓や荒神箒を考えあわせれば、ちまきが 祓いのカタチ(ハバキ) であることが想像できます。

玄関を出入りするごとに、家人に取り付いた魔を祓い、身を清めて家に入る。。。

家の玄関を、外と内を分ける『際、さい』と考えれば、ちまきも古いサイノカミ信仰のこん跡かも知れません。

鈴鹿山(過去記事)

今年の春に、瀬織津姫を御祭神とする鈴鹿峠麓(伊勢国側)の片山神社と、国境の鏡岩を回ってきました。

祇園祭・鈴鹿山の伝承では、坂上田村麻呂(さかのうえたむらまろ)の伝説(田村語り、室町時代に成立)が抜けています。

ただ、鈴鹿山の瀬織津姫が烏帽子をかぶっていること(男性的、道祖神的 な強さの象徴、神格化された田村麻呂公の霊力)と関係がありそうです。いずれ整理して紹介したいと思います。

ポチっとお願い

ポチっとお願い