今週のお題「鬼」

はじめに

大出 #早池峰神社 の剣の切っ先が立った法輪が #九曜紋 を囲むデザインは #平安京 に似た #鬼は外福は内 的な #サイノカミ信仰 をあらわしているように考えます。サイを守るのが #祓いの女神 #瀬織津姫 #遠野ライン。オマケ話 #和布刈神社

目次

本文

遠野ラインの秘密

【前半記事】

次の1枚は、遠野の大出早池峰神社の御本殿近く。御神紋に描かれた剣が立てられています。

早池峰神社の奥宮は、ここから直線距離で約10キロ北方の早池峰山頂に鎮座しますが、山頂付近には、このような剣が大小、多数立てられています。

次の二枚は、遠野の南・伊豆神社の御本殿。板壁に多数の剣型が奉納されています。

昨秋、たった2日間ですが、遠野の神社巡りで、剣に遭遇したのはこの二社と荒川駒形神社(御神紋は九曜紋)でした。

リンク先(神遣神社)で紹介していますが、遠野盆地の中心軸をつくる二社の南北関係は、遠野三女神の 遠野創生神話 にも関連し、実に興味深いものがあります。

そして瀬織津姫を御祭神とする神社(早池峰山頂の奥宮-大出早池峰神社-伊豆神社)が南北に並び、いずれも剣を立てています。

祓いの女神・瀬織津姫が、南北で遠野のサイに立ちはだかり、里山と町を守る図式です。

あらためて『遠野』を考えてみる

遠野は交通の要衝となる盆地で、『山』に囲まれ、山あいを街道が通って『里』、中心の『町』という空間的な構図は、平安京に似ており、「鬼は外・福は内」的なサイノカミ信仰が定着しやすい地勢であるとも言えます。

例えば、遠野市中心から、東の山あいの駒木には「妻ノ神」地名が残っています。

瀬織津姫は、祇園祭鈴鹿山のスガタ(前回)のように、刀剣と中啓を持って、外敵や災厄を掃(はら)い、豊かな生活をもたらすものを祓(はら)い入れる道祖神・サルタヒコ的な神格として、遠野、いや東北地方全域に定着したのではないでしょうか。

そうであれば、大出早池峰神社の御神紋-剣を立てた法輪(仏教の教え)の中に九曜紋(古神道。サイノカミ的な方位紋)-の解釈が成り立つように思います。

平安時代、没後サルタヒコと習合した坂上田村麻呂公の蝦夷征夷を始め、サルタヒコを神猿に変えた比叡山天台の慈覚大師・円仁の到来、さらには馬・絹・鉄などを介した都との交わりの中で、思想・文化・信仰が衝突しながら、複雑に絡み合ってゆきます。

そのようなメルティングポットのある種の浄化抽出作用を通じて、人々の心の中に、異界譚の遠野伝承として深く残されたのかも知れません。

例えば、遠野のオシラサマ伝承(馬と娘の婚姻譚)は、蝦夷と呼ばれた人々の生活に、都から新しい生活の糧として、馬と絹と鉄がもたらされた歴史の中で、娘世代(太子仏教)と親世代(古神道)の衝突と社会的なストレスを描いた物語と読み解くことができます。

アラハバキ解・汎日本古代信仰の謎に迫る|26)オシラサマの信仰・考|NOVEL DAYS

また、盆地特有のサイノカミ信仰をベースとした異界譚は、平安京の鬼や鵺(ぬえ)伝説、さらには菅原道真公の怨霊信仰などと同根(鬼やモノノケなどの災いは外からやって来る。霊的に守る仕組みを備える)と考えてもよいのではないでしょうか。

(いったん遠野考察は終わり。九曜紋・考は続きます。ここからが本題です😀)

【オマケ&備忘録】和布刈神社の由緒【アマテラスと瀬織津姫】

楓屋さん (id:kaedeya)からのなるほど!情報。【御礼】誠にかたじけのうござります。

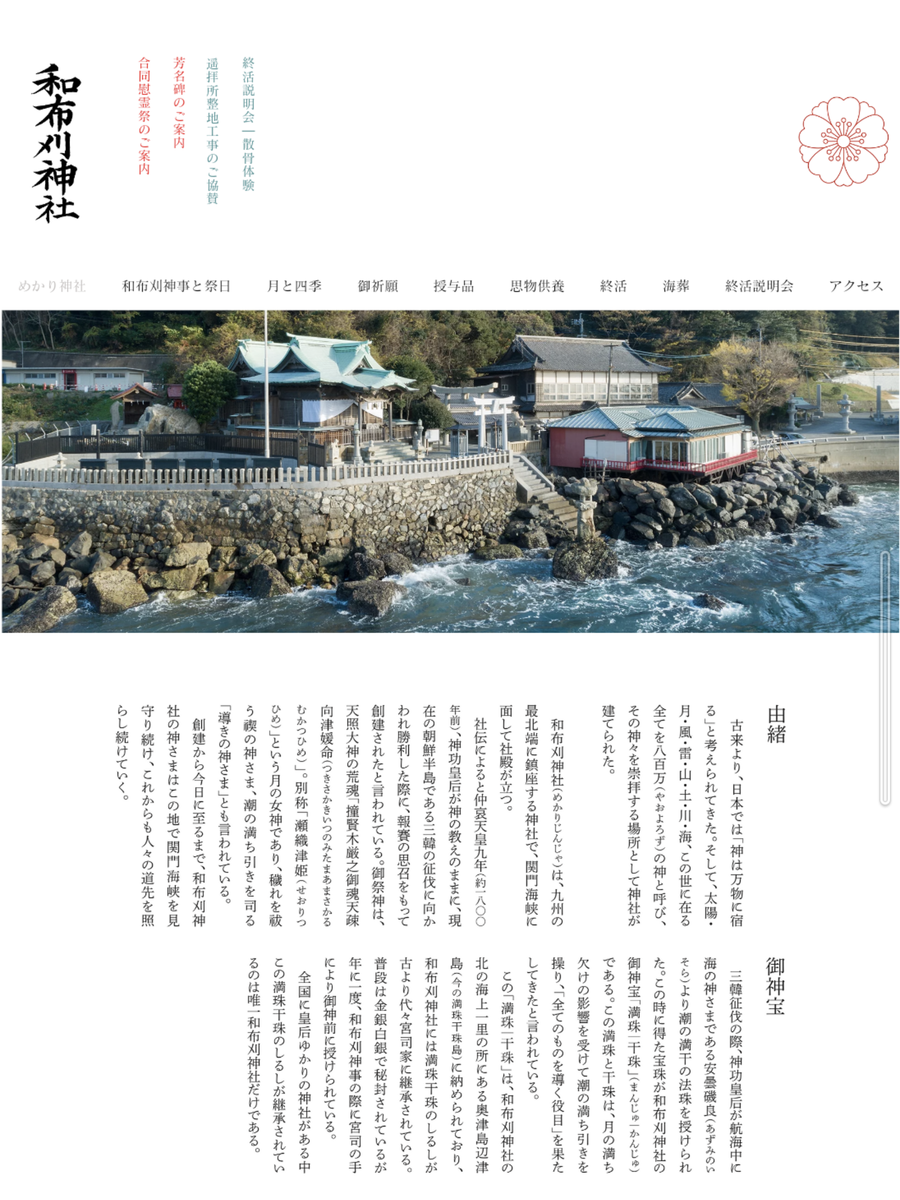

和布刈神社(関門海峡、門司側)(和布とはワカメの意味だそうです)

主祭神の撞賢木厳之御魂天疎向津媛命(つきさかきいつのみたまあまさかるむかつひめ)は天照大神の荒魂。別称が 瀬織津姫

前回、瀬織津姫を天照の祖型神(荒魂)として挙げていた風琳堂主人の指摘に合ってますね。

抜粋)瀬織津姫は潮の満ち引きを司る。御神宝は 安曇磯良(あどのいそら)*1 より授けられた 満珠干珠。月の満ち欠けを潮の満ち引きで操る。

そこからの瀬織津姫(天照の荒魂*2)が月の女神かぁ!太陽神・アマテラスのもうひとつの側面が月神!。

ここでも風琳堂主人の指摘が合っている。謎だった瀬織津姫のピースが一気に繋がった感じです🤩

考えれば、空や大地を照らすのは太陽も月もですもんね。アマテラスの意味を両方で考えていなかったのは完全なる盲点でした。

ポチっとお願い

ポチっとお願い