はじめに

遠野 大出の #早池峰神社 で見かけた剣の切っ先を並べて立てた輪宝(#転法輪)の中に #九曜紋 が納められたデザイン。御祭神の #瀬織津姫 とともに #遠野 と #平安京 を繋ぐ「点」でしょうか。#風琳堂主人 #鈴鹿御前 #坂上田村麻呂 #遠野三女神

目次

本文

遠野・大出早池峰神社の御神紋

九曜紋・考(2)で、聖徳太子の転法輪が、平安京で交通安全(方位)のおまじないの九曜紋に変化したのではないかと紹介しましたが、お参りした神社で貴重なミックスタイプがありました。(私が今まで見たのはこの一例のみ)

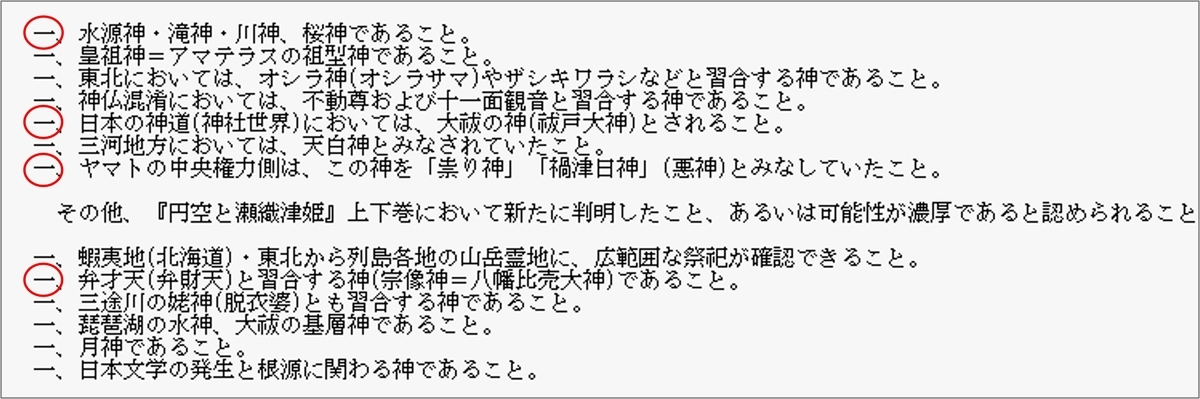

遠野の大出早池峰神社*1(御祭神: 早池峰大権現/瀬織津姫とされる)の御神紋は、剣の切っ先を並べて立てた輪宝(転法輪)の中に九曜が納められたデザイン

(玄松子さんのブログでは剣九曜と紹介されています)

*****

遠野・大出の早池峰神社は、御祭神とされる瀬織津姫(祓いの女神)はもちろん、京都の祇園祭と共通する神輿洗い神事が行われたりしており、謎めいています。

当ブログで紹介した中で、瀬織津姫を御祭神とする神社は、①京都・下鴨神社の御手洗社、②同・上賀茂神社の摂社・藤木社、③三重県鈴鹿の片山神社、④遠野・大出早池峰神社、⑤遠野・伊豆神社。神社ではないですが、⑥京都祇園祭の鈴鹿山の御神体です。

瀬織津姫については、遠野の三女神伝承をテーマにして、風琳堂主人*2ブログで、優れて考察されていますので、よかったら、リンク先をご覧ください。

風琳堂主人が挙げた神格リストに、開物の見解を加えるとするなら、祇園祭の鈴鹿山・御神体のスガタです。

● 左手の薙刀(大長刀、なぎなた)、右手の中啓(ちゅうけい)、そして金の烏帽子

中啓とは竹ホウキのカタチをした宗教的な祓いの道具。京都祇園祭で頒布され、一年間の無病息災を願って玄関の軒先に飾られる粽(ちまき)に共通したカタチです。

例えば、風琳堂主人がリストに挙げている「月神」を、キラリと光る薙刀が象徴しているのかも知れません。

鈴鹿山の瀬織津姫(鈴鹿御前=立烏帽子)は、東海道の難所・鈴鹿(伊勢国・三重と近江国・滋賀の県境。伊賀はヤマトに通じ、近江は平安京に通じる)の 峠に立ち(烏帽子)、薙刀で外敵をなぎはらい、中啓で通過するものを祓う サイノカミ・道祖神・サルタヒコ的な神格です。

決定的なのは烏帽子。烏帽子は平安京の神猿(まさる)も被っていたもので、国境や都の「サイ」を見張る、サルタヒコの鼻高(石像物としては陽物)のイメージそのものです。

史実としての信ぴょう性はともかくとして、鈴鹿御前は、征夷大将軍・坂上田村麻呂公との逸話的な伝説が多数残されており、田村麻呂公自身が、東北の蝦夷制圧の功により、特に没後、平安京ではサイノカミ・サルタヒコ的な神格イメージを持たれるようになりました。

例/田村麻呂公が鈴鹿御前との戦いで使った刀が、後に平安京・源頼光の鬼退治で活躍した鬼切(太平記)

例/田村麻呂公の奥州征夷の道中、国津神の玉山立烏帽子姫と夫婦の契りを結び、一男一女をもうけた。男子(義道)は奥州阿部氏の祖となり、娘は遠野三女神の母・松林姫である(遠野・佐々木喜善*3)

なお、サルタヒコは本来、出雲のサイノカミ信仰(三神)の一柱ですが、後世の平安京でアメノウズメ(天鈿女命、岩戸隠れ神話で全裸で踊った女神)と結婚(男女一対化)させられた神様と認識しています。

サルタヒコとアメノウズメの婚姻神話(平安京)は、田村麻呂公と玉山立烏帽子姫の婚姻伝承(遠野)とイメージが重なります。

【参考】南部氏の家紋に九曜

なお、大出早池峰神社の御神紋については、南北朝時代より、奥州に君臨した南部氏(甲斐源氏の流れ)の影響も考えられますが、その繋がりを考察するに足る情報がない他、本記事で紹介してきたとおり、当ブログでは「九曜紋・考」シリーズの流れ、遠野と平安京を繋ぐ『点と線』の観点で、古代妄想を進めたいと思います(後半に続く)