はじめに

大阪メトロ #喜連瓜破 から徒歩10分。喜連小学校の外柵に地域の歴史を解説したパネル群。このあたりには古代の大運河 #息長河 がありました。近くの瓜破遺跡から #準構造船 の部材、長吉長原遺跡から #船形埴輪 が出土しています。古代の官道 #磯歯津路

目次

本文

昨年末に、物部氏の十種神宝(とくさのかむだから)を祀る小社がある式内楯原神社にお詣りした時の話です。

小学校の外柵が歴史資料館

大阪メトロ(地下鉄)谷町線の喜連瓜破(きれ・うりわり)駅で降りて、喜連小学校を目印に、長居公園通りを東に徒歩10分ぐらい。

式内楯原神社は、小学校の前の通りをまっすぐ行ったところにあります。

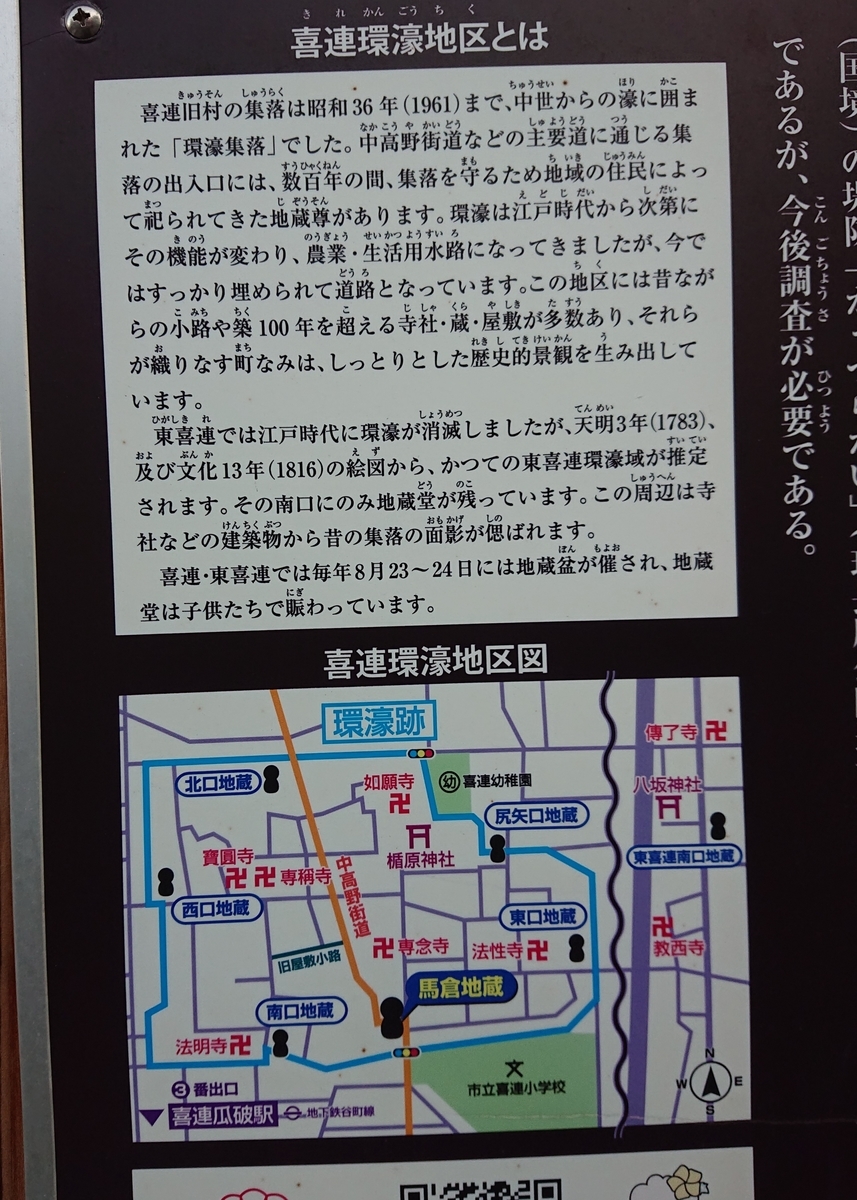

喜連小学校の柵に、地域の歴史を解説したパネルが張られていて、じっくり読ませていただきましたが、とても秀逸な内容で、少しだけ紹介させてもらいます。

古代の水運の要衝。中世から環濠集落

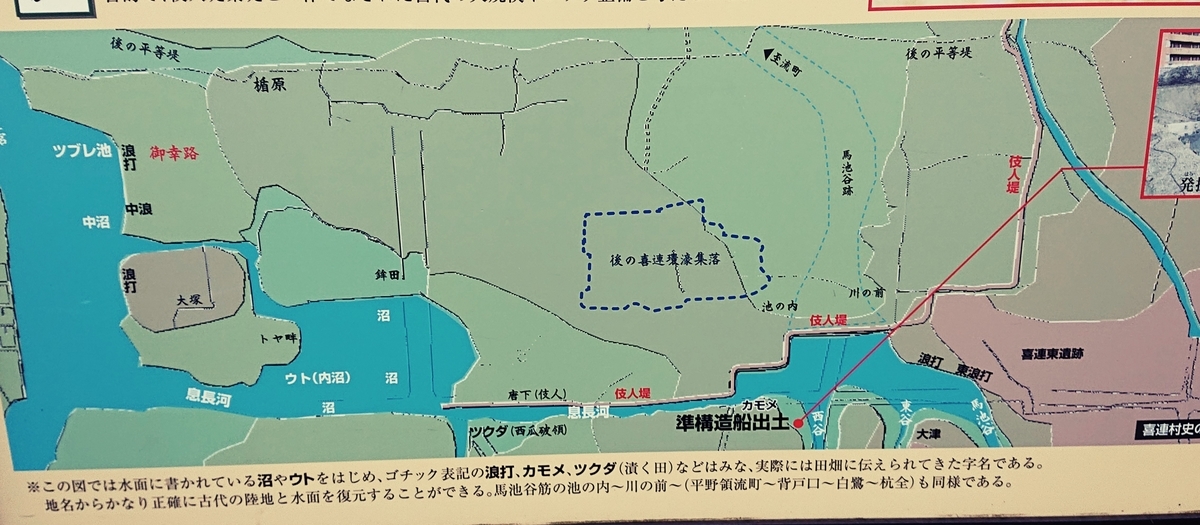

古墳~飛鳥時代は 運河・息長河(おきなががわ)、第21代雄略天皇の頃(古墳時代)に古代の官道・磯歯津路(しはつろ)が造営され、遅くとも奈良時代までに水路の方は消滅したイメージでしょうか。

息長河は、住吉津~瀬戸内海~北九州~対馬~朝鮮半島を往来した、当時大型の準構造船が入り込んでいたようで、瓜破北遺跡からは船の部材が出土しています(パネル右下に解説)

写真は大阪歴史博物館に展示されている準構造船を模した船形埴輪ですが、喜連から南東に1キロほどの「長吉長原高廻2号墳」から出土しました。パネル古代地図の右下、馬池谷と書かれた水路を入っていったあたりの墳墓(直径21m円墳)です。

このあたりは、住吉津(真西)・難波宮(古代の河内湾北西)と、ヤマトの都(磐余・飛鳥)を結ぶ水路の要衝で、運河の北岸には伎人堤(くれひとつつみ)という堤防があった様子が描かれています。

ようやく土地が固まり始めた中世あたりから環濠集落となったようです、

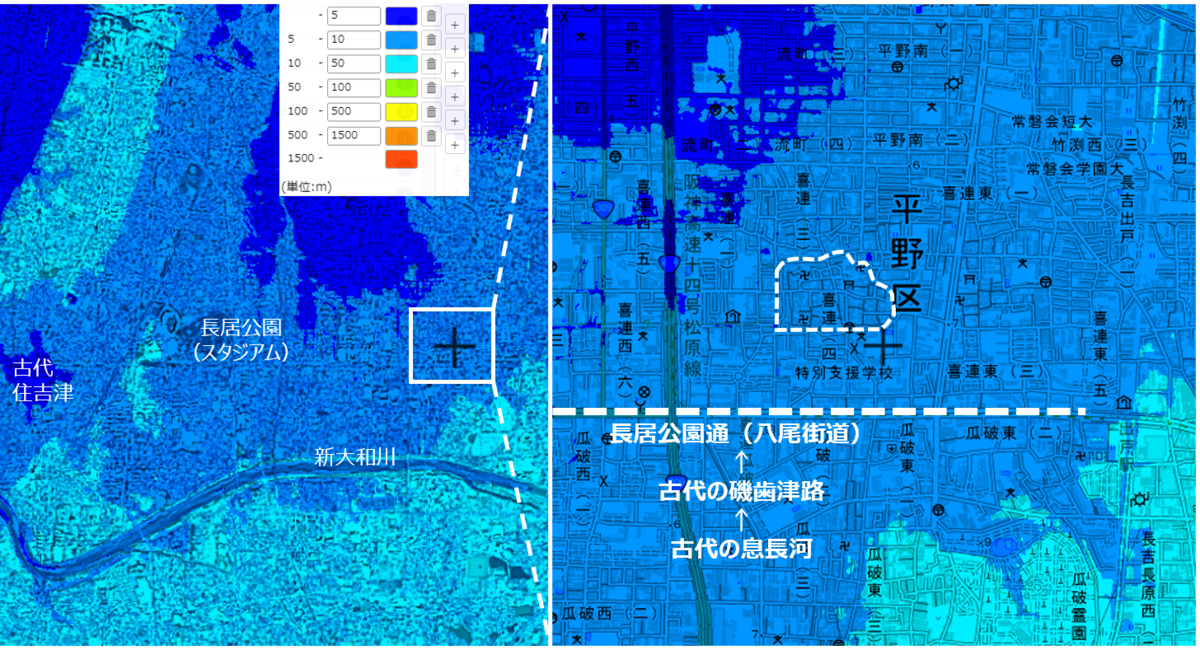

もう少し大きな地図もつくってみました。住吉津からまっすぐ東に来たところ(昨日の記事の続きとして読んでいただいたら、わかりやすいです)

中世~昭和・喜連の環濠集落あたり