はじめに

始まりは大阪 #堀越神社。それから奈良(桜井市)#下居神社。境内の碑に #崇峻天皇 の #蜂子皇子 と#出羽三山 の由緒が書かれていました。皇子の足跡を追い、八乙女浦(由良)から出羽三山神社(羽黒山)に向かいました。#三本足の八咫烏 #能除大師

目次

本文

蜂子皇子の飛鳥脱出

蜂子皇子(はちこのおうじ)は、お父上の第32代崇峻大王が暗殺(推古元年、592年)され、従兄の聖徳太子の助けで飛鳥の京(みやこ)を脱出、京都丹後の由良から船出し、福井、新潟、佐渡を経て、出羽の国の海岸にたどり着きます。

皇子が海岸の岩の上で舞っている八人の乙女を見つけると、そのうちの二人の姉妹・恵姫(えひめ)と美凰(みおう)が皇子を招き、その後皇子は権現穴(ごんげんあな)という洞窟にこもり修行を重ねます。

皇子が出港した丹後の由良にちなんで、この浜を『由良』、八人の乙女が舞った岩のあるところを『八乙女浦、やおとめのうら』と云うようになりました。

八咫烏にちなんだ羽黒山

皇子は修行をしながら山の方に進みますが、山の奥で道を見失います。そこに方羽(かたばね)八尺(2.4m)の三本足の八咫烏(やたがらす)があらわれ、山頂に導かれ、たどり着きます。八咫烏が導いた「お山」は、その黒い羽根から『羽黒山』と名付けられました。

(八乙女浦から出羽三山神社まで、直線距離で27km。車で約1時間)

厳しい山岳修行を通じ、羽黒山の後、月山、湯殿山を開山し、後世、能除大師(のうじょだいし)と尊称される蜂子皇子は、出羽三山信仰の開祖となりました。

羽黒の神が生まれた八乙女浦の洞窟と、羽黒山山頂の社殿は、地下道で繋がっていると伝承されています。

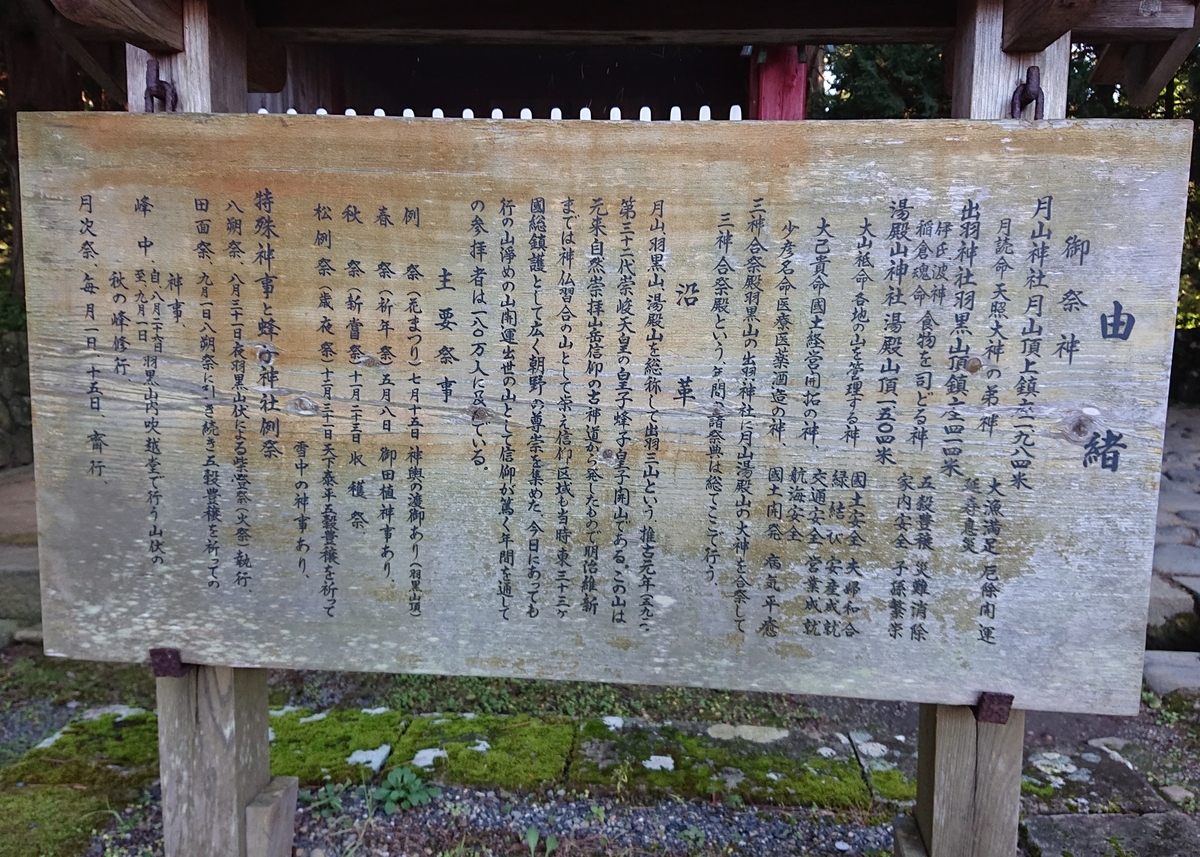

出羽三山神社

朱色が映える赤い鳥居ポスト

出羽三山は、羽黒山(標高414m)月山(1,984m)、湯殿山(1,500m)の総称で『羽黒山で現世利益、月山で死後の体験、湯殿山で新しい生命(いのち)をいただいて生まれ変わる』という三関三度(さんかんさんど)の信仰に基づき、三山を巡る厳しい修行が行われます(峰入り)

峰入りはいわゆる山伏修行で、夏の三山を駆ける夏の峰、約1週間の山籠もりを中心とする秋の峰、百日間の参詣修行の冬の峰があります。

(古来より女人禁制でしたが)1993年の開山1400年を機に、女性を対象として創設された『神子修行道場』は9月6日から4日間行われている(文化庁案内板)とのことです。

一般の人は、標高の高い月山・湯殿山へは冬季に参詣できないため、羽黒山の山頂に、三神合祭殿をもうけ、一年を通して参詣者を受け入れています。

羽黒山山頂へは、鳥居と随神門(ずいしんもん)のある所からは、徒歩で約2キロの石段をのぼってゆくか、バス・車で行くか、になります。

今回は、ふもとの 上居社へのお詣り が目的のひとつですので、歩いてゆきます。

いきなり下りの石段ですが、後ほど、この分をのぼらなければいけません。笑(続く)

飛鳥と摂津と出羽三山(過去記事紹介)

飛鳥(ヤマト)と出羽三山の深い関係を、下居神社(おりいじんじゃ、奈良県桜井市下163)で知ったのが今年の8月。

蜂子皇子のお父上・崇峻天皇の墳墓との説がある赤坂天皇山古墳(桜井市倉橋2846)。

後に藤ノ木古墳(奈良県生駒郡斑鳩町)に改葬された説があります。法隆寺の西側数百メートルの立地から、聖徳太子と縁が深い貴人の墳墓と考えられ、その可能性が高いですね。

私の地元(大阪市天王寺区茶臼山町)には、崇峻天皇のほか、皇后、息子(蜂子皇子)、娘、大王家族を祀る堀越神社が鎮座しています。