はじめに

冬至の日 #纒向遺跡 から東南の #三輪山 山頂から日が昇ります。遺跡には #伊勢内宮 #唯一神明造 に通じる #棟持柱 のある建物跡。一年の終わりと始まりを知らせる古代太陽祭祀のこん跡。近くの #他田坐天照御魂神社 にも参拝。#太田田根子 #大神神社

目次

本文

冬至の高い月

2021年12月22日、冬至の朝、纒向遺跡(奈良県桜井市)から三輪山に昇る日の出を見ようと出発。

北半球の日本列島から見て、太陽が一年で最も遠くなるのが冬至の日です。

かたや、冬至の日に見える月は一年で最も高いところを通っています。

冬至の月の軌道は、夏至の太陽の軌道とほぼ同じ。理由を知りたい方はご覧ください。受験に出るそうです😀

古代の人々にとって、冬至は太陽の力が最も弱まる「一年の終わりの日」である一方で、月の力が最も強まる日でもありました。

つまり新年元旦は冬至の次の日。その日から太陽が復活し、月の力が弱まってゆく新しいサイクルが始まることを意味します。

纏向からの日の出の観察は、古代太陽暦で時を計った現場、そのこん跡であると考えています。

纒向遺跡 冬至の日の出

ちょうど奈良の日の出の時間に纒向遺跡(居館域 奈良県桜井市太田78)に着きました。

あいにくの曇り空。この後さらに雲が厚くなり、結局視認できませんでしたが、冬至の日には纒向遺跡から見て東南(写真右)の方向、三輪山の山頂あたりから日が昇るはずです。

纏向遺跡から見て、秋分の日の出は穴師山になります。

(なおここより南の箸墓古墳から見ると、日の出は巻向山になります)

日の出の位置はここから冬至まで3か月をかけて三輪山の方(南)に傾いて行きます。

そして三輪山山頂にたどり着く冬至の日を境に、また3ヶ月をかけて(春分に)朝の太陽はここに戻ってきます。

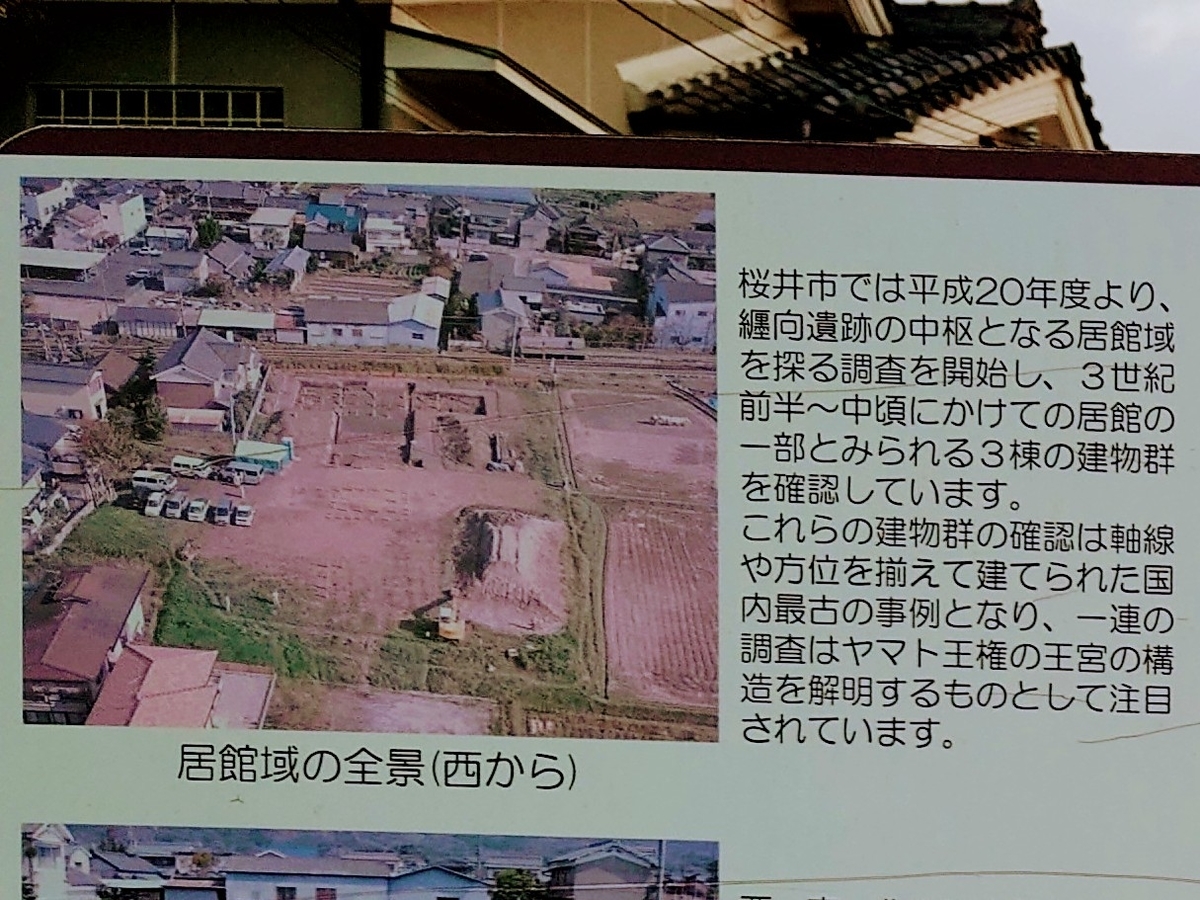

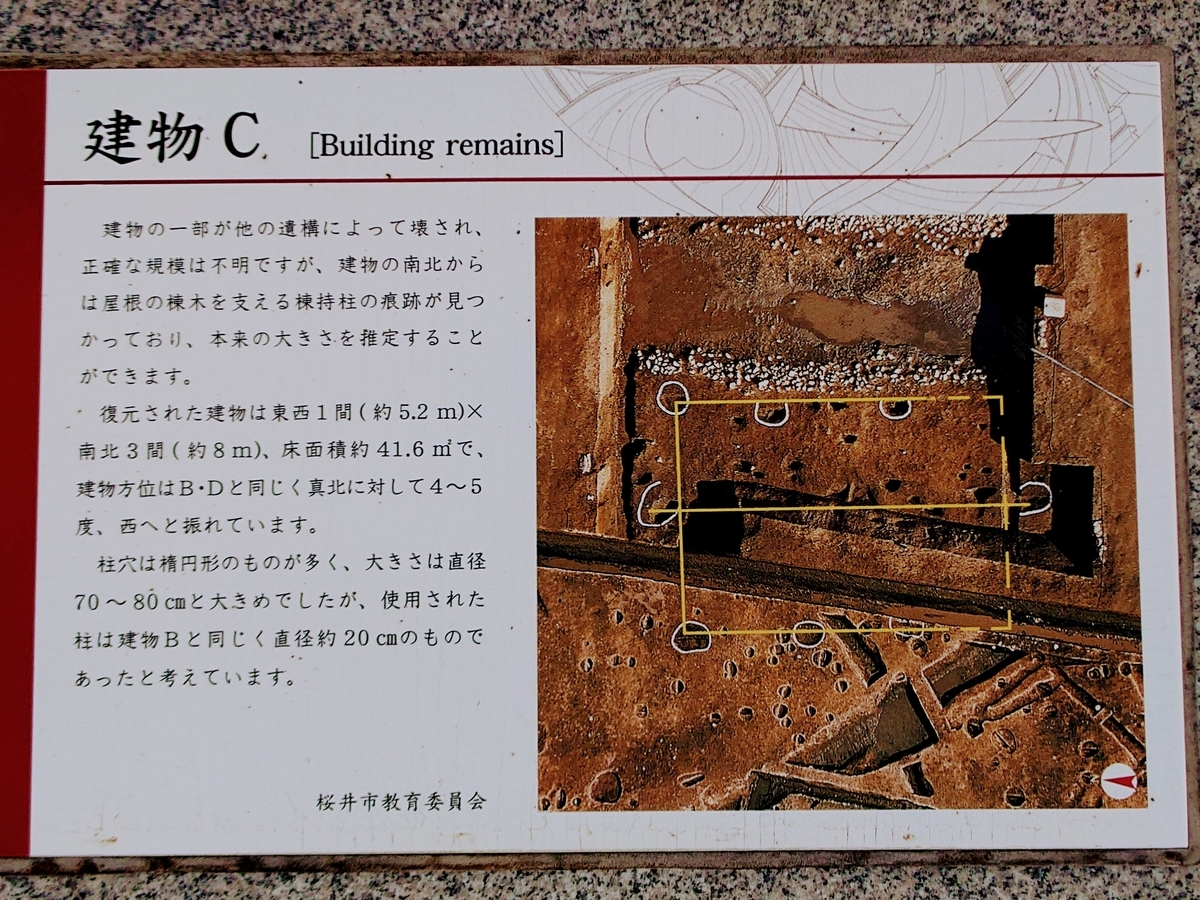

纒向遺跡 居館域の建物群

西から「建物B」「建物C」「建物D」が直線上に並んで建てられています。

なお、案内の写真「建物D」の南(右)の大型土坑(捨て場)から大量の桃の種が出土しました。

現代の神社様式・・・「建物D」は拝殿、「建物C」は割拝殿、「建物B」は本殿のように見えます。

真ん中の「建物C」では南北に棟持柱(むなもちばしら)が南北中央に各一本ずつ確認されていることも神社様式を思い浮かべる理由です。

棟持柱は天照大御神を祀る伊勢内宮(唯一神明造)に共通するもので、纒向遺跡の建物群の目的(太陽祭祀の神社の原型?)を推理する時の重要なこん跡と考えています。

最後の綿ぼうし。

纏向遺跡から向こうに、他田坐天照御魂神社(おさだにますあまてるみたまじんじゃ)の社叢。

他田坐天照御魂神社から三輪山

纏向遺跡も他田坐天照御魂神社も桜井市太田。オオタの地名にあることは単なる偶然でしょうか。

葛城の多太【注】の大田田根子(オオタタネコ、意富多多泥古*1)が崇神天皇(第10代)に見い出され、三輪山の麓で大物主神(オオモノヌシ)を祀らせたと古事記・日本書紀にありますが、このストーリーは三輪山の麓の大神神社(おおみわじんじゃ)の創建に関連します。

【注】大田田根子は河内の人とされていますが、私は葛城の多太の人と考えています

*1:出雲・事代主神の子孫とも伝わる。三輪氏(神氏、大三輪氏、大神氏)、京都(山城)の賀茂氏(賀茂朝臣)のの祖。「富」トミの字が入る点に注意!

ポチっとお願い

ポチっとお願い