河内の古代史 を考えながら #新大和川 河川敷をウォーキング。流域周辺の神社をお参り。#中臣須牟地神社。飛鳥時代の官道 #磯歯津路 のこん跡に #藤原氏 として栄華を極めた #中臣氏 の原点がうかがえます

目次

本文

中臣須牟地神社(なかとみすむちじんじや)

(34.6040215, 135.5384870)/大阪市東住吉区住道矢田2丁目9−20/近鉄南大阪線矢田駅から東に徒歩十分。駐車場はありません

大阪の「超がつく」難読地名のひとつ。「住道」は「すんじ」と読みます。

(一方、大阪府大東市の「住道」は「すみのどう」と読みます。ご注意を😀)

古墳〜飛鳥時代、住吉と大和の都を往来した官道 磯歯津路(しはつみち) のところどころにあった中継点(休憩所)を 須牟地(すむち)と言い、

各所に外国使節に酒肴などを提供する迎賓施設が神社として、当社やここより西の神須牟地神社として残されているようです。

創建地は現在よりも少し北、磯歯津路近くにあったとされる天神山とされます。

創建時期は不明ですが、平安時代の延喜式では、格式の高い式内社としてランク付けされています。

御祭神:中臣須牟地神、住吉大神(表筒男命・中筒男命・底筒男命・息長帯比売命)

中臣須牟地神については諸説あり、謎の多い神様ですが、

前回紹介した屯倉神社境内の酒屋神社を奉斎した中臣酒屋連(なかとみのさかやのむらじ、朝廷に献上する酒を造っていた一族)を含め一帯を支配していた 中臣氏(後の藤原氏)との関係がもっともあり得る線です。

大阪市東住吉区HPより一部)現在地より北方の磯歯津路沿いに天神山という小高い丘の麓(現在の矢田北小学校あたり)にあり、外国の使節が来ると摂津、河内、大和から集めた稲で御神酒を醸し使節を歓待しました。その接待役が中臣氏でした。中臣氏はこの地域とつながりが深く、子孫の藤原不比等が、現在「住道(須牟地)廃寺跡」となっている寺を建立したといわれています。

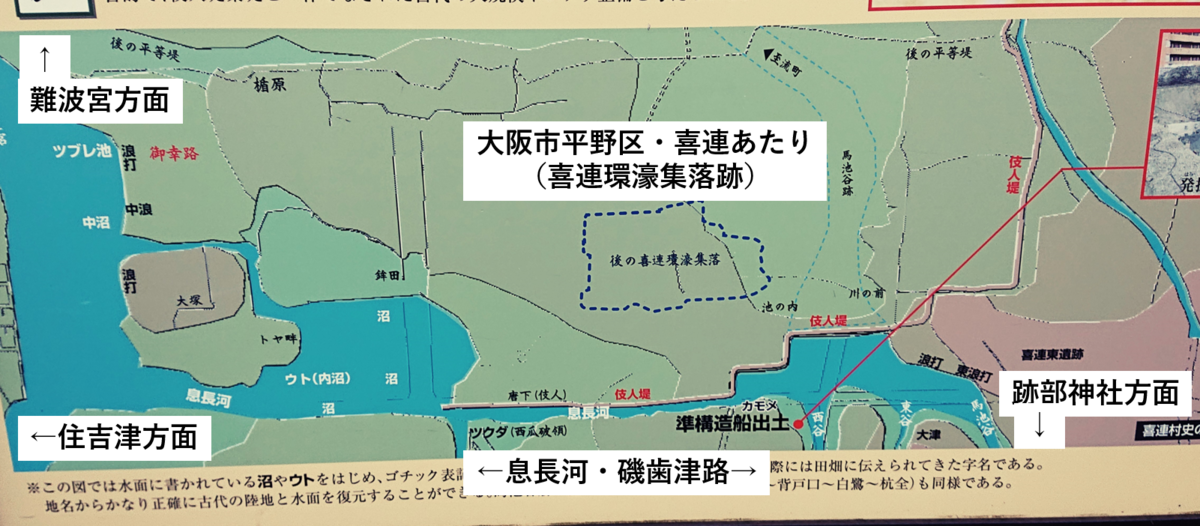

地図のベージュの東西の線が磯歯津路と推定されるラインで、ちょうど現在の長居公園通りと被っています。

第18代反正天皇は仁徳天皇の皇子ですが、日本書紀では『瑞歯別(みずはわけ)天皇』と尊称され、歯が大変美しい人だったと伝えられますが、磯歯津路は反正天皇(の時代)と関係がありそうですね。

弥生時代以降、一帯を含む河内湖沿岸は、大和川の土砂の堆積が活発で、古墳時代には息長河(おきなががわ、運河)の水路でしたが、飛鳥時代には磯歯津路に変化したと考えられます。

境内の様子

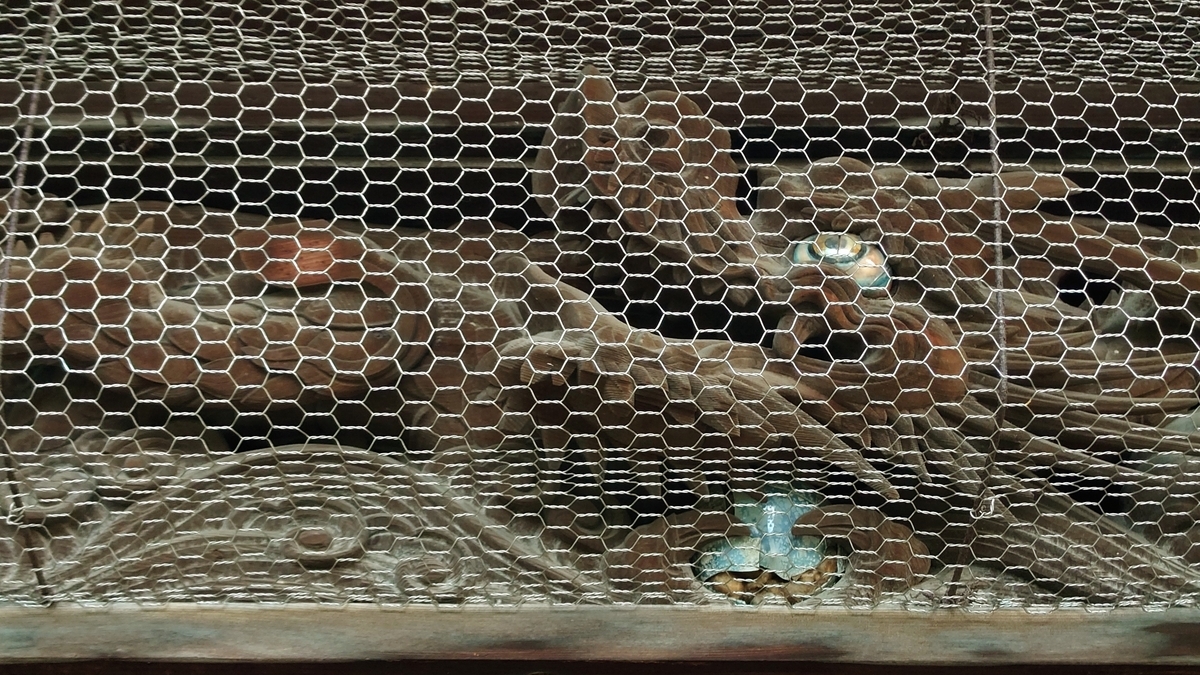

境内から異世界のような写真が撮れました😀

普通に撮ってたんですけどねぇ。比較するとわかります。

さて、大和川の河川敷をさらに東に向かって歩いて行きましょう!