仁徳天皇 #難波高津宮 の所在地考察の2回目。#仁徳天皇 の御世より600年前(紀元前200年頃)の弥生時代中期、現在の近鉄上本町駅周辺 #高津(こうづ)は #下照姫と #アメノワカヒコ 夫妻が宮を置き #葦原中國(古事記)のクニづくりに関わった「聖地」でありました

目次

本文

風土記(ふどき)と風土記逸文(ふどきいつぶん)

「風土記」は奈良時代(元明天皇期)に全国各地から収集された地誌で、各地の風物や古い伝承の内容の一部が記紀(古事記、日本書紀)にも採用されました。

現存しているのは出雲國・播磨國・豊後國・肥前國・常陸國の五国で、

その他は「◯◯風土記によると・・・」のように後世の史料に引用される形で断片的に残ったもので「風土記逸文(ふどきいつぶん)」と言います。

(逸文には引用著者の創作や古代妄想😀が含まれる可能性もあり古代史考察には注意が必要です)

摂津國風土記逸文・高津(こうづ)

摂津國風土記は逸文として十六話が残されており、その中の「高津」。

(現代語訳)摂津國風土記に曰く。難波高津は、天稚彦(アメノワカヒコ)が降臨した時に、天稚彦に従って天探女(アメノサグメ)が降臨した場所で、その時は天磐舟(アメノイワフネ)に乗ってここに到ったという。天磐舟が停泊した場所なので高津と呼ばれるようになったとうんぬん。

出雲伝承(系図)にはアメノワカヒコと下照姫(木股姫、御井神)は夫婦とあり、これに従えば、アメノサグメはオオクニヌシの娘・下照姫であると考えることができます。

そして「天磐船」が到った所が現在の産湯稲荷神社あたりで、夫婦はここに住まい、これが古事記の「葦原中國」に繋がっているというお話を書いてきました。

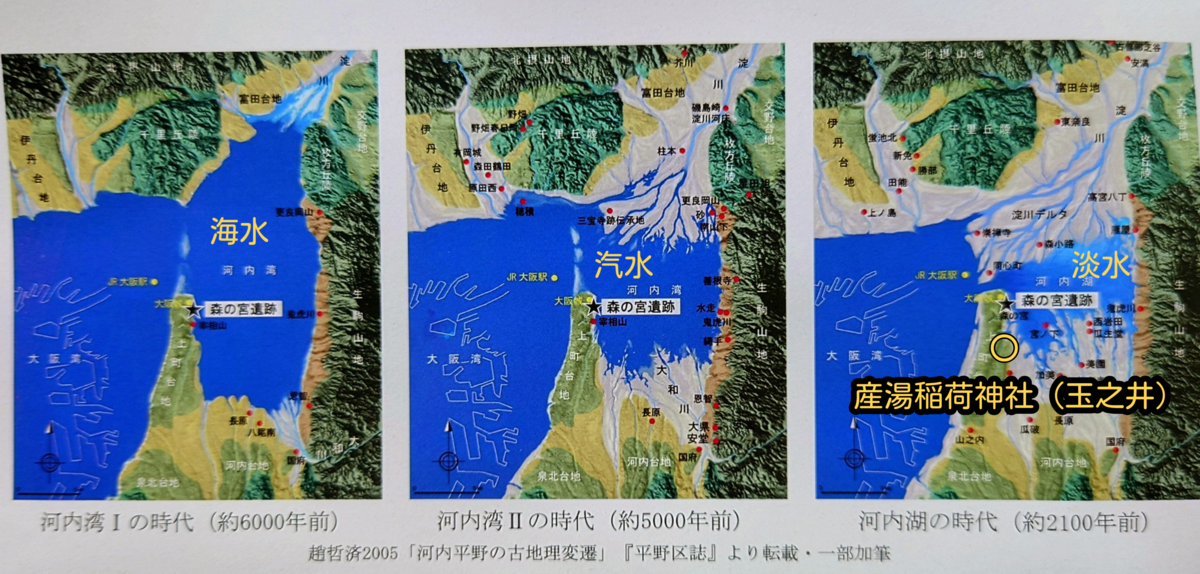

外海(大阪湾、難波津)と繋がった古代河内湖西岸に位置する「上町台地の断崖(現在の近鉄上本町駅周辺、高津一帯)」は当時水辺で、船が停泊するのにも良い場所だったでしょう。

下照姫と天磐船(あめのいわふね)

近鉄上本町駅周辺のかつて「高津」といわれた一帯には下照姫に関連する「ヒメコソ神社」とともに「磐船山」に関連する史跡が複数あります。

下照姫に関連するヒメコソ神社

高津宮境内の比売古曽神社(中央区高津、秀吉公の時代に創建)

産湯稲荷神社境内の比賣許曽神社跡碑(天王寺区小橋町)

比賣許曾神社(東成区東小橋)

標高図より、古代河内湖のウォーターフロント(葦原中國)が眺望でき、朝の太陽を遥拝できる上町台地の断崖に位置する産湯稲荷神社が元宮として最も可能性が高いと考えています。

「磐船山」のこん跡

磐船山の碑(天王寺区味原町)

東高津宮(元高津)境内の磐船稲荷大神(天王寺区東高津町)

近鉄上本町駅ビル屋上の磐船大明神(天王寺区上本町)

*****

古い「高津」の地、上本町一帯のビル街のすき間に残された神社や史跡。

それらの「点」を、古事記、摂津國風土記、出雲伝承を参考に「線」として繋げてゆくと、弥生時代中期の下照姫の宮から、大古墳時代の仁徳天皇・高津宮までの、失われた摂津河内の「国見の聖地」としての歴史がぼんやりと浮かび上がってきます。

次回に続きます。