例えば京都。京都盆地有数の名水・名酒で知られ、伏水が湧く地であることから #伏見 という名が生まれたというのが定説ですが、私は伏見の由来は #土師氏 ではないかと推理しています。

目次

本文

土師氏と伏見(京都)

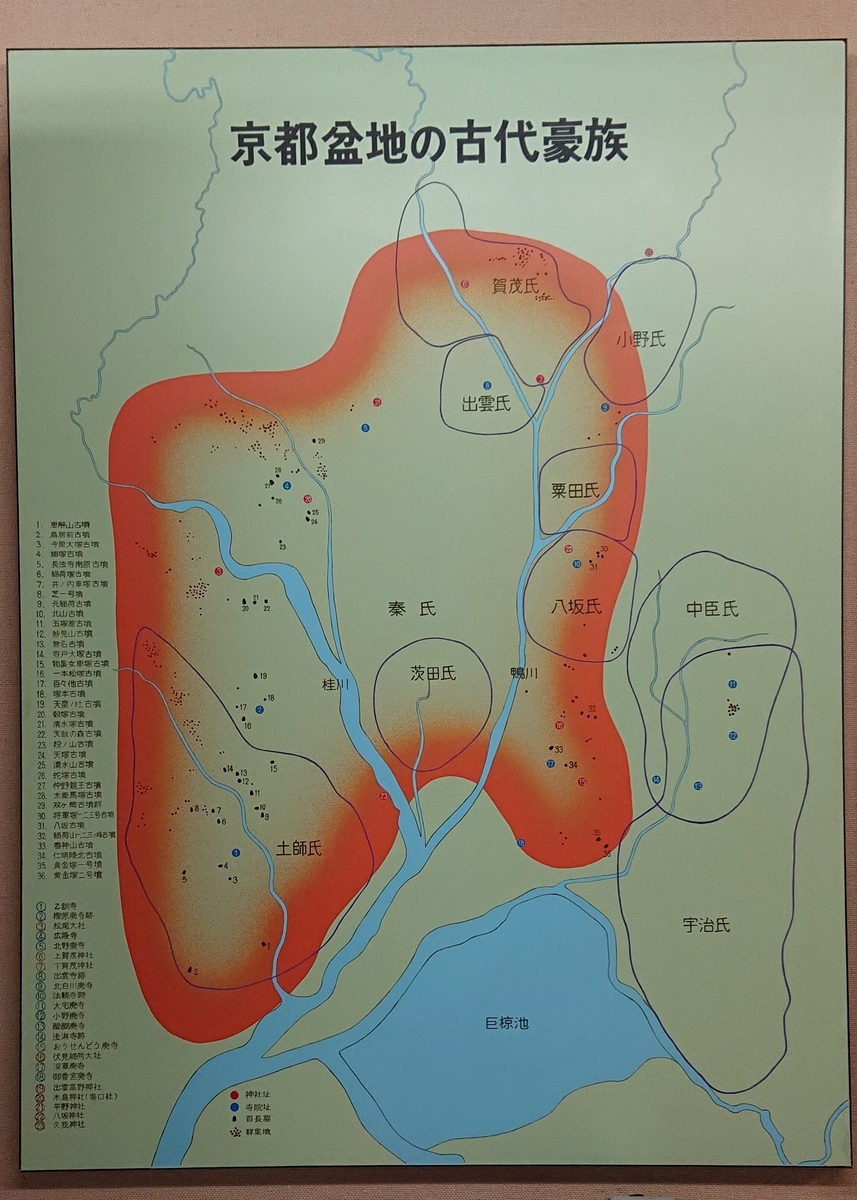

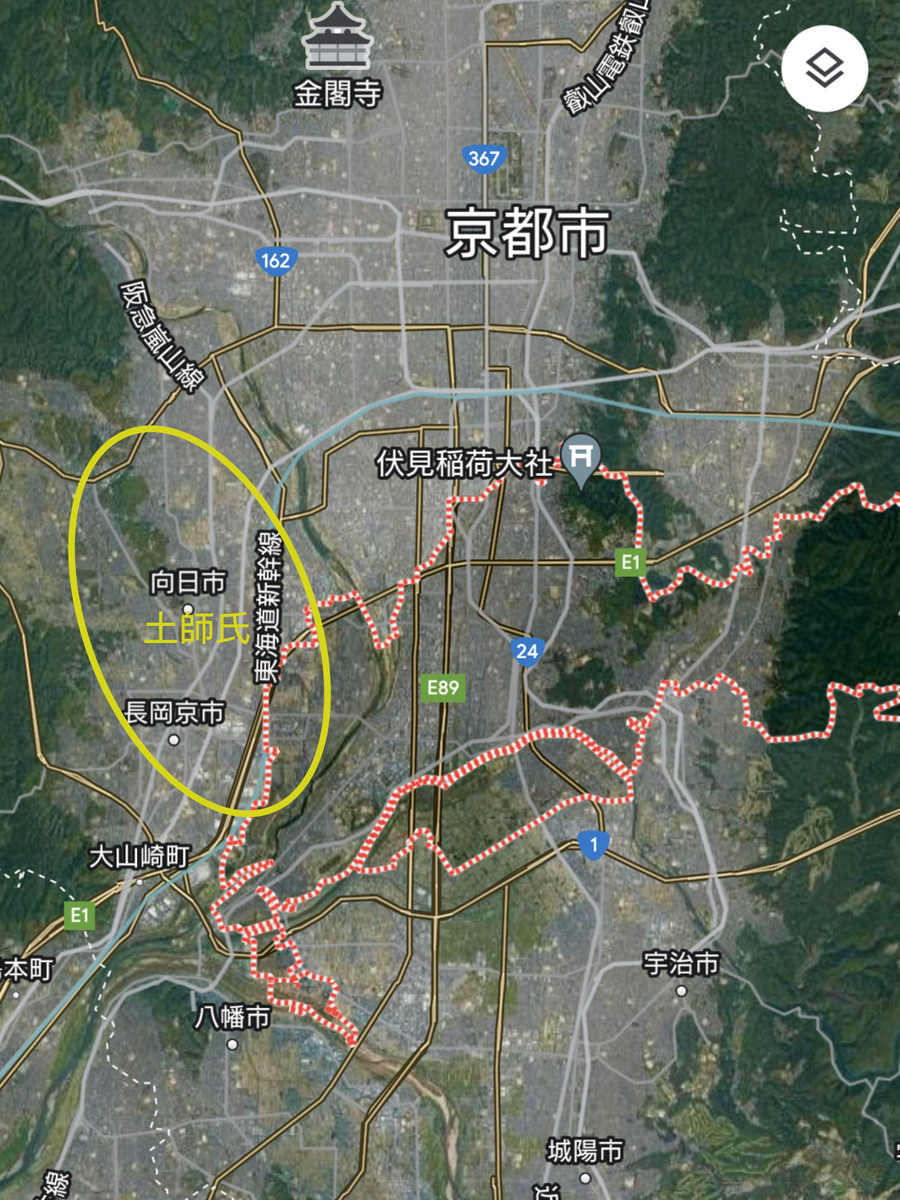

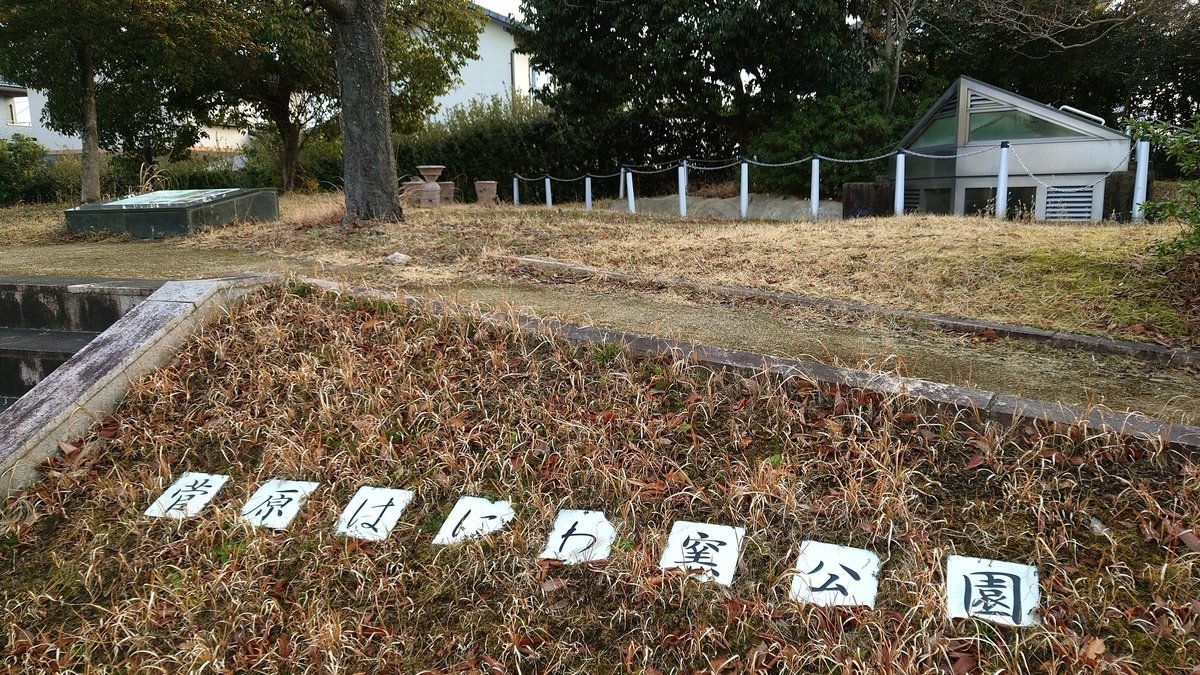

左の地図は、京都(山背、やましろ、平安京前)の古代豪族の勢力図(京都市考古資料館パネルより)

昭和初期まで存在した広大な巨椋池(おぐらいけ)の北部一帯が、古くから 伏見 と云われてきました。

貴船・鞍馬の北部からなだらかに下る京都盆地の湧水地・伏見は名酒・名水の地として有名ですが、伏水が湧く地であることから「伏見」と云われるようになった、というのが一般的です。

しかし、私は古代の土師氏に由来した地名ではないかと考えています。

土師氏と伏見(奈良)

「伏見」という地名と土師氏の関係が推理される例は、奈良市(菅原町含む一帯)にも見られます。

菅原道真公の菅原氏の源流は、野見宿禰(のみのすくね)を祖とする土師氏であり、

菅原天満宮を中心とする一帯の古い地名は「伏見」でした。

「伏見」の地名は、現住所としては残っていませんが、中学校や小学校などの地域名称として広く残っています。

「伏拝、ふしおがみ」

「伏見」にはどのような意味があり、なぜ、土師氏と関連付けて考えられるのでしょうか?

「平伏して拝むこと」を「伏拝、ふしおがみ」と言います(神社を遠くから遥拝することも伏拝(コトバンクなど))

天皇(大王)に対しては、例えばこんな構図、視線になるでしょうか。

手前の浮島は、垂仁天皇の勅命で、常世国(とこよのくに)にわたり、苦難の末、橘(みかん、不老不死の効果があるとされた)の木を持ち帰ったものの、天皇の崩御(ほうぎょ)の報に接し、哀しみのあまり亡くなった田道間守命(たじまもりのみこと)の御塚と伝えられています。

忠臣の伝承としてよく知られていますが、浮島が田道間守命の御塚である真偽は別として、

そもそも巨大古墳を仰ぎ見る構図は「伏拝」になります。

土師氏は巨大古墳と埴輪づくりを主業とする古代のゼネコンというだけではなく、

大喪(大王の葬儀)および大嘗(大王の即位)を掌った一族 ですから、

彼らが活躍した時代においては、常に臣下の先頭に立って「伏拝」をしたということになります。

*****

「ふしおがみ、伏拝」転じて「伏して見る…ふしみ、伏見」に転じたと考えると、土師氏と伏見地名がリンクする関係をうまく説明することができます。(続きます)