はじめに

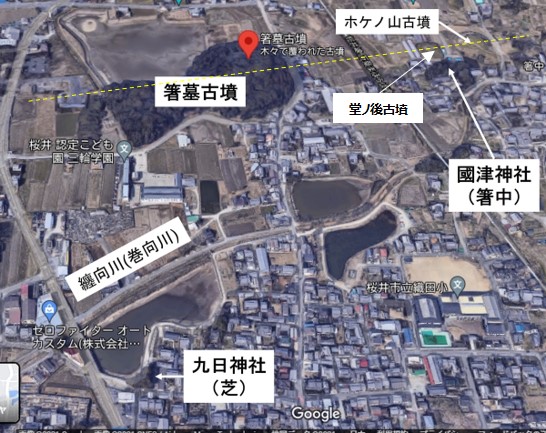

ヤマト政権発祥の地 #纏向古墳群 には六基*1の #纏向型前方後円墳。最大の #箸墓古墳 の西、#ホケノ山古墳 を見学。隣の堂ノ後古墳(未調査、円墳?)を間に挟んで3古墳(墓域)は直線に並びます #神獣鏡 #内行花文鏡

目次

本文

ホケノ山古墳と堂ノ後古墳

(34.54051798865994, 135.84495186864055)桜井市箸中字ホケノ山

堂ノ後古墳はホケノ山古墳の西側(箸墓古墳の方向)に隣接する未調査の古墳。もちろん被葬者不明。

直径35mほどの円墳と考えられていますが、方部が失われた前方後円墳の可能性もあるでしょう。

というのは、地図でわかりますが、箸墓-堂ノ後-ホケノ山の円部の墓域中心は、纏向川に沿って直線に並んでおり、3つの古墳は一体のものとして考えた方がよいと思うからです。

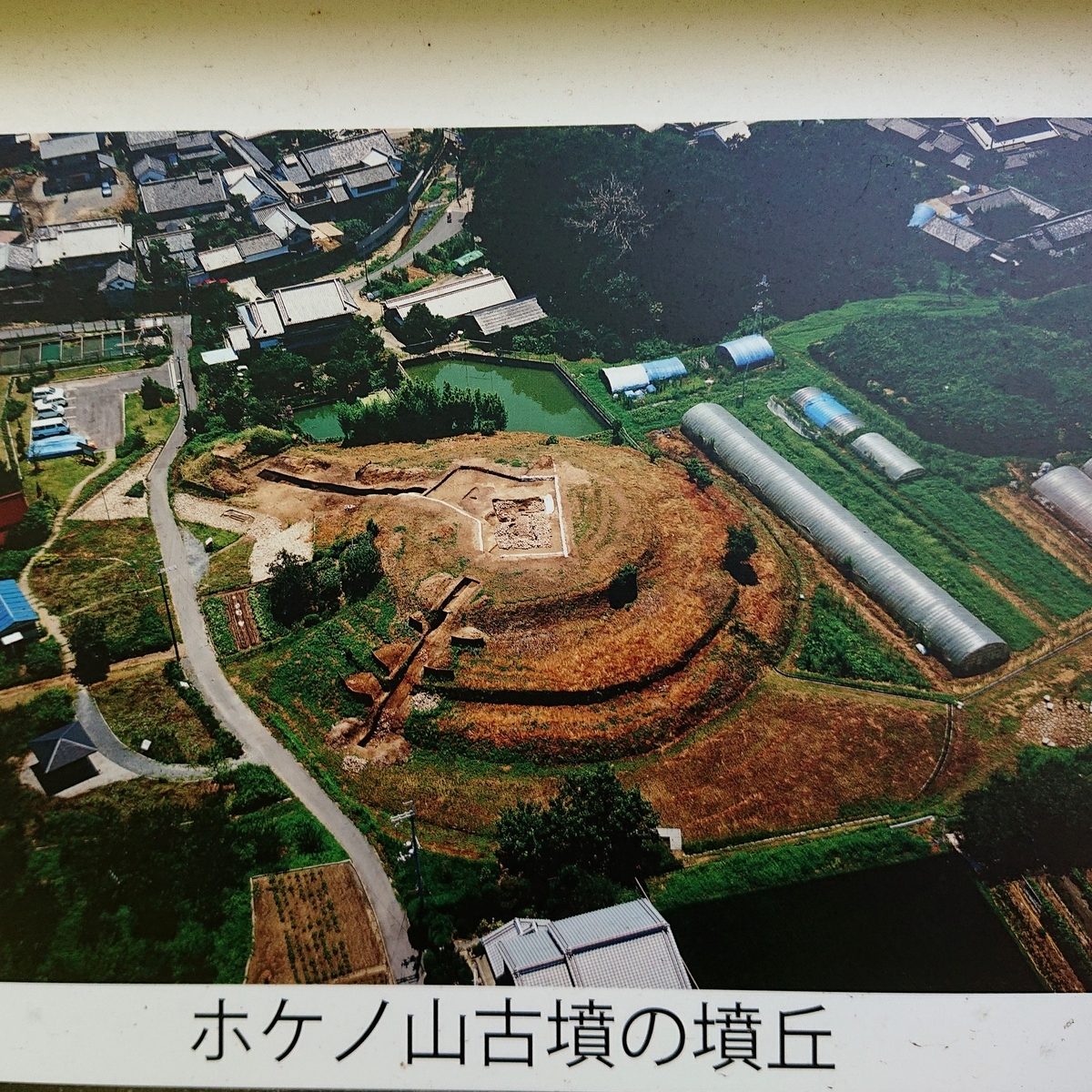

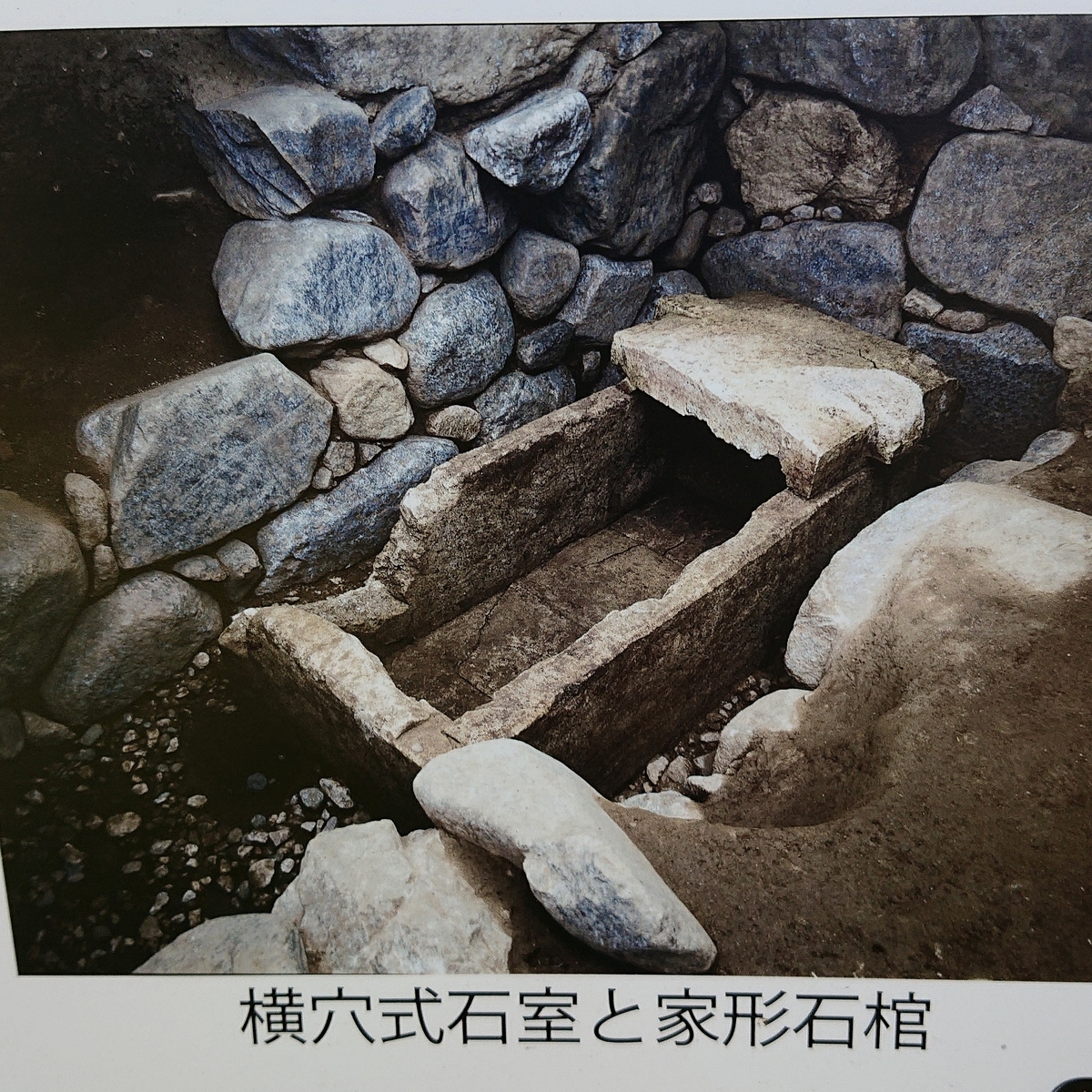

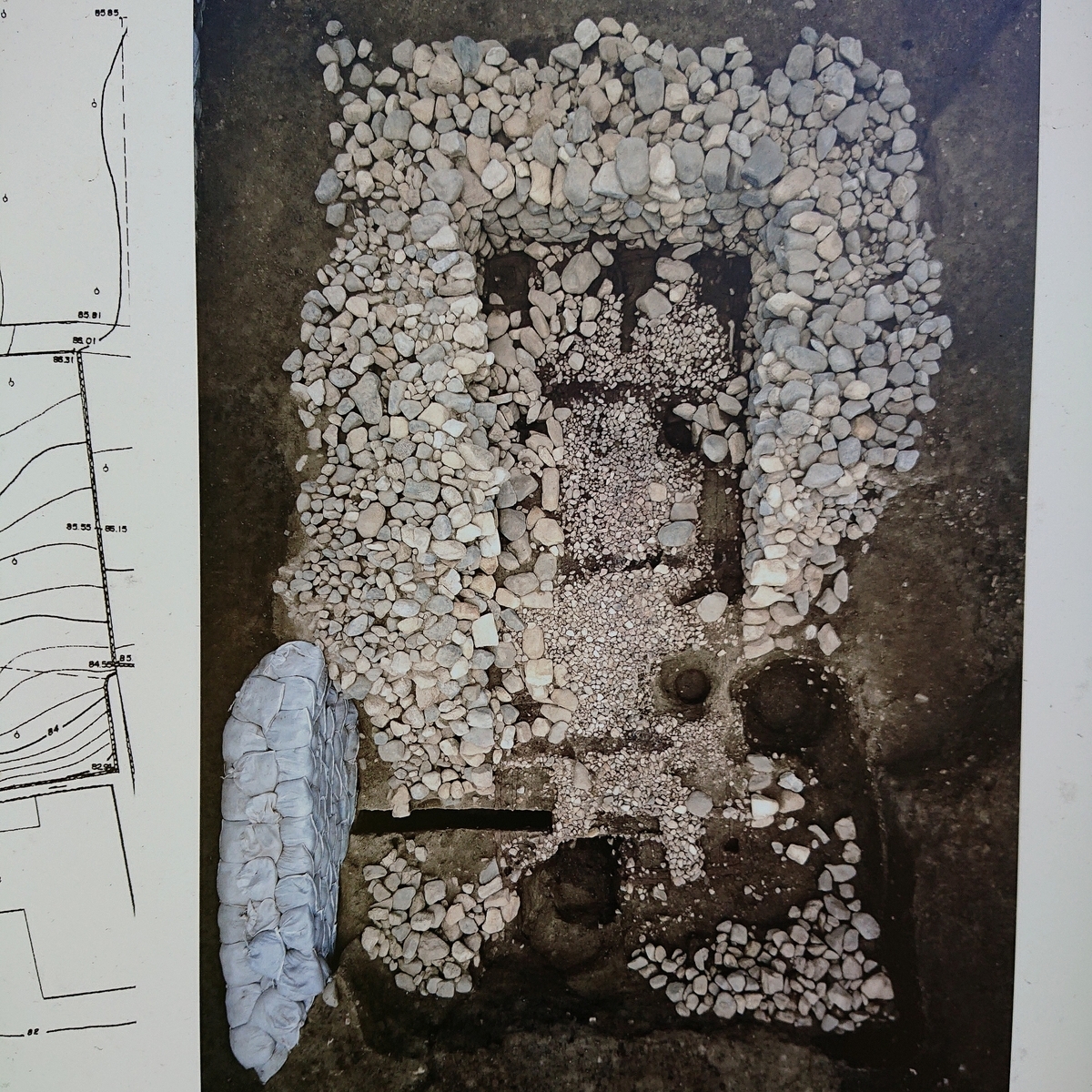

ホケノ山古墳・案内板)ホケノ山古墳は、後の定型化した前方後円墳の成立につながるいくつかの要素を内包した初現的な古墳であり、纏向遺跡に所在するそれら「纏向型前方後円墳」と呼ばれる古墳の中では唯一その全体像が発掘調査により判明していることから、古墳の出現過程を考える上で貴重な例となっています。全長は約80m、後円部径約55m、前方部長約25mであり、埴輪はもたず、二段以上の段築と葺石も確認されています。後円部の中央からは「石囲い木槨(もっかく)」と呼ばれる木材でつくられた槨の周囲に川原石を積み上げて石囲いを造るという二重構造を持った埋蔵施設が確認され、中には舟形木棺が置かれていたと推測されます。

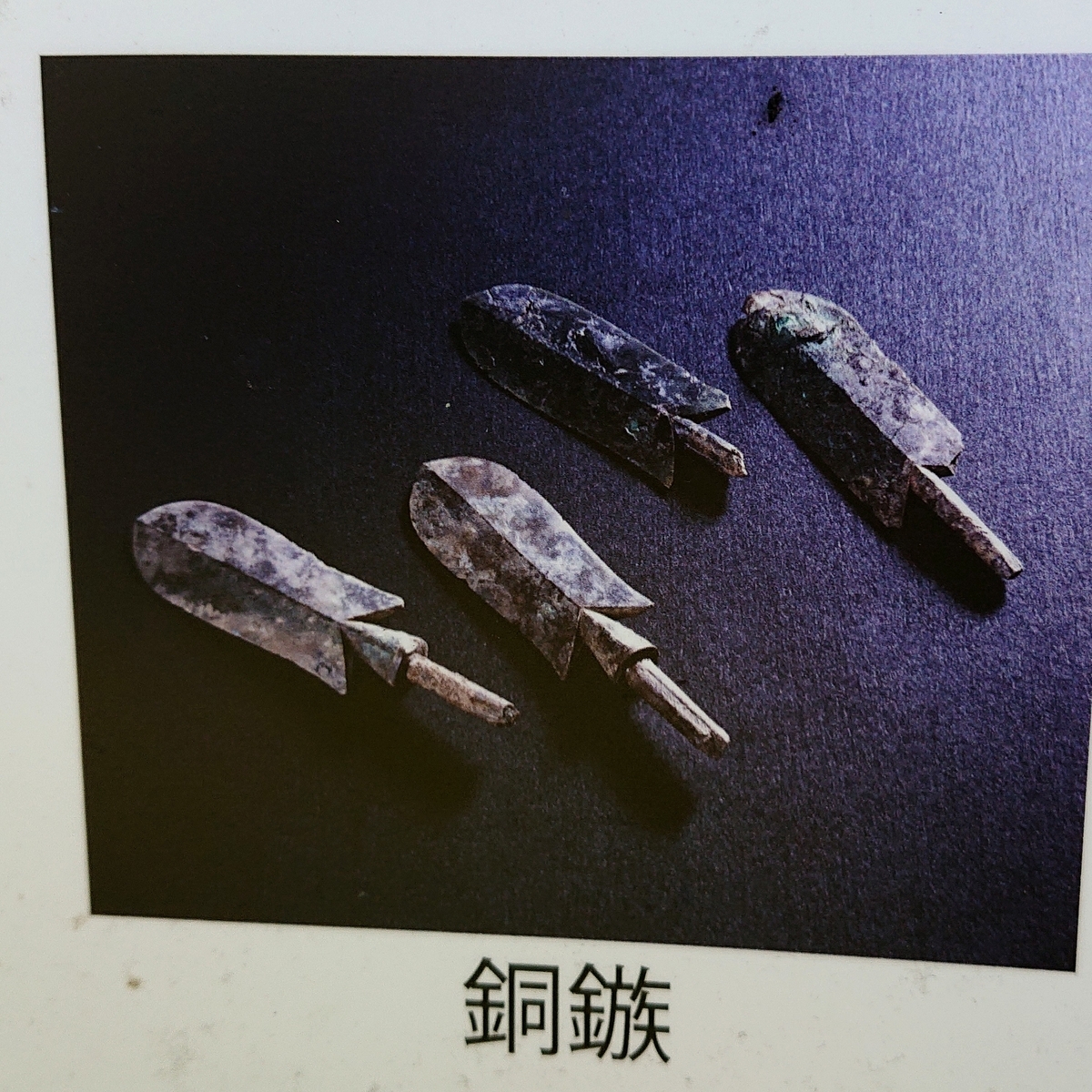

副葬品には、画文帯同向式神獣鏡(がもんたいどうこうしきしんじゅうきょう)の完形になるものと破片が一面ずつと、破片化した同一個体の内行花文鏡(ないこうかもんきょう)*2が複数片、素環頭太刀(すかんとうたち)一口を含む鉄製刀剣類、鉄製農工具、多量の銅鏃(どうぞく)・鉄鏃(てつぞく)などがあり、他にも出土状況から石囲い木槨の蓋上にあったと推測される加飾二重口縁壺や小型丸底鉢が確認されました。埋葬施設の構造やこれらの副葬品などから、古墳の築造の時期は3世紀中頃*3と考えられています。

石囲い木槨(もっかく)の西側からは、墳丘を再利用し築かれた6世紀末頃の横穴式石室が検出されました。

ポチっとお願い

ポチっとお願い