はじめに

古墳時代の #鏡作郷 の中心地だったと考えられる #鏡作坐天照御魂神社。御神宝は #三神二獣鏡(#三角縁神獣鏡 様式)。三神と二神獣が描かれたこの銅鏡には他に #笠松形 といわれる紋様が描かれています

目次

本文

鏡作郷(かがみつくりのさと)と倭笠縫邑(やまとかさぬいのむら)

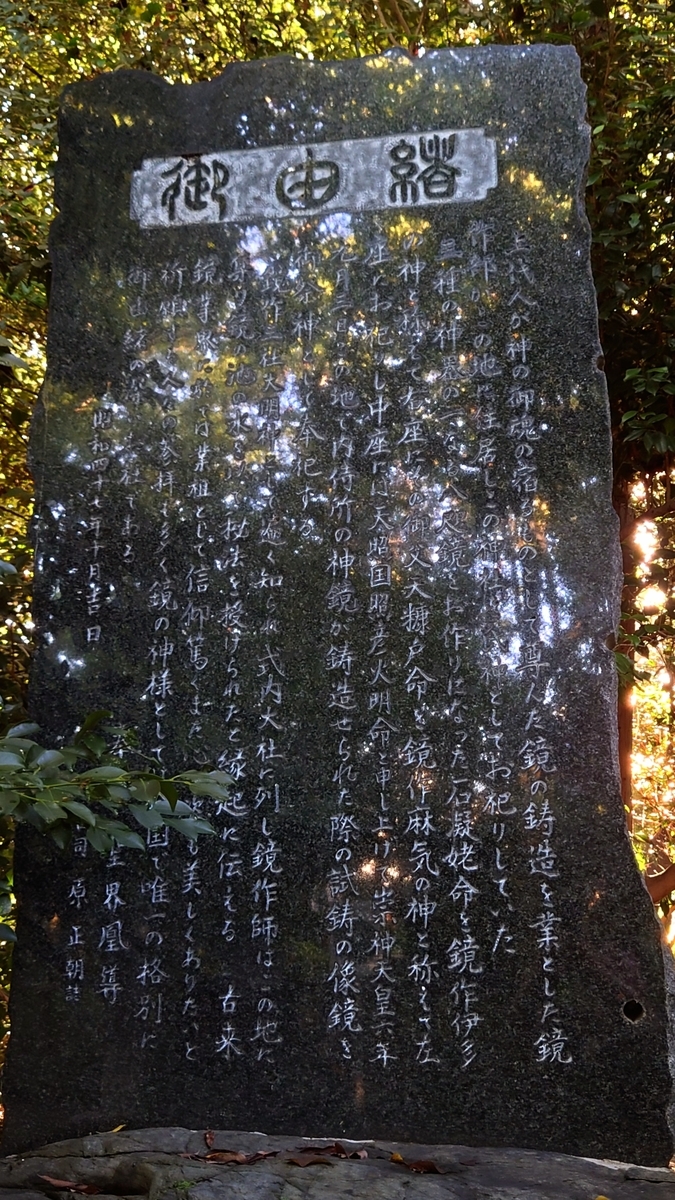

大和国にあった鏡作師(鏡作部)の居住地、鏡作郷(かがみつくりのさと)の場所を推理する材料が、鏡作坐天照御魂神社境内の石碑の御由緒に書かれています。

文字起こし)上代人が神の御魂の宿るものとして尊んだ鏡の鋳造を業とした鏡作部がこの地に住居しこの神社を氏神としてお祀りしていた。三種の神器の一なる 八咫鏡(やたのかがみ)をお作りになった石凝姥命(いしこりどめのみこと)を鏡作伊多の神 と称して右座に、その御父・天糠戸命(あめのぬかどのみこと)を鏡作麻気の神と称えて左座にお祀りし、中座には天照国照彦火明命(あまてるくにてるひこほあかりのみこと)と申し上げて、崇神天皇六年九月三日、この地で内侍所の神鏡が鋳造せられた際の 試鋳の像鏡を御祭神として奉祀 する。鏡作三社大明神として遍く知られ式内大社に列し、鏡作師はこの地に集り鏡の池の水を以て秘法を授けられたと縁起に伝える。古来鏡業界においては業祖として信仰篤くまた心も姿も美しくありたいと祈願せる人々の参拝も多く鏡の神様として我が国で唯一の格別に御由緒の深いお社である。昭和四十七年十月吉日。宮司

同社の周辺には、鏡作伊多の名の神社、鏡作麻気の名の神社、そして鏡作の名が残る神社が、あわせて四社、鎮座しています。

このことから、現在の近鉄田原本駅から北のエリアに鏡作郷があったと考えてよいと思います

面白いのは、天皇の宮殿で同床していた最高神アマテラス(御神体)が、八咫鏡(やたのかがみ)として伊勢に向かって旅立った 倭笠縫邑(やまとかさぬいのむら)の伝承地域と隣接 していること。

紹介した地図は、ただ隣接しているという事実確認にとどまりますが、個人的には、この距離感が、弥生時代から古墳時代へという、日本古代史上の大きな転換期を解くカギであると考えています。

鏡作坐天照御魂神社 御神宝 三神二獣鏡

なぜ、そのように考えているのか。ひとつの事例として紹介します。

鏡作坐天照御魂神社の御神宝 三神二獣鏡 。

縁が山形(つまり横から断面図で見ると三画型)の 三角縁神獣鏡(さんかくぶちしんじゅうきょう) の様式です。

中央の垂直ラインに沿って三神(下二神、上一神)、水平ラインに沿って神獣(二体)が描かれています。

御神鏡をもう少しよく見てみると、黄色の〇で囲ったところに、紋様が描かれていることがわかるでしょうか。

この紋様は右が 笠松形 と名付けられています(中国の考古学者 王仲殊 氏の命名に基づく)

笠紋様が銅鏡(三角縁神獣鏡)に登場しましたね。これが、笠縫と鏡作を関連づける理由のひとつです。

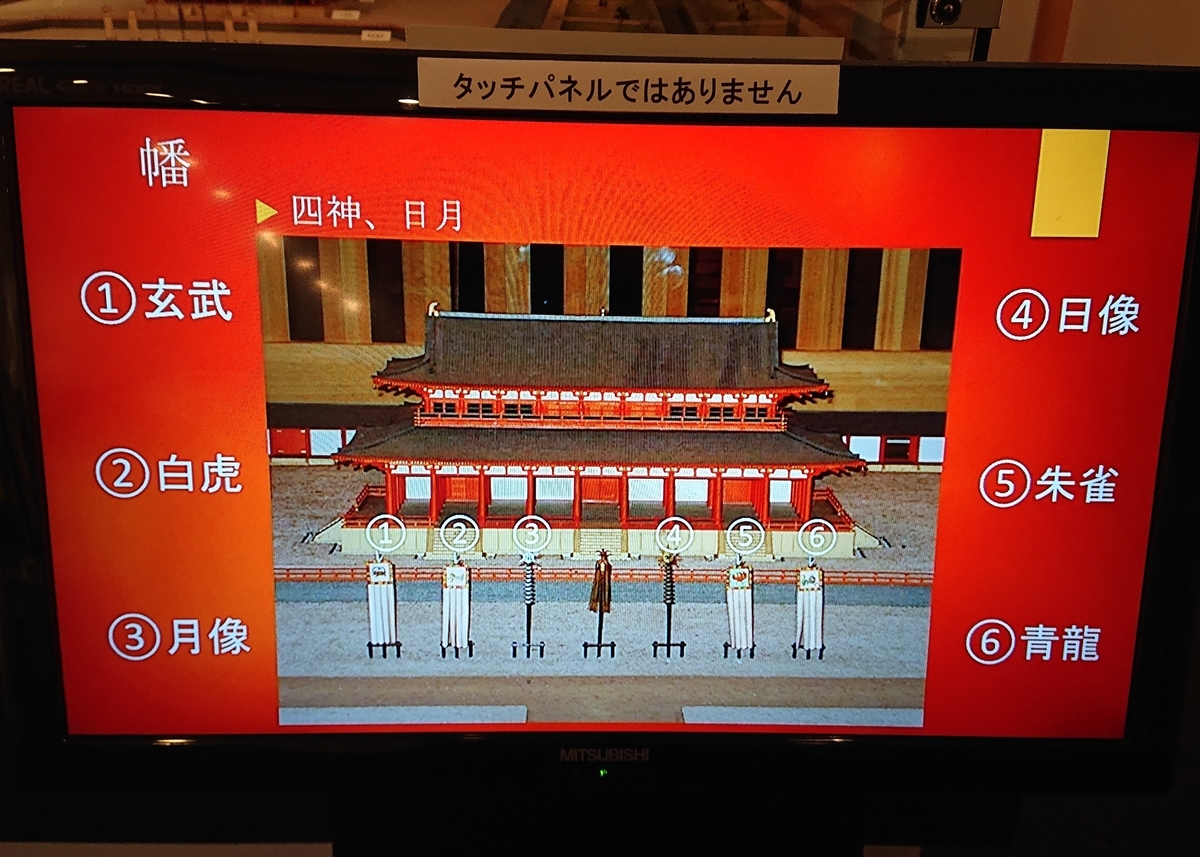

王仲殊氏は、中国語で 旄(ほう)と呼ばれる飾り旗の類の紋様であると考えました。

なお、左側の紋様は私も初見ですが、王氏が指摘する旄に対応するデザインであるのなら、ヒラヒラするものが垂れた飾り旗(幡、ばん)ではないかと考えます。

次回に続きます。

ポチっとお願い

ポチっとお願い