父母娘神を祀り子守明神として知られる #率川神社(いさがわじんじゃ)。奈良時代、藤原是公が #阿波 より #事代主神 を招いたのは、隠された御父神の鎮魂でしょうか。#玉櫛姫 #媛蹈鞴五十鈴媛命 #三つ鳥居

目次

本文

当社の御本殿は三殿横並びで、こちらから向かって

左殿に 狭井大神 (さいのおおかみ、御父神)

右殿に 玉櫛姫命 (たまくしひめ、御母神)

中殿に 媛蹈韛五十鈴姫命(ひめたたらいすずひめ)が祀られています。

先日「三輪のおだまきの糸」の回で紹介しましたが、御父神の狭井大神(さいのおおかみ)とは、大物主神(おおものぬし)であり事代主神(ことしろぬし)であります。

狭井(さい)は三輪山の山頂付近から流れ下る狭井川(さいがわ)を意味し 出雲のサイノカミ(幸の神、塞の神、賽の神)信仰 にちなんだ名です。

なお、事代主の本名は 八重波津身(やえなみつみ)とされています(出雲伝承)

八尋熊鰐(やひろのわに)となって玉櫛姫のところに通った神(日本書紀)ですから、海人的性格がよくあらわされた名ですね。

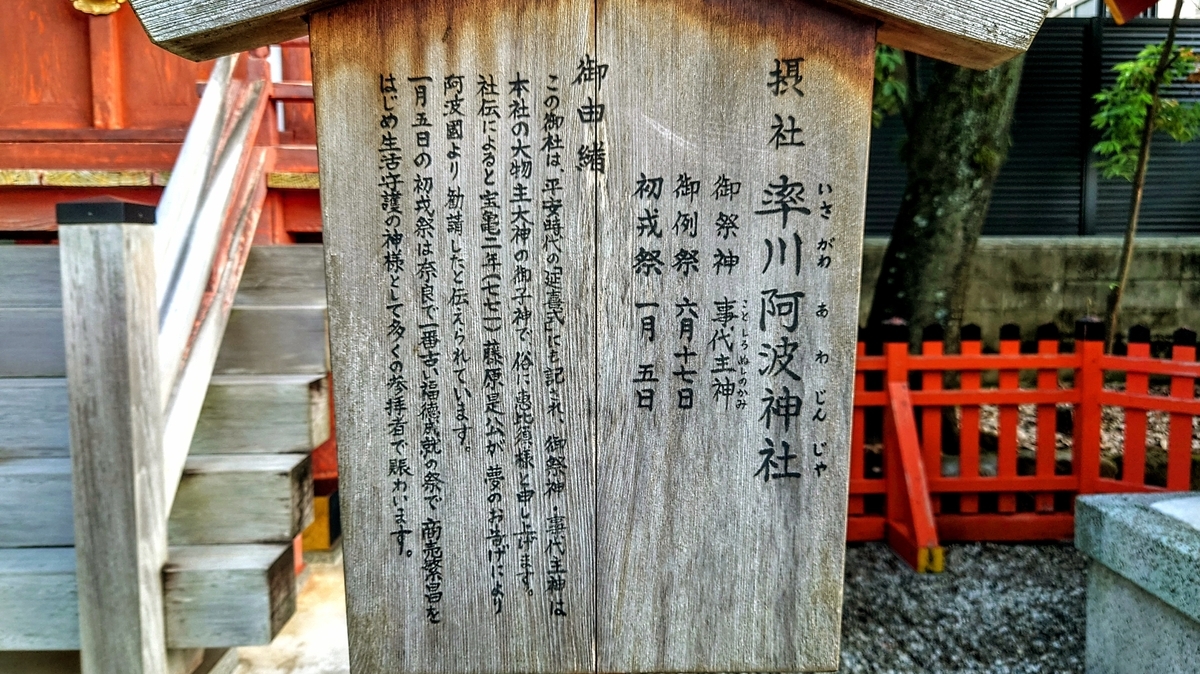

境内摂社 率川阿波神社

御本殿の東側に、住吉社・春日社とともに率川阿波神社(中央)が祀られています。

参考までに言いますと「アワ」名の付く淡島・粟島(あわしま)は事代主(少名彦)を祀る神社です。

この神社は平安時代の「延喜式」にも記され、御祭神・事代主神は本社(大神神社)の大物主大神の御子神で、俗に 恵比寿様 と申し上げます。社伝によると宝亀二年(771)に藤原是公が、夢のお告げにより阿波國より勧請したと伝えられています。(以下略)

案内板は、日本神話に基づき大物主大神を大国主と解釈して書いてあります。

(出雲伝承では、東王家の事代主(八重波津身)は、西王家の大国主(本名は八千矛)が王(大穴持、オオナモチ)を務めた時の副王(少穴彦、スクナヒコ)と伝えています。したがって二人は親子関係ではありません。当ブログは出雲伝承に基づいて書き進めています点、留意してください)

率川神社を創建した推古女帝の飛鳥時代や藤原是公の奈良時代には、歴史の事情がよく理解されていたものと考えられ、

真の名が隠された御父神を、御母神と御娘神のそばにあらためて招き、鎮魂したのではないかと考えてしまいます。

大神神社・三つ鳥居が理解できた瞬間!

大神神社の拝殿奥には、三輪山の御神体を遥拝するための三つ鳥居が置かれています。

率川神社からの帰りに「ならまち」を歩いていて、三輪そうめんの看板が電柱に巻かれているのを発見!

三つ鳥居は、御父神、御娘神、御母神が並んだスガタをあらわしていたんだと気がつきました。

三輪明神に教えられた瞬間かもと、ちょっとスピリチュアルに考えています😀