はじめに

ようやく参拝がかなった #守屋神社(里宮)。人里離れた #守屋山 麓に鎮座。#丁未の乱(587年)で太子に討たれ #物部氏(宗家)の最後の当主となった #物部守屋 が祀られています。当ブログ #物部さん考 も簡単に振り返り

目次

本文

守屋神社(物部守屋神社)

標高1,651mの守屋山の麓、諏訪大社上社(二社)のある茅野市と伊那市をつなぐ国道152号線沿いに鎮座。

(35.95475798129302, 138.10928326590195)/長野県伊那市高遠町藤沢/茅野市と伊那市を繋ぐ県道152号線沿い。駐車場はありませんが、バス停留所に通行の妨げにならない程度のスペースあり

御祭神:物部守屋(もののべのもりや)

ようやく参拝がかないました。

信濃と大阪…遠く離れた二つの地をつなぐ幾本かの古代史の線の一本です(後述)。

周辺には住宅もなく、茅野市からだと峠を越えた山の中(守屋山の麓)で、国道がなければ簡単に行けない場所に鎮座しています。

守屋神社 境内

社叢の中のまっすぐな参道の奥に拝殿、さらにその奥の石段を登ったところに御本殿。

社務所はありません。

御本殿への石段。

御本殿の周囲には、諏訪でよく見られる御柱は立てられていません。

人里離れた鎮座地も含め、このあたりが諏訪の信仰と一線を画しているように思います。

地元の方の報告(ブログ)によると、御本殿の直下に石の奉納物(長石)が納められているようですが、覆屋(おおいや)が施錠されており確認できませんでした。

御本殿より上の方が守屋山山頂(ここは登山コースではありません。登山は立石コースなどが整備されています)

山頂には守屋神社奥宮(磐座と石の祠)が鎮座し、弓矢の奉納がされているとのこと。

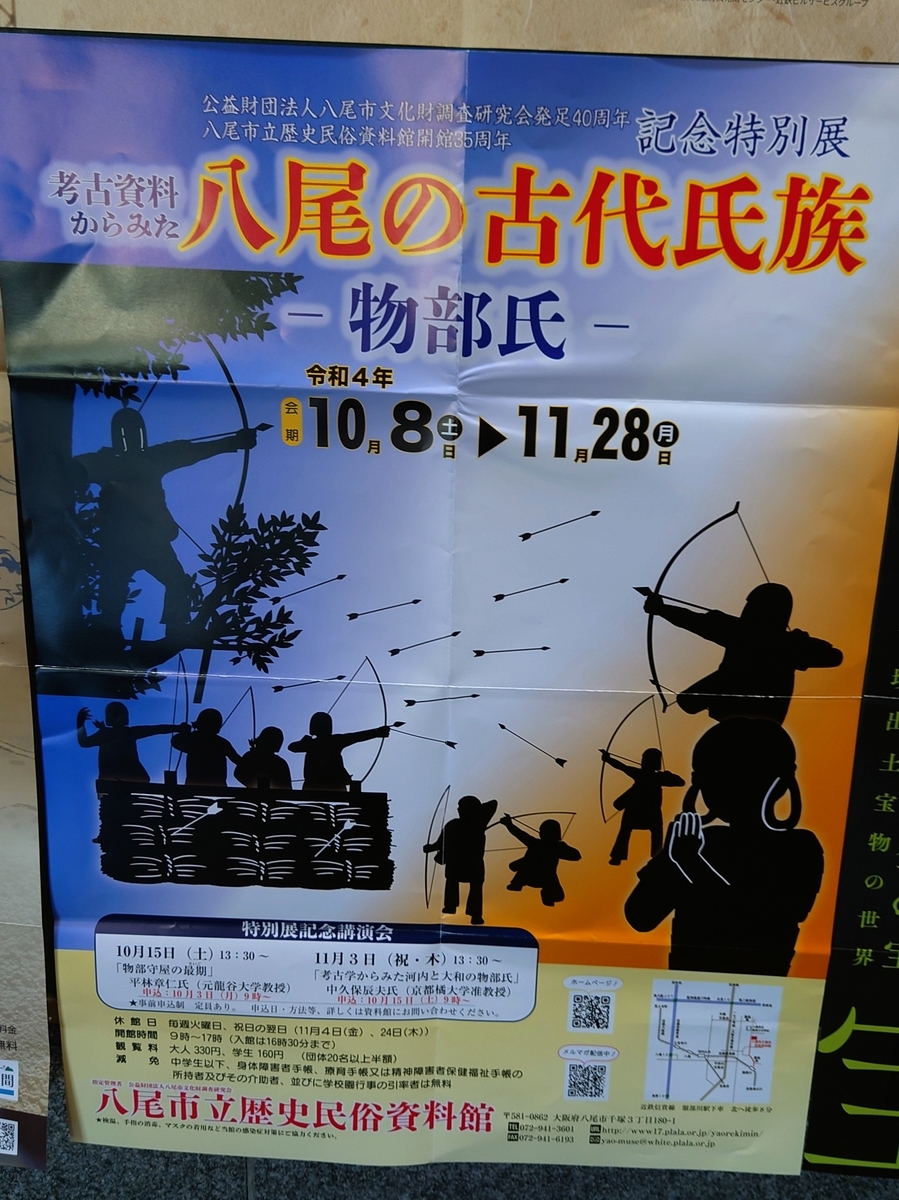

物部氏の武力のシンボルは『フツ、布都=鉄刀)』、祭祀のシンボルは『フル、布留=鈴)』*1ですが、物部氏の足跡を追っていて弓矢もシンボルであったと考えています。

(河内期物部氏の拠点のひとつが大阪府八尾市(旧河内國渋川郡)。八尾地名の由来に弓や矢を生産する部(べ)の地という説もあります。河内期物部氏はこの他に石上神宮(いそのかみじんぐう、奈良県天理市)、生國魂(現在の大阪城)を主要拠点としていたと考えています。)

物部さん考/開物の古代妄想シナリオ(主要な過去記事)

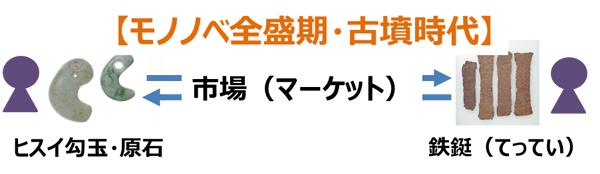

物部氏は半島を通じた大陸交易(ヒスイと鉄の交換)*2で古墳時代に大繁栄し権勢を振るいました(河内期物部氏)

物部氏(宗家)の最後の当主・守屋は、用明天皇(第31代、厩戸=聖徳太子の御父上)の死(587年5月)に絡み、厩戸皇子と対立、丁未の乱(587年7月)で太子軍(参謀は秦河勝、はたのかわかつ)に討たれました。

(これらのシナリオは開物の古代妄想。蘇我三代(馬子-蝦夷-入鹿)はいなかった説に繋がります。出雲伝承と同じ視点。明日香村(祝戸地区)伝承も参考にしました)

*****

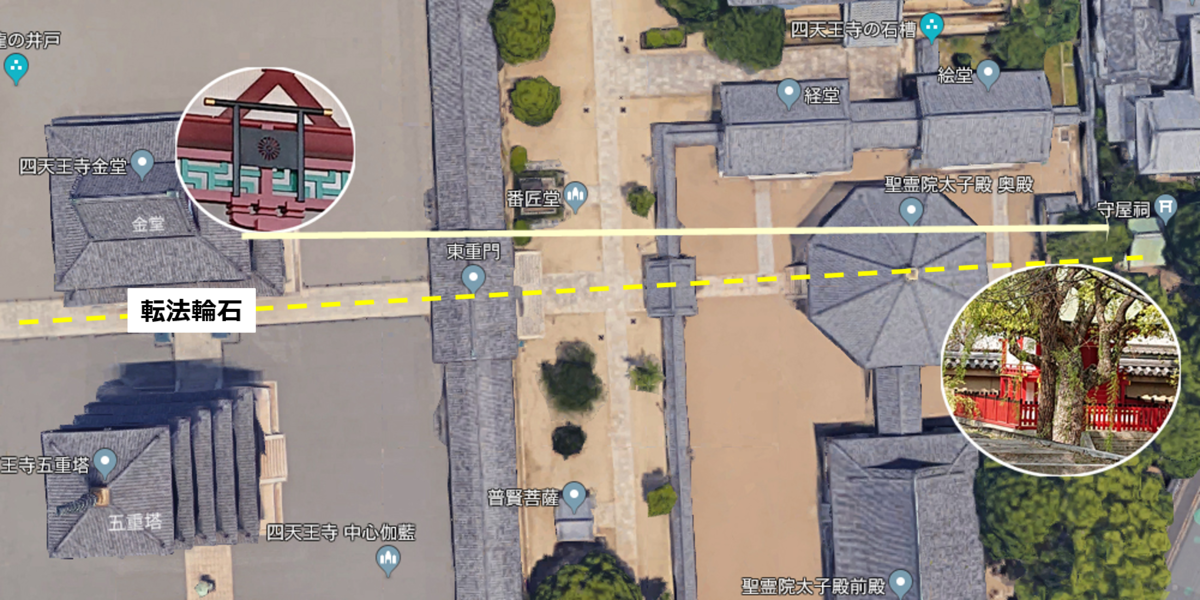

私の地元大阪は丁未の乱の終戦地で、太子建立の四天王寺(飛鳥という新時代への出発点)には守屋祠が残されており、そして、信濃に繋がる線が何本か残されています(天王寺蕪と野沢菜、本田善光・難波の堀江)。

私の古代史趣味=古代妄想の原点です。