前回の続き。北緯34度32分のラインについて、巻向山・纏向遺跡・箸中古墳を中心にもう少し詳しく考察。古代日本の国家観、歴史観の理解に重要であることがわかります。#日高 #日向

目次

本文

日の神の信仰・北緯34度32分の精度と意味

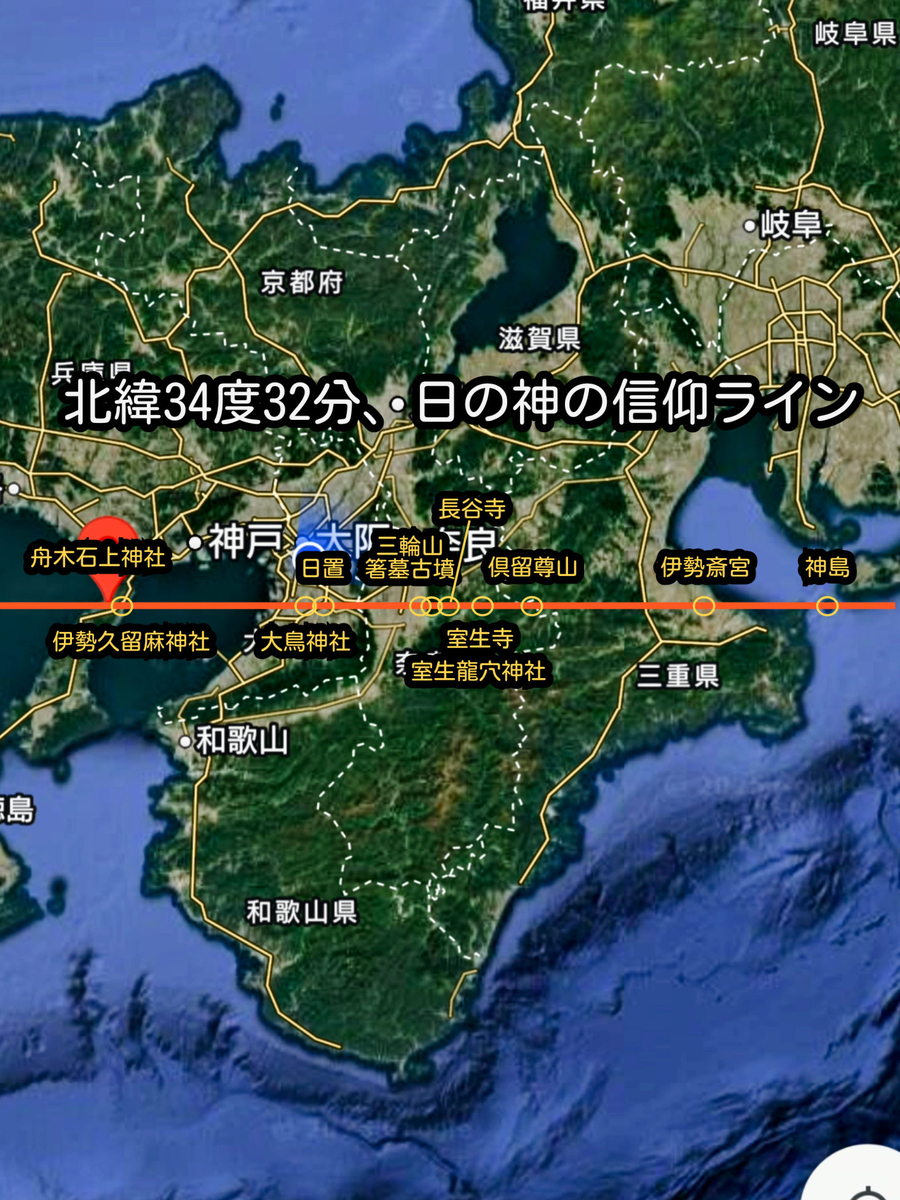

前回、北緯34度32分、日の神の信仰ラインについて紹介しました。

ここで少し解説。

日本の国土は北緯20〜45度に位置し、近畿は34〜36度。

緯度によって単位距離が変化しますが、北緯34度における

1分の距離は1848.72m。したがってその60分の1の

1秒の距離は約30.812m、です。

二至二分(春分・夏至・秋分・冬至)の太陽カレンダーは「秒=メートル」レベルの精度で考えますが、

北緯34度32分のラインは「分」レベル、南北に約1.8キロの誤差があるため「ゾーン」として捉える必要があります。

ヤマト創世記の精確な太陽カレンダー

一例として、昨年12月に紹介したヤマト創世記・二至二分の太陽カレンダーのお話。

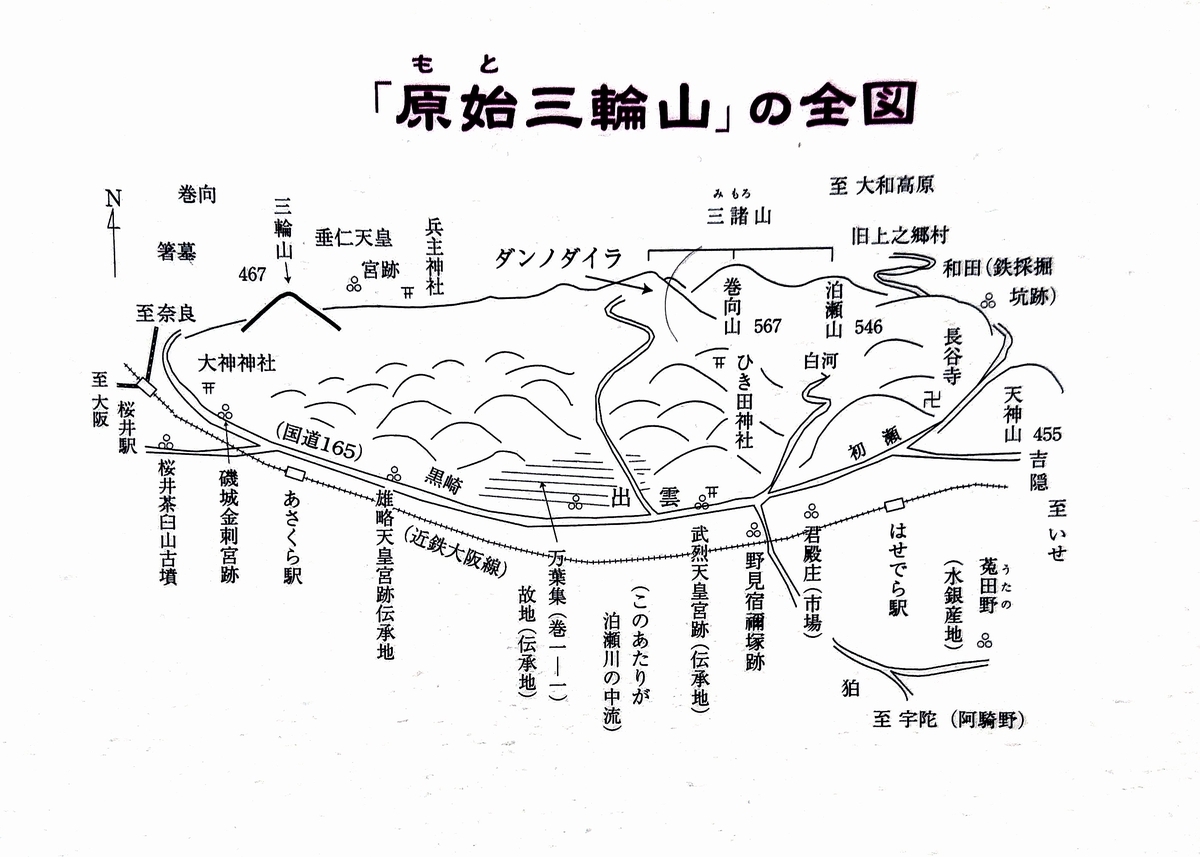

前回記事の画像に、巻向山・三輪山・穴師山のほか、纏向遺跡、箸墓古墳に詳細な北緯情報を書き足しました。

いずれも北緯34度32分ゾーンに含まれますが、中心ラインは巻向山「N34°32'29.97"=北緯34度32分30秒」山頂を通過します。

位置情報は時計と同じ60単位で数えるので、29.97秒は、小数点以下を繰り上げて、ちょうど半分の30分になります。

北緯34度32分ゾーンで数々の史跡や山を繋ぐことができますが、30分という「ど真ん中」ラインが通るのは巻向山だけで、つまり、

巻向山がヤマト創世記の原点であり、(後の時代の)北緯34度32分の日の神の信仰ラインの基準となったことを暗示しています。

一般的には三輪山が原点のように思われがちですが、三輪山は南から見ると、いくつかの峠を持つ東西に長い山系というべき山容であることがわかります。

万葉歌で「三諸山、みもろやま」と謳われたお山は、南の初瀬川(大和川)から見上げた三輪山の高まりを含む山系の景色であったと考えられます(榮長増文氏・原始三輪山 著者)

纏向に出雲型の都市国家が置かれ、姫巫女祭祀が盛んであった西暦150〜200年頃(鴨(賀茂=磯城のトミ)家は第9代オオタタネコの時代)は、太陽祭祀の観点から見ても、春分・秋分に太陽が昇る巻向山が中心であったと強く推定されます。

古代日本の国家観の形成のこん跡

弥生時代の太陽カレンダーは、稲作サイクルに直結したもので、出雲型の都市国家王権の権威(確実な占いと祭祀)を裏付ける「切実なもの」でしたが、

そういう意味で、日の神の信仰・北緯34度32分には、それほどの切実さ=精度はないため「はやくても弥生後期以降に成立したものではないか」と、前回紹介した訳です。

それでは意味がないものかと言うと、そういうことでもなく、特に日本書紀や古事記の編纂された奈良時代においては、日の神の信仰ラインのような「構図」は重視されていたはずで、

このような巨大な構図は、古代日本の国家観の形成のこん跡として重要であると考えています。

*****

一例として、四国を挟んだ日高(和歌山県、ひだか)と日向(宮崎県、ひむか、ひゅうが)の地名とポジショニングは、記紀神話的な解釈、史実の解釈ともに可能な地名と位置関係にあります。

昇る日を迎える日高と、落ち行く日を見送る日向の構図。

なお、出雲伝承では、現在の宮崎県日向市一帯に、いわゆる物部系の九州王朝が存在し、出雲系のヤマト王朝(纏向)と並立した「二王朝」時代が、現在のヤマタイコク論争(九州説とヤマト説)の原因と紹介しています。

九州(物部)王朝は第11代・垂仁天皇(イクメ王)の時代にいわゆるヤマト東征(第二次物部東征)を完了します。

古代日本の歴史観が太陽信仰をもとに地名に残されている一例です。