下照姫の謎解き3回目。これまでのまとめをした上で、この古代妄想の起点となった #磐舟山の碑 の真東に #天照山 が位置することの意味を考察。碑から見ると、春分・秋分の日には #天照山 山頂から朝の太陽が昇ります。#葦原中國 #八十島 #古代河内湖

目次

本文

下照姫の謎解き。これまでのまとめ

下照姫の謎に迫る古代史妄想の旅は、大阪上町台地の東崖にひっそりと建つ磐舟山の碑から始まりました。

今は住宅地の中に埋もれるように建っていて目立ちませんが、

当ブログでは、古事記の【葦原中國】神話を解き明かす重要なこん跡として考察しました。

古事記を編集(飛鳥〜奈良時代)する際に、各地の風物・伝承を伝える風土記が集められ、神話も含めた日本の歴史が語られてゆくのですが、

摂津国風土記の「高津、こうづ」には、アメノワカヒコ(天稚彦)が降臨したところとして、アメノサグメ(天探女、古事記では天佐具女、佐具は銅鐸を意味することから天探女は下照姫であると推理)も登場する磐舟山伝承が書かれています。

おそらくこの伝承も参考に古事記の作者・太安万侶は【葦原中國】神話を創作したのではないでしょうか。

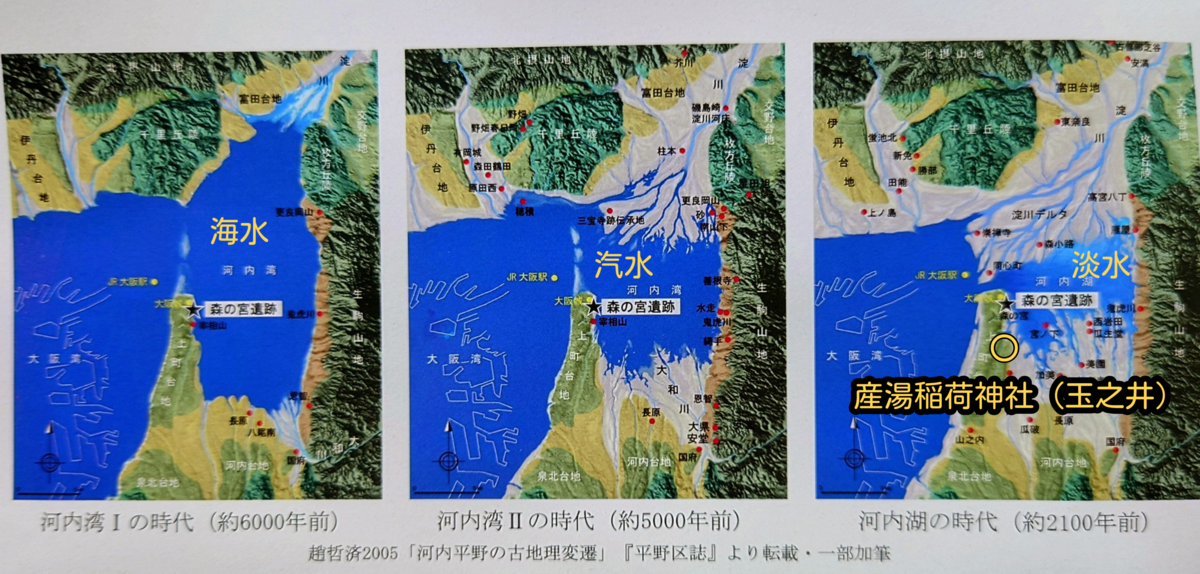

「葦原」とは東西南北10キロ以上の大きさであった古代河内湖畔に広がる水辺の葦原の様子で、河内湖の水域には大和川と淀川が運ぶ自然の土砂堆積により「砂州⇒シマ」が至る所に生まれ、現在の大阪平野のもとになりました。

まさに湖の「中(津)國」が生まれつつあった八十島(やそじま)の時代を神話のカタチにして伝えたものと考えられます。

したがって磐舟山の碑の近く、神聖なる御井(みい)・玉之井のある産湯稲荷神社が、アメノワカヒコとアメノサグメつまり下照姫の夫婦が棲んだ宮であったと考えられます。

産婆の祖としての下照姫の役割

オオクニヌシの娘で、祭祀を司る姫巫女(ヒメミコ)・下照姫はこの宮で何を祈っていたのでしょうか。

現在においても豊かな水(御井)と安産子育て(産湯)の神徳を持つ下照姫は、古代河内湖に日々新たに生まれる「クニ」の誕生を祈っていたと容易に想像がつきます。

砂州は潟そして水田になり、稲作によって「弥生のクニ」が生まれるのです。

下照姫は日々、五穀豊穣・子孫繁栄の福音をもたらすために銅鐸を「ナラ」したことでしょう。

何を見て祈っていたのでしょうか?

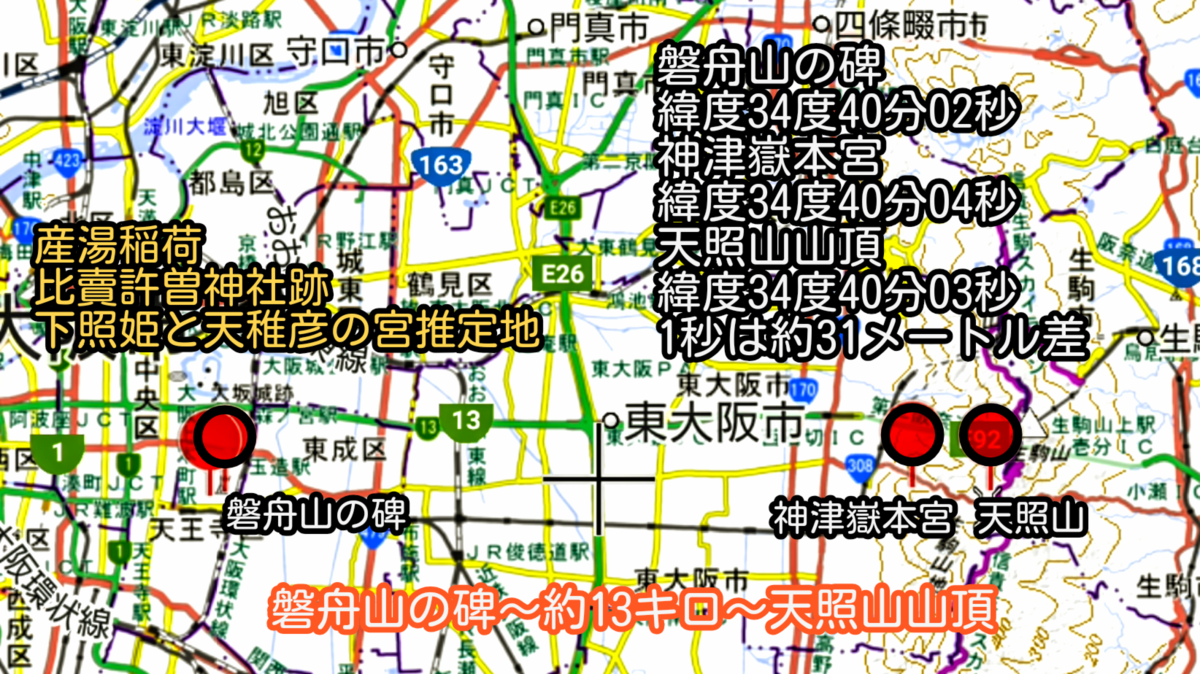

宮(産湯稲荷神社)の 真東、個人的に「生駒の大鳥」と呼んでいる天照山であったのは間違いないでしょう。

出産を想起させる「木股」の中心、天照山山頂からは、稲作にとって重要な春分と秋分に太陽が昇ります。(写真は10月上旬撮影のための日の出はやや南にズレています)

出雲伝承は下照姫を木股姫とも伝えます。

島根県出雲市の御井神社は木股神として下照姫を祀ります。

下照姫は木股の景色を眺めるところに祀られていることが多いのです。

一直線に並ぶ天照山〜神津嶽〜磐舟山の碑(産湯稲荷)

先程「真東」と書きましたが、天照山〜神津嶽〜磐舟山の碑は東西一直線に並びます。

磐舟山の碑と天照山山頂の距離は約13キロ、南北誤差はわずか数十メートル。

アメノワカヒコと下照姫の宮は、稲作文化の弥生時代、広大な水域と水田地帯を中央に、真東のクニウミのシンボル・天照山を遥拝する重要な位置にありました。