正月三が日の初詣参拝客数が毎年200万人を超える摂津国一ノ宮・住吉大社。インフルエンザが流行中の昨今、三が日は家でと思い一足早く参拝。境内を歩きながら御祭神・海神の住吉三神が西向きに直列する意味をあらためて考えました。

目次

本文

住吉大社参道

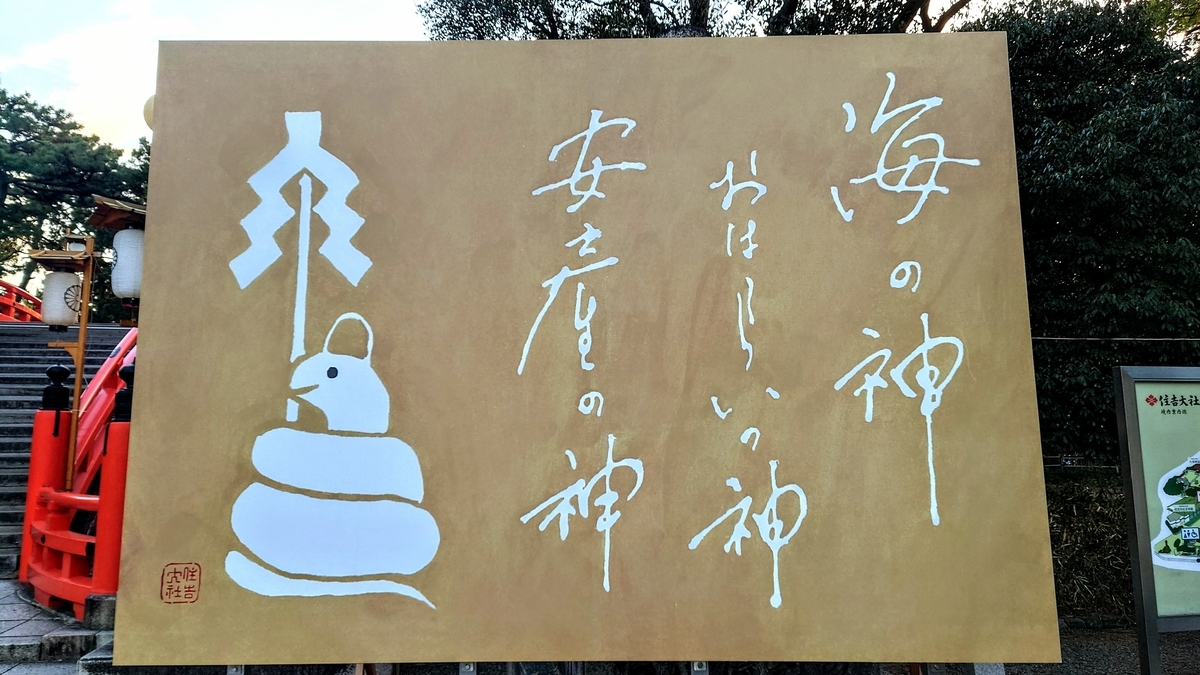

ひと皮むける新年の願い…うまいこと書きますねぇ( ´艸`)

住吉さんは海神を祀ります。

参道沿いに掲示された江戸時代(俵屋宗達)に描かれた豪華な屏風図。

光源氏の住吉参詣と白砂青松の景色を描いています。

平安時代のこのあたりは墨江の津(みなと)の波打ち寄せる砂浜でした。

反橋(太鼓橋)は天の浮橋

神社でよく見かける反橋(そりはし)は、現世と御神域を分ける境界の意味があります(サイノカミの様式。邪悪なものはここからは入れません)

太鼓橋と云われるほどの極端な曲がりは、神の居られる天に昇る 天の浮橋 であるとともに、

ここには海があり、湊があったことをあらわしているものと思われます。

住吉大社の東西ライン

御祭神は住吉三神(海神)と神功皇后の四柱。四つの本宮にそれぞれ鎮座しておられます。

このうち海神三柱を祀る第一本宮-第二本宮-第三本宮は西を向いて直列しています。

謎の三海神・考

住吉三神は北九州(福岡市)の志賀海神社の三海神(表津綿津見神、仲津綿津見神、底津綿津見神*1)と接続しています。

その正体については諸説ありますが、その謎を解くカギは、住吉大社の配置にあると考えられます。

大社の創建者で、日本最初の女帝ともされる神功皇后(じんぐうこうごう)は第四本宮にお祀りされていますが、

第四本宮は第三本宮に隣り合って配置されています。

神功皇后は第14代仲哀天皇の奥さまでしたので、この配置は二柱の夫婦関係、

したがって

第三本宮の表筒男命は第14代仲哀天皇 であると考えることが出来ます。

仲哀天皇は半島出征への途上、熊襲との戦いで戦死(急死)してしまいますが、残された神功皇后は出征の船上で第15代応神天皇を出産(日本書記)

つまり、

第二本宮の中筒男命は第15代応神天皇 と考えられます。

ご存知の通り、後に応神天皇は八幡神として崇敬され、神仏習合では阿弥陀如来と同一視されます。

阿弥陀仏は西方浄土(さいほうじょうど)の如来で、畿内(摂津難波)から見て夕陽の西に居られると信じられていましたが、

応神天皇は、摂津難波から見て西から、姿をあらわしたことになります。

住吉大社の四本宮が西向きであるのは、この歴史に基づいているものと考えられます。

*****

第三本宮と第四本宮の夫婦関係、さらに第二本宮との親子関係より、

第一本宮の底筒男命は第16代仁徳天皇 と解釈することができます。

youtube動画(住吉大社レイラインⅠ)

少々こみいった話でしたが3分30秒の動画にまとめてみました。よかったらご覧ください。

*1:海神ワタツミ三神は、底津少童命 (そこつわたつみのみこと)、中津少童命 (なかつわたつみのみこと)、表津少童命 (うわつわたつみのみこと)とも称される