はじめに

堤根神社(宮野町)の御由緒 #浮かびのひょうたん(日本書紀・仁徳期)の伝承。水に浮かんだ瓢箪が流れて行きつく先は。頭を整理しながらですが、いろいろ繋がってゆきそうな予感 #秦氏 #茨田氏 #彦八井耳命 #ひょっこりひょうたん島

目次

本文

BGMにどうぞ(ひょっこりひょうたん島・テーマ曲)

私が小学生だった1964年から69年まで。毎週月~金曜。夕方の15分間、休まず放送された人形劇(原作:井上ひさし・山元護久。音楽:宇野誠一郎。イラスト:久里洋二)

当代一流の制作陣。今から考えるとぜいたくな話ですねぇ。1970年が大阪万博(EXPO70)

彦八井耳命と茨田氏

聞いたことがない方も多いと思いますが、当ブログでは昨年、私を山形(出羽)に引き寄せた下居神社(おりいじんじゃ、奈良県桜井市)の御祭神も彦八井耳命。

古事記では日子八井とも書きますが、茨田堤(まんだのつつみ)を築いた茨田氏(まんだし)の祖とされています。

初代神武天皇と媛蹈鞴五十鈴媛(ひめたたらいすずひめ)の長男で、第二代綏靖天皇(ようぜいてんのう、神沼河耳、かむぬなかわみみ)のお兄さん。

日本書紀(第八段・第六)に『事代主神(ことしろぬしのかみ)が八尋熊鰐(やひろのわに)となって三島溝樴姫(みしまのみぞくいひめ、溝咋比賣命)に通って生まれた子が姫蹈鞴五十鈴姫命であるとする』と書かれていますが、

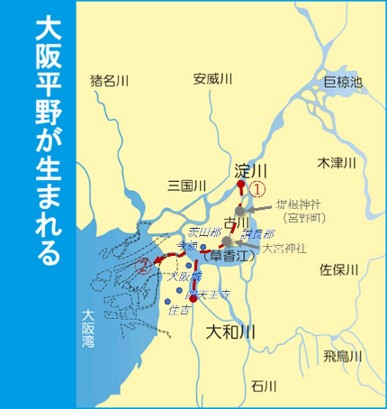

溝樴姫(みぞくいひめ)が生まれた三島は、堤根神社が鎮座する門真市に対して、淀川を挟んで北岸、現在の茨木市~高槻市一帯のことです。

地理的にも近く、茨田氏は三島(王家の母方)の流れを引く、おそらく古墳時代に発祥した高貴な家系ということになるでしょうか。

ちなみに溝樴(みぞくい)は溝昨あるいは溝杭とも書き、古代の治水灌漑、土木工事のことを言います。

茨田連衫子は茨田親王?

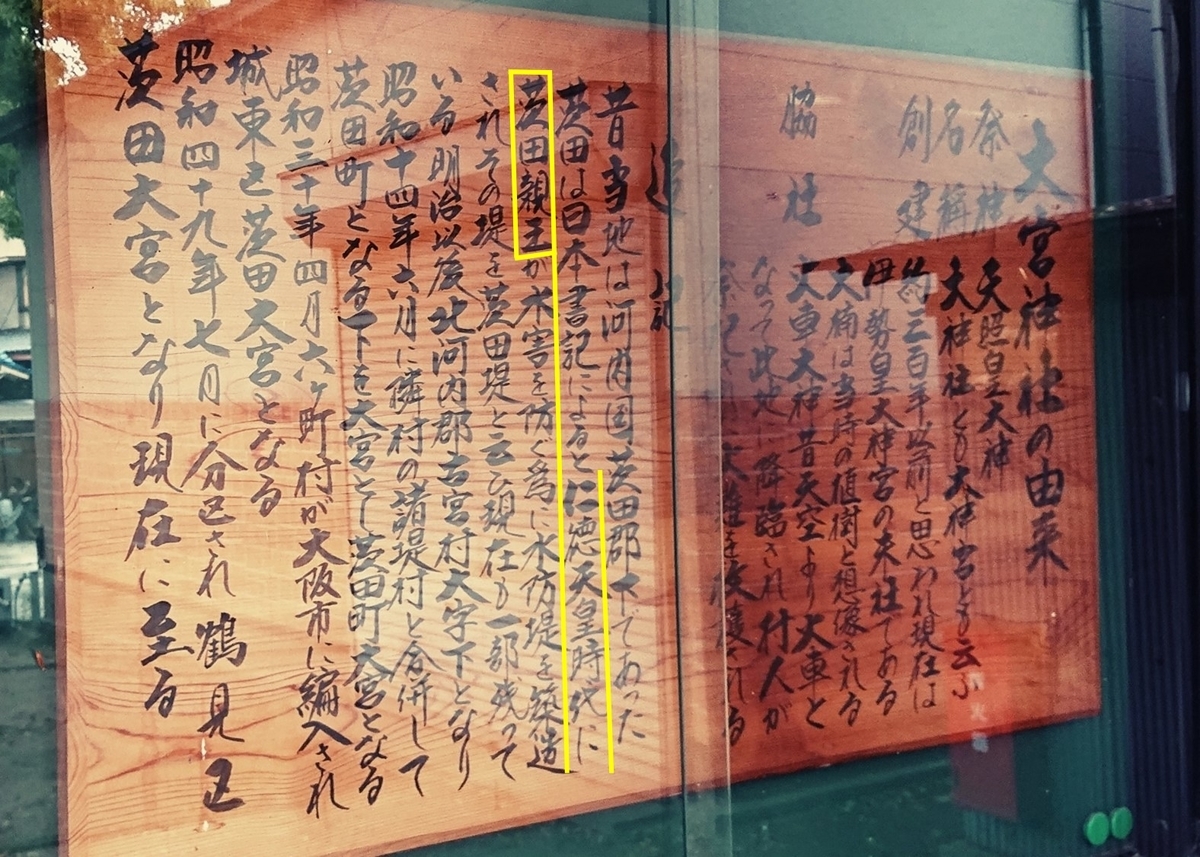

茨田堤は、おおむね古川沿いですので、一か月ほど前から、大阪市鶴見区~門真市・寝屋川市を毎週末、ウロウロしていて、最初の頃、大宮神社(大阪市鶴見区)の由緒に 仁徳天皇時代に茨田親王が水害を防ぐために水防堤を築造 という文言をみかけていました。

親王とは通常、大王の直系の皇族男子に使われる尊称です。しかし仁徳天皇の皇子には該当する人がいない。

で、あれこれ調べていて、三島と茨田氏に行き着いた次第です。

昨日の記事にいただいたコメントでも「人身御供」に関心が集まりましたが、さて、皇子レベルの人が、そもそも人身御供の候補に上がるでしょうか?(浮かびのひょうたん、日本書紀伝承。リンク先記事末)オカシイですよね。

あくまでも推測に過ぎないのですが、浮かびのひょうたんの伝承は、何かのたとえ話、比喩ではないかと考えています。

いわゆる智慧は(人の命と同じぐらい)大切なモノという寓話のような気がしています。

堤を築くには、トータルとして水の流れを把む必要があります。

例えば、その時にヒョウタンを、それこそ何百個・何千個と放流して、流れる様子を調べ、水に逆らわずに堤を築いてゆく。。。そんなことが実際に行なわれた結果、古代の大工事、茨田堤(まんだのつつみ)が出来上がったのかも知れません。

その可能性がないかと調べていると、茨田連衫子のWikiに面白い類似話が吉備(岡山県)にもあることを知りました(コピペです。参考に)

(茨田堤の浮かびひょうたんの話と)同様の物語が仁徳天皇67年にある。吉備中国(きびのみちのなかのくに)の川嶋河の川俣に、大虬(みずち=大蛇・竜)が住んでおり、毒気で人々を苦しめていた。笠臣の始祖の県守(あがたもり)は勇敢で力が強く、淵に「三(みつ)の全瓠(おふしひさこ)」を投げ入れ、「お前がこの瓠を沈められるのなら、私が避ろう。できなければお前の体を斬るだろう」と言った。みずちは鹿に化けて瓠を沈めようとしたが、沈まずに、県守は剣を抜いて水中にはいり、みずちとその仲間を斬り殺した。この淵を県守淵と言う。この時妖気に当てられて、叛く者が一二名いたという

茨田堤を調べていると、秦氏の姿が見え隠れするのですが、面白いのは、吉備(岡山県総社市)にも秦氏の拠点があったことです。

総社市を流れる高梁川(たかはしがわ)には、古代に築かれた湛井(たたい)の堤防が残されており、現在でも機能しているとのこと。地元では吉備秦氏の手によると伝承されています。上記の日本書記の記述、神話的にデフォルメされていますが、場所的には合致しているようです。

アラハバキ解 第43章公開 ヒスイ史まとめ-古代信仰の宗教観

道南・東北・関東 #縄文文化 南進 #ヒスイの孔 #勾玉のカタチ 意味。#記紀以前の日本史 弥生の祈りと太陽祭祀 糸魚川でヒスイが忘れられた理由 #物部氏

ポチっとお願い

ポチっとお願い